インバウンド誘客に向け、地方での長期滞在や消費拡大の有力なコンテンツとして注目が集まっているスノーリゾート。2023/2024年シーズンの世界のスキー市場は、過去20年間の平均的な水準をほぼ維持し、安定した推移を示している。

このほど、山岳リゾート界の国際展示会「マウンテン・プラネット」のオンライン記者会見がおこなわれ、アルパイン観光専門家のローラン・ヴァナ氏が「国際スノー&マウンテンツーリズムレポート2025」を発表。同レポートは世界68カ国、2000以上のスキー場を分析し、安定市場の背後で気候変動やデジタル化の遅れなど業界が直面する課題を浮き彫りにした。

2023/2024年シーズンを総括するローラン・ヴァナ氏大型リゾートに訪問者集中、日本は回復に苦戦

2023/2024年シーズンを総括するローラン・ヴァナ氏大型リゾートに訪問者集中、日本は回復に苦戦

「国際スノー&マウンテンツーリズムレポート 2025」によると、2023/2024年シーズンには世界のスキー場訪問回数が約3億6600万回を記録した。これは過去20年間の平均とほぼ同じ水準で、前シーズンからわずかに減少したものの、コロナ禍以前の平均を上回った。ヴァナ氏はこのシーズンを「正常なシーズン」と評価。一方で、世界約5900のスキー場のうち、年間10万回以上の訪問がある730の大型リゾートに全体の73%が集中する傾向も明らかになった。

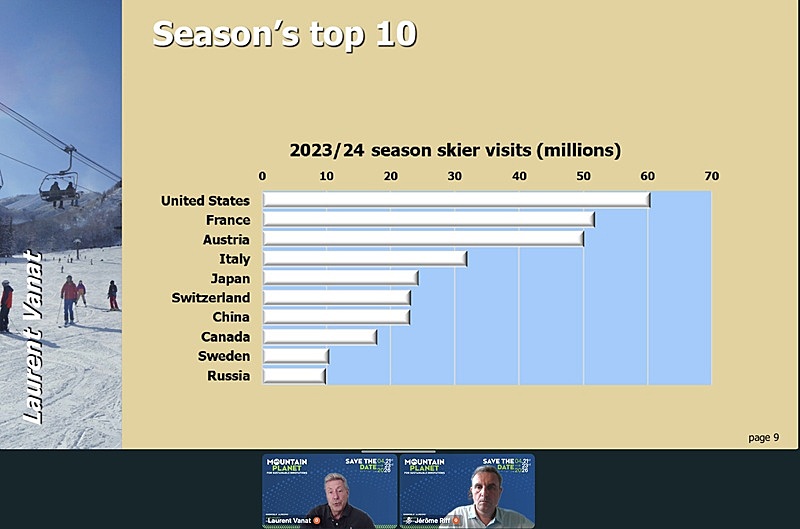

地域別では、天候と雪の状況が大きく影響した。東欧、ロシア、オーストラリアでは温暖な気候と雪不足によりシーズンが短縮された一方、イタリアと南米(特に、チリ、アルゼンチン)は豊富な降雪に恵まれ好調だった。国別の訪問回数(slier visits)は、アメリカが6000万回超でトップ、次いでフランス、オーストリア、イタリア、日本の順となっている。6位以下は、スイス、中国、カナダ、スウェーデンが続いた。

コロナ禍からの回復状況は国によって異なり、コロナ禍以前の5年間の平均と比較すると、中国が最も顕著な回復をみせた。アメリカやイタリアも順調で、特にイタリアは過去最高の訪問者数を記録した。しかし、日本は訪問回数の減少が最も顕著で、回復の兆しはみられていない。ドイツやチェコは暖冬と雪不足で大きな打撃を受け、オーストリアとフランスもコロナ禍前の水準には達しなかった。

2023/2024年シーズンの国別ランキング(オンライン会見投影資料より)

2023/2024年シーズンの国別ランキング(オンライン会見投影資料より)

「晴天」がスキー訪問の最大動機、気候変動はスイスに影響

レポートによると、スキー客の最大の動機は「晴れた日」だ。過去2シーズンでは雪が少なくても天候が良ければ多くのスキーヤーが訪れる傾向が鮮明になっている。特に2022/2023年シーズンは、晴れた週末や休日に記録的な訪問者数が報告されているという。

気候変動のスキー産業への影響はすでに顕在化している。アルプス主要4カ国(オーストリア、フランス、イタリア、スイス)の調査では、特にスイスで過去15年間にわたり訪問回数が減少しており、その約39%がシーズン短縮によるもの。ただし、減少要因の54%は1日あたりの訪問者数の減少で、レジャーの多様化や中産階級の縮小、他のアクティビティとの競合、スイスフランの為替レートなど、ヴァナ氏は社会経済的要因も複合的に影響しているとの考えを示した。フランスでは、ピレネー山脈、マシフ・サントラル、ヴォージュ山脈といった非アルプス地域で雪不足による訪問者数の減少が見られる一方、イタリアでは好調なシーズンが続いており、現時点では気候変動の明確な影響が見られない国や地域もあるとした。

米国スキー客、高騰する米国内から海外志向強まる

スキーは一般的に「国内型産業」とされるが、近年アメリカでは国内スキー場の価格上昇、混雑、アクセスの不便さを背景に海外スキーへの関心が高まっている。特にスイスやフランスではアメリカからの訪問者が増加しており、2024年冬のスイスへの宿泊数が約30万泊に達した。フランスや日本でもアメリカ人訪問者は増加傾向にある。ヴァナ氏は、アメリカ東海岸からコロラドまで飛行機で4時間移動し、車で渋滞に巻き込まれるよりも、「ヨーロッパのスキーリゾートに行く方が簡単で安い」と指摘する。

アメリカではリフト券が1日300ドルを超えることもあり、アクセスの不便さに加え、この料金高騰が海外志向を加速させているという。ヨーロッパなどで導入されている複数のスキー場で利用可能な共通パス制度が魅力を増している可能性も示唆した。

地政学的リスクも業界に影響を及ぼしている。中国では2022/2023年シーズンにスキー場の高速脱着式リフトが全て国産化されたほか、ロシアも西側の制裁を受け同様の動きを見せており、これは欧米スキーメーカーにとって大きな打撃となる見通しだ。アメリカでは、関税政策の影響でヨーロッパ製の機材価格が上昇し、今後、国内スキーのコスト増加が懸念される。ヨーロッパもエネルギー価格の高騰が続き、過去2年間で平均13~19%の価格上昇が生じている。さらに、ヴァナ氏は、西側諸国における中産階級の減少や、戦争などの政治的行動が市民生活に配慮を欠いていることへの懸念も表明した。

デジタル化の遅れと柔軟性欠くサービス体制

スキー業界はデジタル化において大きく遅れをとっていることも課題に挙がっている。調査対象となった約50の大型リゾートのうち、スキーパス、レンタル、宿泊などの各種サービスをオンラインで一括予約できるシステムを導入しているのはわずか18%にとどまる。スキーパス自体を提供していないリゾートも20%以上あり、宿泊予約やその他のサービスはさらに少ない状況だ。ヴァナ氏は、「顧客体験を改善する大きな余地がある」と強調する。

また、スキーパッケージ商品のオンライン購入においては、デスティネーションのウェブサイトが予約完了まで辿り着きにくい点や、旅行会社のパッケージ商品が「土曜から土曜の7泊型」に標準化されすぎて柔軟性に欠ける点が指摘された。解決策としてヴァナ氏が提唱するのが「旅行APIによる連携」である。これにより、滞在日数やレンタル期間、スキーパスの利用期間などを自由に設定でき、顧客のニーズに合わせた柔軟なパッケージのオンライン販売が期待できるという。

世代交代と頻度向上が今後の課題

毎年新しいリゾートが開発され、その中心となるのが中国だが、ヨーロッパでもチェコやアルメニア、ロシアでも新しいリゾートが建設されている。近年は、スキーリゾートの企業統合が進んでいるが、単一企業が市場を支配するのは難しい状況。フランス大手のカンパニーデザルプ(CDA)の業績は所有リゾート数よりもシーズンの成否に左右される傾向で、アメリカ大手のベイルリゾートが施設を買収した際もアメリカのシェアはさほど増加せず、直近ではシェアが減少している。市場には新たな参入者も現れリゾート数を増やしてもシェア獲得には限界があることを示唆した。

最後にヴァナ氏は、世界のスキー市場は安定しているものの、頻度の低さやリピーター育成、顧客の世代交代といった地域ごとの潜在的な問題も抱えていると訴えた。世界のスキーヤー人口は増加傾向にあり、現在約1億5000万人に達しているが、特定のシーズンにスキーに行くのはその半数程度にとどまる。また、世界のスキーヤーの特性は、主要市場と新興市場の中国との間に大きく隔たりがある。中国では20歳代から40歳代まで新規スキーヤーが大幅に増加し、スキーヤー人口増加の一因となっているが、一人あたりのスキー日数が少なく、訪問回数は伸びておらず、リピーターも少ないという課題がある。欧米市場では、重要な顧客層だったベビーブーマー世代のスキーヤーが年々減少しており、長期的な世代交代という問題に直面していると述べた。

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1