経済産業省の商務・サービスグループ文化創造産業課は、日本各地の伝統的な祭りをフックにした誘客と地域活性化に関する実証調査の一環として、今夏、台湾、香港、タイの旅行者や国内の旅行者を対象とした調査をおこなった。

同課では、国内外から訪れる観光客向けの体験型コンテンツとして、日本各地の祭りを磨き上げ、関係人口づくりなど地域の活性化につなげることを視野に、その可能性や具体的な手法を検証するため、2025年から「令和6年度補正クリエイター事業者支援事業(地域伝統芸能等を活用した行事のインバウンド向けコンテンツ展開に関する実証調査)」に着手している。

今夏には、祭りへの関心が高い訪日リピーター送客市場である台湾、香港、タイ在住で、訪日旅行に関心の高い1684人、関東および関西在住者413人へのオンライン調査を実施。また全国10府県の祭事主催者向けのヒアリング調査と、小豆島の祭りを体験する4泊5日のモニターツアーもおこない、開催側と参加側の意見を集めた。

調査結果によると、海外の回答者から、日本の祭りへの関心は総じて非常に高かったものの、実際に参加・見学したことがあるとの回答は少数にとどまった。同課では、有識者会議での議論や今後の実証事業を通じて、こうしたギャップが起きる要因を解明し、祭りの観光資源化につなげたい考えだ。

一方、ヒアリング調査を実施した全国10の祭事主催者からは、祭りの継承への危機感が強く、外部からの参加者受け入れに積極的だった。共通の課題には、言語やコミュニケーションの問題、安全管理、効果的な情報発信のあり方などが挙がった。

アジア3市場の旅行者「祭りに興味あり」は9割以上

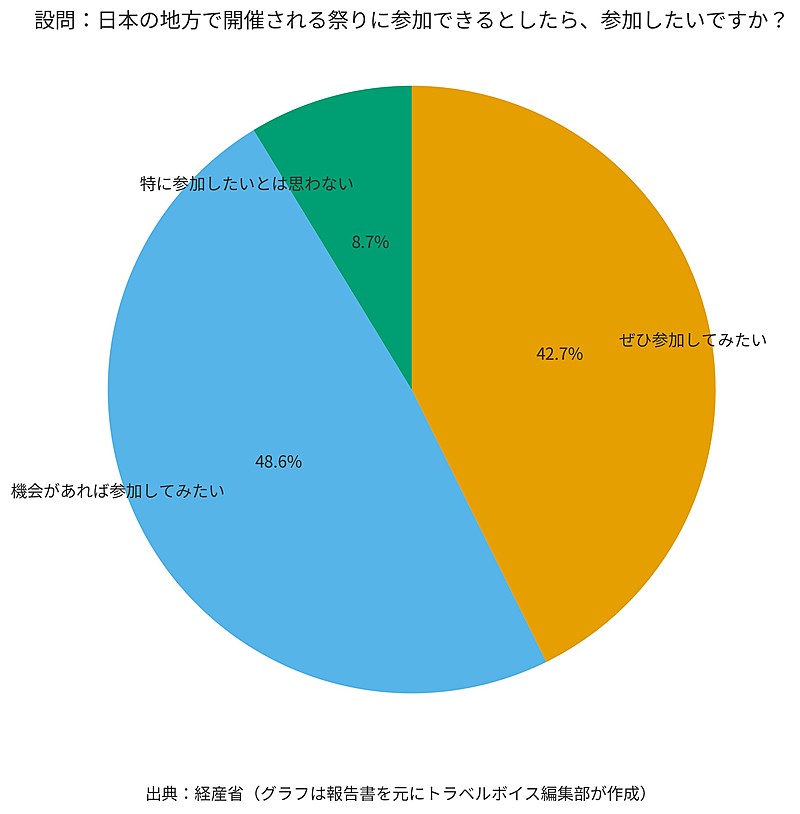

台湾、香港、タイの旅行者を対象に、7月下旬から8月下旬までの約1か月間で実施したオンラインアンケート調査では、「祭りを体験して、地域の文化や生活に触れること」について、回答者全体の95%が「興味がある」と回答。参加についても「是非参加してみたい」(43%)、「機会があれば参加してみたい」(49%)と、あわせて92%が意欲を示した。

台湾、香港、タイの旅行者を対象にしたアンケート結果「事前に知りたい日本旅行に関する情報」では、観光スポットや体験、移動交通、宿泊など幅広く役立つ情報に続き、「祭りや花火などのイベント情報」(64%)が5位。香港の回答者に限ると、「グルメ情報」(72%)と並び、2位だった。

台湾、香港、タイの旅行者を対象にしたアンケート結果「事前に知りたい日本旅行に関する情報」では、観光スポットや体験、移動交通、宿泊など幅広く役立つ情報に続き、「祭りや花火などのイベント情報」(64%)が5位。香港の回答者に限ると、「グルメ情報」(72%)と並び、2位だった。

ただし、「過去の訪日旅行で、祭りに参加したことがある」人は14.2%。「見学したことはある」が48%。「参加も見学もしたこともない」人も38%を占めており、興味関心と実際の行動には、大きなギャップが見られた。

参加に際して不安なことで最も多かった回答は「祭りのルールやマナーが分からない」(82%)、次いで「言語が通じるかどうか」(61%)。そのほか「服装」「準備物」「申込先」が分からないとの回答も多く、こうした不安を取り除く打ち手の必要性が伺える。

祭りの参加費用に関する質問では、「1000~5000円未満」(30%)と「5000~1万円未満」(29%)に回答が集中した。「祭りそのもの以外で経験したいこと」は、「周辺の観光スポットを巡る」(81%)と「グルメを楽しむ」(77%)が圧倒的。「祭りの由来について知りたい」人も89%と多く、情報発信や商品造成において重要なポイントになりそうだ。

一方、「祭りに興味がない」と答えた人に、どのようなコンテンツとセットであれば興味があるかとの質問をしたところ、「祭り限定のグルメ」(65%)が最多に。次いで「温泉」(40%)「地域ガイドによる解説」(33%)「SNS映えする撮影スポット」(32%)などが挙がった。

祭りの参加費用の値ごろ感には内外差

一方、国内の回答者からの反応は少し異なる。「祭りを体験して地域の文化や生活に触れること」への関心は海外客より低く、「興味がある」(46%)を「興味がない」(54%)が上回った。とはいえ、祭り自体への参加意欲は高く、「是非参加してみたい」(21%)と「機会があれば参加してみたい」(60%)を合わせると8割、見学については同9割以上となった。

参加費の値ごろ感についても、国内回答者はアジア3市場の回答者よりも低く、「1000~5000円未満」が最多(46%)、次いで「5000~1万円未満」(24%)だった。こうした結果を踏まえて、有識者会議では、外国人と日本人で異なる参加費用を設定する提案も出された。その場合は、当該差分が妥当であると納得してもらえる説明責任や透明性、海外客向けの特別サービスなどについて検討する必要があるとしている。

また、日本人回答者からも「お祭りのルールやマナーがわからない」(74%)との声は多く挙がっていた。そのほか「服装がわからない」(48%)、「怪我をしないかどうか(危険度)」(47%)といった不安が目立ち、祭りに関する情報提供、参加体験の見える化、初心者歓迎を打ち出すなどの工夫は、日本人参加者を増やす上でも、今後の論点の一つとなりそうだ。

祭りそのもの以外に経験したいことは「グルメ」が最多の70%、次いで「周辺の観光スポットを巡る」(68%)。「祭りの由来」に対する関心はアジア3市場の回答者に比べて低く、「知りたい」が75%、「どちらでもいい」が22%を占めた。

祭りに「興味がない」と回答した人への質問では、「温泉」(53%)が祭りとセットであれば興味が湧くとの回答が最も多かった。

主催者は、祭り継承への強い危機感

祭りの主催者側への調査は、オンラインまたは電話による対話形式で、7~9月に全国10府県の計10の祭りを対象に実施した。「祭りの継承に課題はあるか」との質問では、全回答者が「ある」と回答。具体的には、10~20代の参加者激減、担い手や技術継承者の高齢化、運営コストの高騰、人口減による寄付や協賛金の減少など資金の問題が挙がった。

自治体からの支援や補助には、地域による格差が見られた。神社などの宗教行事に、自治体が直接、関与するのが困難であることも一因という。

こうした状況下、「祭りを続けることが最重要」との共通認識は、コロナ禍以前よりも広がっており、外部からの参加者受け入れにも、今回の調査では、すべての回答者が積極姿勢を示した。「氏子以外の人の参加」「外国人の参加」「他宗教の人の参加」について「抵抗はない」、「すでに地元企業に勤務する外国人や留学生が参加している」との回答もあった。

「祭りの準備段階からの参加」には7割が肯定的で、「技術的な準備への参加は難しいが、簡易的な準備もあるので、参加を求めている」という。

一方、不安材料として最も多かったのは「言語対応」。これに関連して、「祭りのしきたり(ルール、マナー)を守ってもらえるか」といった不安も大きく、「安全管理・ルール対応」も、外部から参加者を受け入れて、祭りを運営する上での共通課題だ。

小豆島モニターツアーから得たヒント

実証調査では、訪日外国人旅行者に祭りを体験してもらい、定性データを収集するためのモニターツアーも実施していく計画だ。その第一弾として、10月13~17日、小豆島へのモニターツアーが催行され、台湾と香港から2人ずつ、計4人が参加した。

参加者らは「富丘八幡神社御遷座1100年記念祭」の歴史について、同神社の宮司から話を聞き、上庄自治会長から参加時の注意事項について説明を受け、宵祭の準備に加わった。祭り当日は、朝から地元の人々と一緒に太鼓台練行や神輿担ぎなどに参加、終了後には大太鼓の解体作業などを手伝い、同夜打ち(直会、打ち上げにあたる行事)にも参加。翌日は、金両醤油やオリーブ園の見学などの観光体験も楽しみ、それぞれ帰途に着いた。

後日のヒアリングでは、「同夜打ちに参加できたことで、家族として迎えてもらえたと感じた」、「準備から片付けまで参加することで、祭りを深く理解することができた」、「これまで祭りの印象は“人が多くて混雑している“だったが、実際に祭りの一員として参加することができて、その魅力を、身をもって感じることができた」などのコメントがあり、全員が「来年も参加したい」としていた。

一方、課題として指摘が多かったのは情報提供。参加者からは、「(現地入りしてからではなく)タビマエの段階でも、祭りや地域についての詳細が分かっていたらもっと良かった」、「事前に映像などで具体的に何をするのかを知りたかった」などの意見が出た。

具体的な商品化については、「法被をレンタルではなく、購入してもらうことで、リピーターとして定着する可能性が高くなるのでは」、「フルパッケージの商品でないと、実際に参加することは難しい」などの声があがった。

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1