全国各地で外資系ホテルの開業ラッシュが続いていますが、その多くは新たな地域へ進出するというよりも、既存の宿泊施設をグローバルブランドとして再生させる「リブランド型」の展開が主流です。

栃木県日光市にある「ザ・リッツ・カールトン日光」は、運営主体は外資系ですが、土地や建物は東武鉄道が保有しており、地元と外資が協働するかたちで誕生しました。外資系ホテルといえども単なる“外からの黒船”というより、地域と共生し、地元資源を活かしてブランド価値を高める存在へと進化しつつあるという事例です。

その大きな背景には、ラグジュアリートラベルの潮流の世界的な変化があります。かつては、設備の豪華さや利便性が重視される時代もありましたが、現在のトレンドは「本物の体験」重視へと大きくシフトしました。

訪れる場所の自然、文化、歴史、精神性を「自分だけのもの」として、現地のネイティブと同等にいかに深く体験できるかが、富裕層を中心としたラグジュアリーホテルの旅行者にとって最大の価値になっているのです。

こうした中で、ホテル各社は、ただ宿泊を提供するだけでは不十分であると認識しています。むしろ、地域と密接に連携し、その土地に根付く文化や自然環境を尊重しながら、独自の体験価値を創造することが不可欠となっています。

地元と連携したアクティビティ

ザ・リッツ・カールトン日光は、世界のリッツ・カールトンで初めて「温泉を備えたホテル 」です。この場所には、かつて東武のレイクサイドホテルがあり、当時から温泉が存在していました。

日本の温泉は、世界の旅行客にとって日本文化や風習を体験するための象徴的な設備です。ザ・リッツ・カールトン日光の総支配人(GM)であるアレクサンダー・マックブライド氏は、「リブランドに当たっても、温泉の存続は重要な合意事項の1つだった」と打ち明けます。

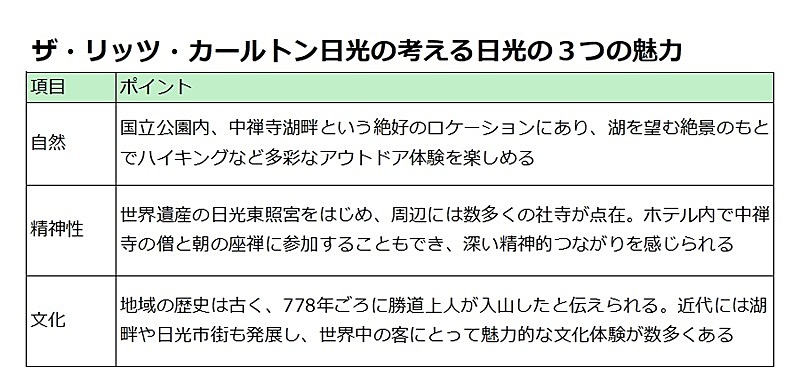

また、マックブライド氏は、「宗教性、文化性、自然。この3本柱が日光の魅力であり、それを濃縮した高級な体験をお客様に提供している」と語っています(具体的には、下表)。

(出所)ホテル総支配人のコメントを基に筆者作成こうした魅力をホテル宿泊者に十分に伝えるためには、ホテル単体では限界があります。それを念頭に置いて、ザ・リッツ・カールトン日光は開業(2020年)の1年前から、自然観察やスポーツなど近隣で開催されているアクティビティ事業者と積極的に連携を図り、さらにホテル独自のアクティビティも企画・開発しました。

(出所)ホテル総支配人のコメントを基に筆者作成こうした魅力をホテル宿泊者に十分に伝えるためには、ホテル単体では限界があります。それを念頭に置いて、ザ・リッツ・カールトン日光は開業(2020年)の1年前から、自然観察やスポーツなど近隣で開催されているアクティビティ事業者と積極的に連携を図り、さらにホテル独自のアクティビティも企画・開発しました。

たとえば春にはウォーキングとサイクリング、夏にはフライフィッシングや湖上クルーズ、秋には紅葉ハイキングとサイクリング、パドルボード体験など。そして冬にはスノーシュー・アドベンチャーやアイスクライミングを企画しました。

通年では、朝の座禅体験、中禅寺での文化体験、日光彫り体験など。このほかファミリー向けアクティビティとして、星空観賞や手持ち花火をはじめとしたキッズプログラムも用意されています。

さらにスタンドアップパドル、湖上クルーズ、年1回のトレイルラン大会など、ローカルパートナーとの協業で多彩なプログラムがあります。

特に、こだわったのはホテル施設内での「座禅体験」です。近隣の古刹・中禅寺の僧侶が早朝にホテルを訪れ、宿泊客に座禅の意味や具体的なポーズなど丁寧にレクチャーします。

(写真提供)ザ・リッツ・カールトン日光

(写真提供)ザ・リッツ・カールトン日光

座禅を行っている中禅寺の役僧、雑賀匡円(さいがきょうえん)氏は「“禅”という単語が世界的に広まっていることもあり、みなさん熱心にチャレンジしてくれます」と語ります。手の組み方、呼吸の仕方、禅僧が前に来た時の礼の作法など、匡円氏が丁寧に説明すると、ホテルの従業員が一言一句を英語に同時通訳して外国人客に伝えていました。

この座禅体験は、富裕層インバウンドから高い関心を集める精神文化・スピリチュアル体験の一環として位置づけられます。日光の自然と歴史を背景に、心身の静けさと向き合う時間を提供することで、単なる体験を超えた“内面との対話”を促すプログラムとなっているのです。

自然と歴史・文化が世界から客をひきつける

中禅寺湖は明治時代に外交官や有力者たちの避暑地として人気を集め、華麗な外交が行われました。明治18年(1885年)に鉄道が開通し、多くの外国人観光客が中禅寺湖を訪れるようになりました。

ヨットレースなどの西洋文化も持ち込まれ、中禅寺湖は国際的な避暑地として栄えました。欧州各国の大使館が設置され、現在でもイギリスやイタリアの大使館の別荘が公開されています。日光自然博物館の森田孝道部長も「明治時代から外国人の止む地であり、自然を活かしたアクティビティの発祥地でもあります」と日光の特色を語っています。

日本は禅をはじめとしたスピリチュアルな体験、長い歴史に裏打ちされた文化、ガストロノミー(食文化)において、世界中から高い評価を受けています。

特に欧米だけでなく、アジア圏からも日本独自の価値への関心が急速に高まっているのが現状です。ザ・リッツ・カールトン日光のような外資系ラグジュアリーホテルは、こうした価値に着目し、滞在中の体験に組み込んでいるのです。単なるラグジュアリー滞在にとどまらず、精神文化や自己変容を促すような体験設計に踏み込んでいる点に、彼らの戦略眼の鋭さが表れています。

EYストラテジー・アンド・コンサルティングが「ツーリズムにおける高付加価値化は何をもたらすのか?」で提起する「Quiet Luxury(静かな贅沢)」や「自己成長を伴う体験価値」という潮流にも合致しており、日本の地方都市がこれら資源を磨き上げれば、持続可能かつ高付加価値な観光地へと飛躍できる可能性が広がります。

先日、私がプライベートで宿泊した、日光とは別の外資系ラグジュアリーホテルで感心したことがあります。朝食のブッフェに並べられた食品の一部に、農家や地元の食品会社の方の顔写真が掲載されていたのです。

地元の食材を使った料理をうたったホテルは多いですが、顔写真まで掲載しているケースはあまり多くありません。「誰が育てたのか」という背景を可視化することで、宿泊者が地域とのつながりを実感できる効果があります。これは、ホテルが地域社会との連携を重視していることの表れであり、単なる“地域活用”ではなく、“地域と共にある”姿勢を象徴しています。

今後、地方都市への外資系ホテルの進出はさらに続くとみられますが、成功のカギを握るのは「地域との真の共生」に他なりません。外資系ホテルが地方都市へと進出する際、単なる高級宿泊施設としての機能だけではなく、地域と一体となった体験価値をどう創出するかが問われていくでしょう。

山川清弘(やまかわ きよひろ)

東洋経済新報社編集委員。早稲田大学政治経済学部卒業。東洋経済で記者としてエンタテインメント、放送、銀行、旅行・ホテルなどを担当。「会社四季報」副編集長などを経て、現在は「会社四季報オンライン」編集部。著書に「1泊10万円でも泊まりたい ラグジュアリーホテル 至高の非日常」(東洋経済)、「ホテル御三家」(幻冬舎新書)など。

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1