国学院大学・観光まちづくり学部教授の塩谷英生(しおや ひでお)です。

前回は、国内旅行市場の基本統計である「旅行・観光消費動向調査」を中心にお話をしました。今回は日本人の海外旅行市場について、いくつかの統計から読み解いていきたいと思います。海外旅行市場をみる統計指標も、「人数」と「消費額」の2つが基本となります。

海外旅行者数の統計

出入国時にパスポートのICチップのデータが読み取られて、月別・空海港別の人数が集計されます。これが「出入国管理統計」(法務省)です。ただし、年初からの累計値を知りたい場合や、四半期単位での分析をおこなう場合には、必要な月次データを逐一ダウンロードして自分で結合しなければなりません。このため、一般の方は日本政府観光局(JNTO)やJTB総合研究所がとりまとめている海外旅行データを閲覧した方が効率的でしょう。

出入国管理統計による2024年の海外旅行者数は、1301万人となっています(出国者数ベース。1万人未満四捨五入)。余談ですが、入国者数ベース(日本人の帰国者数)では1291万人になっていて、少し数字がずれる点が面白いところです。通常の年は、両者の差異は小さいのですが、2020年は、出国者数が317万人、入国者数が368万人と51万人もの開きがありました。この年はコロナ禍を契機に、海外から日本に帰国する人が目立った年でした。逆に、この年の外国人出国者数は468万人、入国者数が431万人と、日本に留まった外国人が多かったことがわかります。

話を戻しまして、2024年の海外旅行者数は、コロナ禍前の2019年の2008万人の3分の2の水準に留まっています。海外旅行者数の増減要因としては、国内の景気動向、為替動向、旅行価格の水準、国際路線供給量、休暇制度、国際情勢、天候・災厄の影響などが挙げられます。

景気動向については、GDPは停滞していますが、円安効果を享受した大企業や、公務員などでは賃上げ水準も高く、海外旅行市場を支えるコア層にとっては、景気動向は中立的に作用していると思われます。

例えば、JTBが調査・公表している「2025年夏休みの旅行動向」をみると、海外旅行者数が244万人(対前年120.8%)と順調な回復が見込まれています。夏休み期間は、この時期しか休めない家族連れなどの勤労世帯の旅行需要が強く、旅行単価が上昇します。このため、比較的富裕な層や旅行意欲が高い人が多く含まれるコア層が目立つ時期となっています。

しかし、欧米旅行が回復基調にある一方で、旅行単価は対前年比で105.5%と、抑制的な伸び率が予想されています。前回のコラムでも触れましたが、円安による旅行価格の大幅な上昇が、海外旅行市場が低迷する最大の要因と考えられます。コア層においても、円安の影響は残っているものと推測されます。なお、国際航空路線については、インバウンドの好調もあり急速に回復し、2025年の夏季ダイヤでコロナ禍前を超える便数が実現しています。

海外旅行消費額の統計

海外旅行消費額に関する公的な統計としては、「国際収支統計」(財務省・日銀)が中心的な統計です。「国際収支統計」において、海外旅行消費額は、サービス収支の項目である「旅行支払(Debit)と「旅客輸送支払」の合計値となります。ちなみに訪日旅行消費は受取(Credit)の項目として計上されます。こうしたルールはIMF(国際通貨基金)がマニュアルとして整備しているので、世界各国の旅行収支を横断的に比較することが可能です。

さて、「国際収支統計」の旅行支払の基礎データには、長年にわたり「JTB海外旅行レポート」(JTB総合研究所)のアンケートデータが用いられています。以前には日本交通公社が作成していて、筆者も一度だけこの調査を担当したことがあります。このレポートは、旅行消費額だけでなく、海外旅行マーケットの実態や将来動向についても分析しています。関心のある方は、オンライン書店でも購入可能です。

なお、旅行支払や旅客輸送支払には、日本国内の交通費や前後泊の宿泊費、本邦航空会社へ支払う国際航空運賃や旅行会社の海外旅行取扱手数料などは含まれません。あくまでも海外への支払額が推計されています。国内支払額については、「旅行・観光消費動向調査」のアンケートを元に推計されています。

さて、国際収支統計における2024年の旅行支払は2.2兆円、旅客輸送支払は0.7兆円で、計2.9兆円が海外旅行消費額(海外支払分)となります。2023年比では21.8%増ですが、2019年比では未だ9.5%減となっています。

この海外旅行消費額を日本人出国者数で割ると、1人あたり海外旅行単価が計算されます。2024年は22.1万円で、2019年の15.8万円に対して39.7%も伸びています。2024年は、韓国や台湾など近場のアジア旅行を選ぶ人が多かったことから、実質的な旅行価格は5割ほど上昇しているとみられます。

2025年上半期(1~6月)の出国者数は661万人(前年同期比14.0%増)と、年間1500万人程度まで回復するペースで推移しています。同期間の海外旅行消費額(旅行支払+旅客輸送支払)は1.4兆円(同7.3%増)、海外旅行単価は21.8万円(同5.8%減)と計算され、依然として近場化や短期化の傾向が続いています。

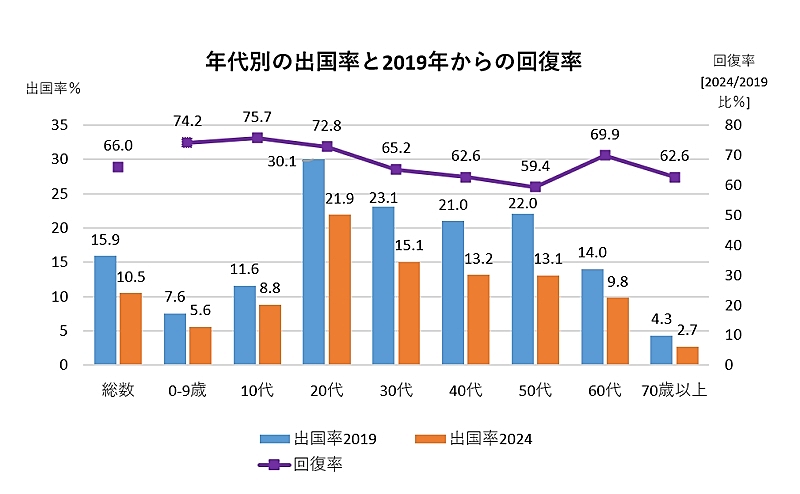

年代別の出国率は20代がトップ

旅行単価上昇の影響は、年代別にみると若年層の海外旅行離れや近場化をもたらしているとの声があります。本当でしょうか。

もともと海外旅行は、実施率の低い旅行形態です。前回、国内宿泊観光旅行の実施率は50%を切っているという話をしましたが、海外旅行はもっと低くなります。外務省の「旅券統計」によると、都道府県発行の有効旅券数は、2024年で2077万冊です(ただし、在外公館発行と公用旅券を入れると2164万冊)。これは、日本人人口の16.8%に相当します。6人に5人は、パスポートを元々所有していないか、パスポートの有効期限が切れている状態です。

その上で、出国者数を人口で割った2024年の出国率は10.5%に留まります。この出国者数とは延べ回数なので、海外旅行を実施した人の比率は1割を切ります。

参考までに、2024年の「旅行・観光消費動向調査」では四半期毎に過去3か月間の海外旅行実施内容を調査していますが、その記入率は回収数の1.6%です(コロナ禍前の2019年は2.7%)。仮に4四半期分として4倍すると実施率は6.4%ですが、海外旅行頻度の高い人の重複を考慮すると、実施率はもう少し低くなると考えられます。要するに、増加傾向とは言え、海外に行く人は少数派、まだまだ珍しいという状況なのです。つまり、若年層の増減傾向などを、日常の肌感覚として掴むことは難しく、信頼できる統計データから俯瞰することが必要となってきます。

年代別にみた2024年の出国率を計算してみると、最も高い年代は20代で、21.9%です。また、2024年の一般旅券発行数でみても、20代が91万冊と最多で、全世代計370万冊の24.7%を占めています。従って、20代の海外旅行離れを言う以前に、日本人全体の海外旅行離れを先に問題とすべきです。2024年と2019年の出国率の比を「回復率」とすると、20代以下で回復率が7割を越えていて、他の世代を上回っています。若年層の雇用動向は比較的安定していますので、今後の経済政策や為替動向によっては、もう一段の伸びも期待されるところです。

「出入国管理統計」(法務省)と「人口推計」(総務省)より塩谷作成

「出入国管理統計」(法務省)と「人口推計」(総務省)より塩谷作成

塩谷英生(しおや ひでお)

専門は観光統計、経済効果、旅行市場、観光財源等。民間コンサルタントとして「訪日外国人消費動向調査(現インバウンド消費動向調査)」「沖縄県観光統計実態調査」「DBJ・JTBFアジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査」等の企画・実査に携わる。その後、2022年度から国学院大学 観光まちづくり学部へ。博士(観光科学)。

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1