過去最多の記録更新が続く訪日インバウンド市場。これまで経験したことのない時代に突入したマーケットには今、どんな変化が起きているのか。外国人観光客は、どのような観光地を求め、どのように訪問しているのか。読み解くカギは、やはり訪日イノベーターの足取りを追えるデータだ。

2025年6月に実施したトラベルボイスLIVEでは、ナビタイムジャパンのトラベル事業地域連携シニアディレクターである藤澤政志氏が出演。ナビタイムジャパンのビッグデータを中心に、外国人旅行者の訪問が増加している観光地やその要因を分析し、今後の誘客のヒントを探った。また、2024年のトラベルボイスLIVEで発表した観光スポットのブレイク予測について結果の検証もおこない、訪日客の動向を深堀りした。

訪日リピーターと地方空港への国際線就航が起こす変化

藤澤氏は、まず、現在の訪日外国人旅行者が「かなりの割合でリピーターになっている」と指摘。観光庁のインバウンド消費動向調査によると、2024年はリピーター率が65%に拡大した。単純計算で、2024年は約2400万人が訪日リピーターだと想定できる。

リピーターに影響を与える要因として藤澤氏が注目したのが、国際線が就航する地方空港の増加だ。国土交通省航空局のデータによると、2025年の夏季スケジュールでは地方空港の国際旅客定期便の便数が、前年同期比37%増と大幅に増加。前年同期に国際線の定期便がなかった旭川や徳島、下地島(宮古島)、石垣の各空港にも就航している。

さらに藤澤氏は、地方空港への就航はLCCだけでなく、フルサービスの航空会社(FSA)でも増えていると指摘。例えば、熊本空港には福岡空港に乗り入れる大韓航空やチャイナエアラインなども就航しており、「今後は、同じ地方圏内でもオープンジョーのような旅程(往路と復路の発着地点が異なる旅程)が、間違いなく伸びていくだろう」と推測した。

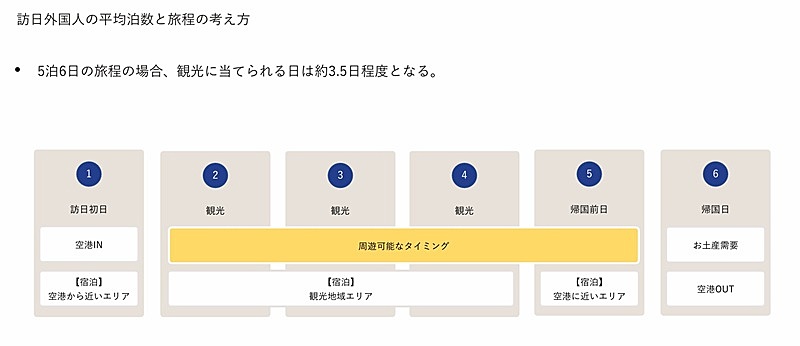

では、訪日リピーターと国際線が就航する地方空港の増加によって、どのような訪問地の人気が高まっているのか。藤澤氏は、ナビタイムジャパンの訪日客向けナビゲーションアプリ「Japan Travel by NAVITIME」の利用者データから、リピーターは九州や東北などの地方部を訪れる傾向が強いことを説明。その際、訪日客の滞在日数は決まっているため、「効率的な移動が行動範囲に影響する」と話し、交通網の有無が訪問先選びに影響することを強調した。

訪日旅行の滞在日数が決まっているため、効率的な交通網があることが、訪問先の選択に大きく影響する

訪日旅行の滞在日数が決まっているため、効率的な交通網があることが、訪問先の選択に大きく影響する

実際、同社の分析チームが2024年度の訪日客の鉄道利用動向を分析したところ、前年同期比で利用者数が伸びたのは、1位が福井県のえちぜん鉄道(2.21倍)、2位が石川県のIRいしかわ鉄道(2.05倍)で「北陸新幹線延伸の影響が多分にでている」(藤澤氏)。また、3位は秋田県の「秋田内陸縦貫鉄道」(2.04倍)、4位は宮城県の仙台空港鉄道(2.00倍)で、「東北の旅行需要の高まりで伸びている」(藤澤氏)。

藤澤氏は「地方に行くリピーターが増えると、地方の鉄道を使った周遊が増える。このあたりも訪日旅行者の周遊を促進する中で、大事なポイントになる」と話した。

ナビタイムジャパン トラベル事業地域連携シニアディレクター 藤澤政志氏

ナビタイムジャパン トラベル事業地域連携シニアディレクター 藤澤政志氏

「温泉+1(プラスワン)」で地方の温泉地が人気

藤澤氏は、検索動向がわかるGoogleトレンドのデータから「Onsen(温泉)」が世界的に急増していると指摘。「Japan Travel by NAVITIME」のデータで訪日客が訪れる上位の温泉地を見ると、アジアと欧米の旅行者は訪問先の傾向が分かれるという。

今回は、ヘビーリピーターが増えている台湾からの旅行者に注目。東北への訪問に関する、JTB総合研究所との共同調査結果を取り上げた。すると、訪日4回目までのリピーターは比較的メジャーな観光地への訪問が多いが、訪日5回目以上になると、日本人の温泉愛好家が行くような、人里離れた秘湯を選ぶ傾向が判明した。

藤澤氏は「特徴的なのは、観光地にプラスして温泉地を選んでいること。例えば、白神山地と不老不死温泉、秋田の田沢湖と乳頭温泉、山寺と銀山温泉のように、観光地にプラスして、地域の奥まった温泉地を選ぶ傾向が顕著」だと指摘した。

さらに藤澤氏は、「Japan Travel by NAVITIME」による直近12カ月のスポット検索ランキングを紹介。4位に入った熊本の黒川温泉を「注目の訪問地」としてピックアップした。

黒川温泉は、欧米を中心に人気のある訪日メディア「ジャパンガイド(japan-guide.com)」でもアクセスが急増。また、阿蘇山の人気も高まっており、「Japan Travel by NAVITIME」の『山』のスポット検索ランキングでは、阿蘇の中岳火口と阿蘇中岳が4位と6位に入った。

藤澤氏は「阿蘇の火口と黒川温泉は地理的には離れているが、観光客にとっては一つの観光圏」と説明。そして「外国人旅行者にとっては温泉だけではなく、プラスその地域ならではの何かがあることが、誘因の1つになっている」と分析した。

訪日旅行者が検索した「山」のスポットランキング。黒川温泉にあわせて阿蘇山火口への訪問が増加している

訪日旅行者が検索した「山」のスポットランキング。黒川温泉にあわせて阿蘇山火口への訪問が増加している

アクセスの工夫で来訪増加、海路の活用も

さらに藤澤氏は、「Japan Travel by NAVITIME」のデータで、実際に訪日客が伸びた観光地に注目し、その理由を分析。伸び率の高い地域には、地域への交通を工夫した観光地が目立った。

例えば、2022年と2024年の比較では、長野県の大町温泉郷を紹介した。立山黒部アルペンルートの長野県側の拠点であり、周辺に松本城や安曇野のわさび農園など、温泉とともに楽しむことができる観光資源に恵まれている場所だ。大町温泉郷では、2024年度の冬期に、白馬と大町をつなぐ「ぐるっとバス」を無料で運行。白馬のスキー客に大町での宿泊や食事を促す取り組みを実施した。

コロナ後の2023年と2024年比で伸びた地域では、さらに交通手段への工夫がみられる。藤澤氏は「地域への交通網に海路を使う傾向も、増えてきている」と指摘する。

まず、藤澤氏が「電車と船を乗り継ぐルートがある」と紹介したのが、熊本の天草。JR九州の特急「A列車で行こう」と三角/上天草の松島を結ぶ定期航路「天草宝島ライン」が接続しており、熊本駅から列車に乗り、スムーズに船に乗り継いで天草へ渡ることができる。実際に、天草宝島ラインが提示したモデルルート通りに観光する様子が、「Japan Travel by NAVITIME」のデータでも確認できているという。

同様の事例は、静岡県の南伊豆町にもある。2024年11月18日~19日に、東海汽船と地域の若手経営者団体「未来伊zuCAMPUS」などが東京と南伊豆の下田を直行で結ぶ船を、トライアルで運航した。所要2時間10分の最短ルートとなる。

藤澤氏は「2日間のトライアルだったが、交通の選択肢として船を提案したいという地域の意思が感じられ、現在のトレンドを反映している。こうした取り組みが人の動線を変える可能性は十分にある」と解説した。

実際に訪日外国人の来訪が伸びたランキング(2023年と2024年比較)。トップ10のほとんどが地方都市

実際に訪日外国人の来訪が伸びたランキング(2023年と2024年比較)。トップ10のほとんどが地方都市

予測的中の三島町、「勘違い」を逆手に取った戦略も

2024年4月に実施したトラベルボイスLIVEで藤澤氏は、今後、ブレイクする可能性がある市区町村ランキングを発表した。「Japan Travel by NAVITIME」のデータをもとに、訪日リピーターから選ばれる場所を分析したものだ。今回のウェビナーでは、その予測の「答え合わせ」として、当該地域の現状も発表した。

2024年4月のトラベルボイスLIVEで1位としてあげた福島県三島町は、JR只見線の橋梁のある景色が有名で、この橋梁を撮影する人が増えていると説明。その後、「JR只見線がロケ地になった日台合作映画『青春18×2君へと続く道』が公開されたことで、台湾からの旅行者が激増。映画の聖地として、新たな観光資源となっている」と説明した。

一方、3位にあげた岐阜県白川町は予測が外れた。「『白川郷の白川村ではなく、白川町も注目されている』と紹介したが、実際は白川村と間違って来ている人が多かった」という。

しかし藤澤氏は、「白川町では、“勘違い”を逆手に取ったプロモーションを展開しているのが興味深い」と説明。白川郷だと思って来町した人に、「下車してくれてありがとう。この町を楽しんでね」と魅力をPRしているという。

藤澤氏の講演後、トラベルボイス鶴本浩司代表はブレイク予測の“答え合わせ”について、「検証したものは、ほぼその通り、ブームになっていた。白川町のような例外もあったが、それを逆手に取ったプロモーションをするなど、訪日客の兆しを掴み、集客につなげる取り組みにいかしていた」と総括した。

また、「温泉+1」の傾向や、大町温泉のように隣接の著名観光地を地域の延長上として取り組む例、天草や下田のような列車と海路の接続など交通の工夫をした取り組みなどが「今後、注目すべきポイント」と指摘した。

進行役のトラベルボイスの鶴本浩司代表取締役社長

進行役のトラベルボイスの鶴本浩司代表取締役社長

広告:ナビタイムジャパン

記事:トラベルボイス企画部

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1