観光の優れた取り組みを表彰する「ジャパン・ツーリズム・アワード2025」。今年、大賞の一つである経済産業大臣賞を受賞したのは、本土最東端エリアの事業者による「ひがし北海道・交通事業者がつなぐエリアまるごと観光DX」だ。

その受賞が決まる2カ月前の2025年6月下旬、同取り組みを構想し、サポートをしてきたNECソリューションイノベータ(NEC)の川村武人氏が、国際ツーリズムトレードショー(iTT)でおこなわれた特別版「トラベルボイスLIVE」に登壇。「DXで地域が一体になれるインバウンド戦略」と題し、NECが目指す地域観光を説明した。同取り組みが成功したポイントや地域の変化などが語られた、講演の内容をレポートする。

路線バスを起点に、地域一体で広域観光ルートを作る

川村氏は冒頭、インバウンド観光が過去最高の盛り上がりを見せているにもかかわらず、地方に消費が届きにくいのは、構造的な課題があるためだと述べた。その要因は「SNS時代はクチコミで評判の場所に人が集まるが、地方は観光資源を“見せる商品”や“売る商品”になっておらず、情報が観光客に届かない。地域に降り立った後の二次交通の選択肢も少ない」と説明し、だからこそNECでは「タビナカ領域の二次交通や体験、飲食、ガイドなどの価値を上げ、観光客に届けることに挑戦してきた」と話した。

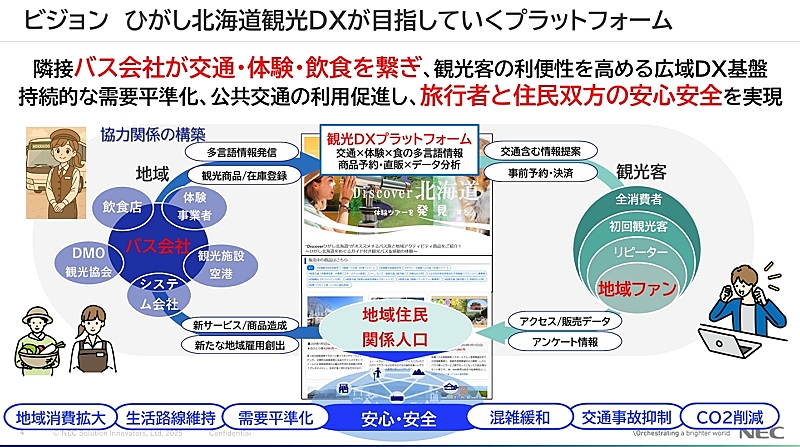

その取り組みの1つが「ひがし北海道・交通事業者がつなぐエリアまるごと観光DX」。エリアの路線バス6社と体験や飲食などの地域事業者42社が共通のデジタル基盤を導入して連携し、地域一体となって広域観光を推進する仕組みだ。(事業者数は2025年6月現在)

特徴は、大きく3つ。1つ目は、路線バスを起点とし、観光サービスにつなぐこと。2つ目は、二次交通をはじめ体験事業者や飲食店、ガイドなどが広域で連携すること。3つ目は、観光客だけでなく住民にも優しい観光を目指すこと。川村氏は「公共交通の利用促進で、人口減少地域でも交通路線網を維持・成長できるモデルを目指している」と説明した。

その上で「最も大切なのは、旅行者の目線」と強調。行政区や事業者の営業区域を超えた連携を促し、二次交通とタビナカの事業者を結ぶ“小さなゴールデンルート”を作って、オンラインで発信・販売する。旅の起点となる空港と連携し、空港の公式サイトのアクセスページで紹介していることも、地域主導の集客を進める上で重要だと説明した。

ひがし北海道観光DXが目指すプラットフォームの姿

ひがし北海道観光DXが目指すプラットフォームの姿

進め方にもポイント、地域共通のデータ活用で見えたこと

地域の観光DXの進め方を大きく見直したことも、結果につながった。「以前は、地域の中規模事業者やITに詳しい事業者を中心にデジタル化を進めれば、地域全体がついてくると考えていた。しかし、それではうまくいかないことに気づいた」(川村氏)。現在は、地域側の取りまとめ役を探し、その事業者と一緒に事業者に働きかけて、地域全体で共通のデジタル基盤を導入していくモデルに切り替えた。

この転換によって、プロジェクトの参加事業者が増加。観光商品の予約や利用者の数も「着実に伸びている」という。

成功要因は「共通のデジタル基盤を導入したことで、データに基づく意思決定ができるようになったこと」と川村氏。「データを通し、エリア全域の交通や観光商品の状況を見ることができる。従来の勘と経験ではなく、データドリブンで小さな改善を繰り返せるようになった」と話した。

こうしたデータから、得られる示唆は多い。例えば、販売サイトの多言語表記は「AI翻訳で十分では」と思われがちだが、同プロジェクトの場合は、商品や金額の説明や旅行条件書などは、ネイティブチェックを含めた手動の翻訳のほうが、予約率が高いことが分かった。「どの言語に注力すべきか、データで判断し、効率的に対応できている」と説明する。

オンライン予約によって、需要が可視化されるメリットも大きい。空港連絡バスでは、予約実数から混雑予測をし、事前の増便対応を実施。地域住民の“足”を確保している。また、デジタルチケットの利用は意外にも、観光客より地域住民の方が多かった。乗り慣れている地域の人々も、スマホで簡単に乗りたいという需要があったことが分かったという。

NECソリューションイノベータ イノベーションラボラトリ ディレクター 川村武人氏

“キーマン”を中心とした地域内の信頼関係が、持続可能な観光をつくる

商品造成や情報発信では「旅の目的を作る」視点を重視している。例えば、夕日の美しさで知られる釧路では、夕日クルーズや夕日のスポットガイドによる写真撮影ツアー、漁師町の文化である炉端焼き店での食事などを販売し、人気が高い。川村氏は「旅行会社やOTAが扱いにくい、小規模で独自性の高い地域の体験を販売し、外からの消費を促している」と説明した。

こうして販売された地域の魅力は、観光客の心を動かす。商品改善の目的で導入しているウェブアンケートに表れ、地域が自らの魅力を再発見する機会になっているという。

その一例として、台湾からの観光客が炉端焼きの店で、年配の店員に母親のように優しくもてなされ、涙が出るほど感激したという内容を紹介。「地元では当たり前のことでも、外の人には地域の温かいおもてなしや優しさが価値になる。自分たちが忘れかけていた魅力が誇りになる。それこそが、地域活性化の本質」と強調した。

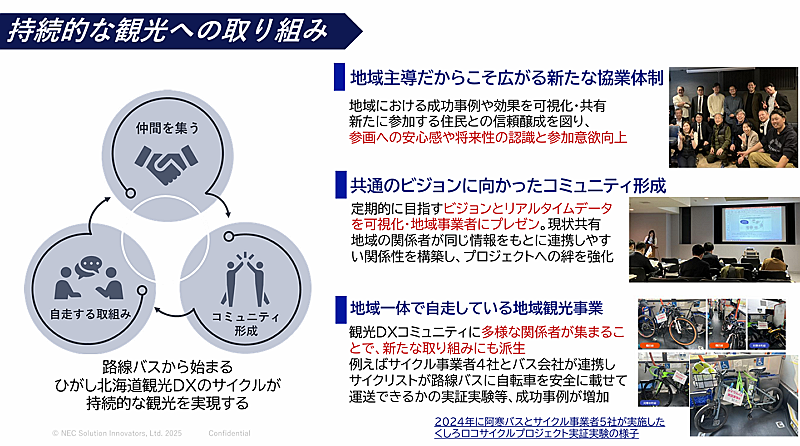

こうした取り組みを持続可能なものにするために、川村氏は地域の取りまとめ役となる“キーマン”と地域との信頼関係の構築が欠かせないと話した。「キーマンが中心になって参加事業者同士が定期的にビジョンやデータを共有し、同じ方向を向いて絆を作ることが大切」。こうした関係性が従来はなかったライバル同士の共創を生み、異業種連携を促し、新たな取り組みに発展している。

ひがし北海道では、インバウンド観光客へのサイクルツーリズムの人気を受け、路線バスを輪行可能な「サイクルバス」にすべく地域が主体的に動き、実証実験も実施された。「地域の事業者が課題を共有し、実証実験まで進める取り組みが、自発的におこなわれるようになっている。持続的な地域観光に大切なことだと考えている」(川村氏)。

NECが目指す持続可能な観光の本質

NECが目指す持続可能な観光の本質

テクノロジーで支える「高付加価値観光」に挑戦

NECは次の段階として、さらなる観光消費の拡大を見据えている。重視するのは、消費単価の向上だ。川村氏は「高付加価値旅行者の誘致が注目されているが、ハイエンド向けのランドオペレータが人手不足で、対応が追い付いていない」と指摘。NECでは、すでにランドオペレータと地域事業者の連携による高付加価値観光の実現に向け、AIやデータなど同社のテクノロジーを活用した支援ツールの開発に着手している。

最後に川村氏は、NECが観光事業で目指すのは「地域を本当に愛する観光客を一人一人増やしていくこと」と説明。「データを活用しながらサービスを磨き、地域のファンを増やすことで、旅行者と地域の双方にとって価値ある持続的な観光を実現したい。そのために、当社は、カスタマーサクセスを意識したサポートを重視している」と話した。

進行を務めたトラベルボイス代表の鶴本浩司は、講演を総括。ひがし北海道のプロジェクトで重視している「旅行者と住民の双方にやさしい観光」は世界的潮流であり、ハワイやカナダでは「住民満足度を高めながら、観光を成長させる持続可能なモデルが進んでいる」と説明した。また、同プロジェクトでのデータ活用にも触れ「データというとビッグデータに意識がいきがちだが、小さなデータを活かして意思決定をしている点が印象的」とコメントした。

これに、川村氏も「地域に入り込んで一緒にデータを見ることで、こういう使い方もあることを学んだ」と話し、地域に寄り添って伴走する姿勢を強調した。

トラベルボイス 代表取締役社長 鶴本浩司

トラベルボイス 代表取締役社長 鶴本浩司

記事:トラベルボイス企画部

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1