近畿大学の高橋一夫です。

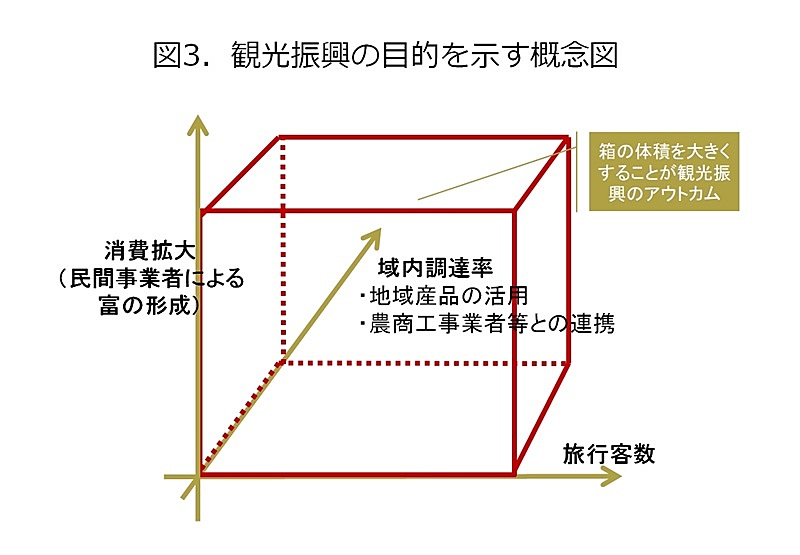

観光地に人を集めるだけでは、持続的な地域振興にはつながりません。重要なのは、訪れた旅行者の消費が地域内で循環し、観光が地域経済全体に利益をもたらす仕組みを築くことです。旅行者数、消費単価、域内調達率、この3つの掛け算の最大化こそが、「稼げる観光地経営」の本質であり、DMOと観光行政に求められる視点でもあります。

DMOは、成果や結果につながる仕組みを創り出すだけでなく、旅行者に向けてデスティネーション(観光地)・マーケティングを展開する組織ですが、旅行客を集めるだけでは観光振興とは言えません。ターゲットに対しプロモーションを展開することで旅行者数を増やすことが期待されますが、観光は製造業と違い、無形性や季節性といった観光に特有のマネジメント特性があるため、マーケティングにも注意が必要です。

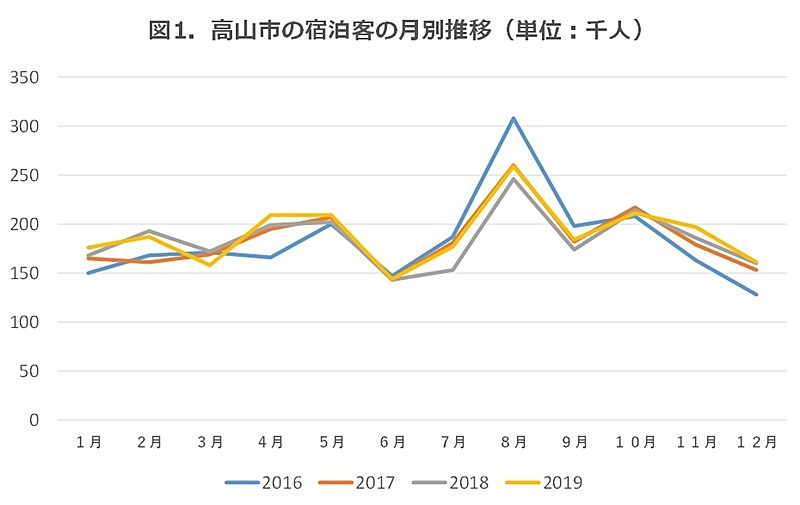

例えば季節性は、「旅行者側の要因」と「観光地側の要因」によって、「オンシーズン(繁忙期)」と「オフシーズン(閑散期)」が生まれます。その例を、岐阜県高山市の宿泊データから見てみましょう。

出所:高山市の公開データから筆者作成

出所:高山市の公開データから筆者作成

出所:高山市の公開データから筆者作成

出所:高山市の公開データから筆者作成

図1. はコロナ禍前の高山市の宿泊客の月別推移のグラフです。高山市は8月に宿泊客数がピークを迎え、毎年30万人泊前後になります。旅行者が希望する宿泊施設の予約がなかなか取れない状況があり、他地域(下呂温泉や富山方面)に宿泊客を逃がしてしまう可能性があります。一方、8月以外はショルダーシーズン(繁忙期と閑散期の中間)、オフシーズンにあたり、高山の宿泊事業者は8月以外の宿泊を高位で平準化していく取り組みが求められます。

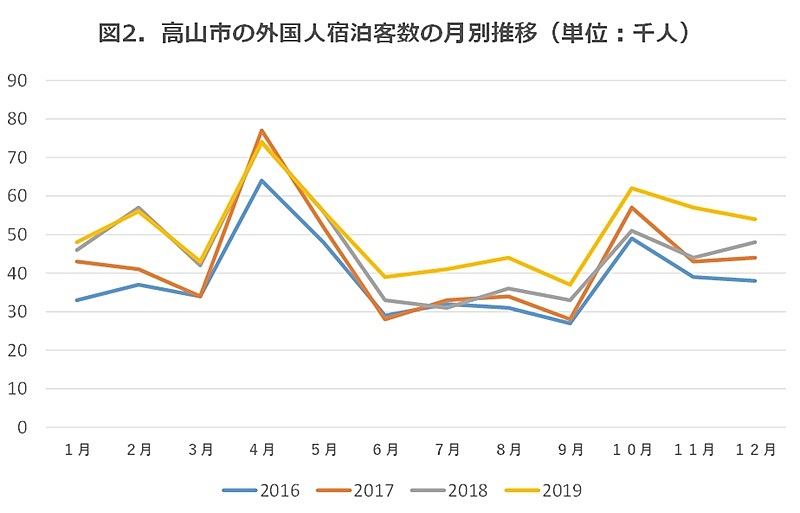

平準化に向けてのターゲットのひとつはインバウンドです。全宿泊客数に占める外国人宿泊客比率はオフシーズンほど高く、特に4月は最多の35%(2019年)。4月の高山への関心は、SNSデータ(画像やクチコミ)から推測すると「古い町並み」に加え「桜」「山頂付近の残雪」「名残雪」「高山祭」。これらの資源が複合的に見られることが、他の地域の桜との差別化にもなっています。

そこで、観光資源の特徴からインバウンド誘致の重点月を4月として、更に上積みを図るには、4月に休みの取りやすい環境にある国を確認することが必要です。4月中旬は、タイでソンクラーン(タイ正月)、香港・オーストラリアなどのキリスト教の習慣がある国ではイースターで休暇が取りやすいことも知られています。

旅行客をオンシーズンにばかり旅行者を集めては、宿泊施設が足りず、地域としての需要を取りこぼしてしまうだけでなく、場合によってはオーバーツーリズムをもたらすことにもなりかねません。地元に観光消費をもたらすマーケティングとはなにかを教えてくれる良い例です。

図3.は、経済産業省が示した観光の産業連関による経済効果を表す概念図ですが、観光振興の目的がよく分かります。地域に旅行客数を増やすだけでなく、地域の消費拡大・消費単価の向上に取り組むことが求められます。また、観光消費の恩恵が地域全体に及ぶよう、地域内からの調達率を高めていくことも必要です。

海辺の旅館で出される夕食の食材で、天ぷらの海老がベトナムやインドネシアで養殖されているブラックタイガーであったとすれば、旅行者もしらけるばかりか、せっかくの観光消費が地域外に漏出していきます。観光に携わる事業者のすそ野を、観光消費の波及によって拡げていくことも必要です。

出所:経済産業省の図に加筆

出所:経済産業省の図に加筆

一方で観光地経営の主体である観光行政もDMOも、彼ら自身が富を生み出すことは基本的にはありません。行政は各種の環境分析から観光政策を策定し、DMOはその政策に基づいて、マーケティングを中心に地域の公共的な観光振興事業をコストミニマムに実行し、成果を出していく自主性をもったプロ集団でなければなりません。つまり、事業者に稼いでもらうようにお膳立てをする役割です。

観光地経営において重要なことのひとつは、地域の観光関連事業者に寄り添うことです。事業者の経営の現状と課題は何か、それをどのように解決しようとしているのかを知ることが必要です。地域の事業者の考え(経営戦略)を知り、彼らが連携している交通機関や旅行会社の経営戦略を知ることで、行政・DMOの立場で何をおこなうべきか、が見えてくるのです。

瀬戸内ブランドコーポレーション(せとうちDMOのファンド機能を持つ組織)は、傘下の瀬戸内ホテルズ(施設名:ヒルトン広島)に対し、食材などの域内調達率の向上を業績評価の一つにしているそうです。地域の観光振興とは、旅行者数と消費単価及び域内調達率を掛け合わせ、それら三つの積を大きくすることだという意識を持つことが重要だと理解できる話です。その実行が「地域の『稼ぐ力』を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する『観光地経営』を担う」ことにつながるという熱い思いです。

「地域が人をよぶ」とおっしゃったのは黒川温泉の観光カリスマ後藤哲也さんです。後藤さんは、「日本のふるさと」の実現を目指し、温泉街全体を一つの旅館のように仕立てるため、惜しみなくノウハウを提供し全旅館が露天風呂を持つようにしていきました。それを受けて若手経営者たちが「入湯手形」を考案し、どの旅館に宿泊しても、どの露天風呂にも入浴できるように仕掛けを作っていきました。地域が主体となって、地域のあらゆる資源を活かすことで交流を振興し、活力あふれるまちを実現する活動のことを「観光まちづくり」とよぶようになったのは、「観光まちづくり研究会」(APTEC:アジア太平洋観光交流センター)の議論を経て、2002年の観光政策審議会の答申に、その言葉が使われだしてからのことです。

比較的新しい概念である「観光まちづくり」は、バブル経済時の金太郎飴のような各地のリゾート計画に対峙するかのように、「まち」を観光対象化するための「まち」の魅力向上に、国の観光政策の力点がおかれるようになりました。地域に根差した資源を掘り起こし、地域固有の魅力を競って磨き上げ、その情報を発信していくように促していったのです。

そのキャッチフレーズとして使われるようになったのが、「住んでよし、訪れてよしのまちづくり」でした。そして、その政策は現在も続いており、観光庁の令和6年度補正予算でも、観光コンテンツの開発や地域資源を活用した特別体験商品造成の補助金に80億円が計上されました。しかし、資源の掘り起こしや魅力の向上による商品造成はアウトプット(直接的な行為の結果)でしかありません。黒川温泉の温泉資源を活用した入湯手形のように、そこから温泉街全体に人の流れを創り出し、消費が生まれる仕組みがあってこそアウトカム(消費者に働きかけ実際にもたらされた結果)につながります。「稼いでよし」のまちづくりであってこそ、観光振興の成果なのだと思います。

そして、観光事業者に寄り添うDMOと観光行政による観光振興の目的は、「住んでよし、訪れてよし、稼いでよしのまちづくり」を実現することだと言えるでしょう。

高橋一夫(たかはし かずお)

近畿大学経営学部教授、2012年より現職。主な著書に「旅行業の扉」(碩学舎、2013年)、「CSV観光ビジネス」(学芸出版社、2014年)、「DMO‐観光地経営のイノベーション」(学芸出版社、2017年)などがある。大阪府立大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1