問い合わせ電話やアンケート回答、クチコミ、コールセンターといった顧客の声(Voice of Customer=VOC)や従業員の声(Voice of Employee=VOE)は、サービスの評価や具体的なニーズが詰まった貴重なデータだ。顧客ニーズが“超”細分化する時代、旅行やホスピタリティ業界を中心に、VOC/VOE分析への注目が高まっている。

しかし、数値データではなく、自然言語の生データを分析するには、従来の技術では時間的・コスト的な負担が大きい。宝の山である「声」のデータを、十分に活用しきれていない企業も少なくない。

この課題に対応したのが、日鉄ソリューションズの「VOC/VOE分析プロフェッショナルサービス」。生成AIと経営分析の知見を活用し、膨大な定性データから、隠れている事業課題の解決に資するインサイトを抽出するサービスだ。従来のVOC分析サービスやツールとの違いは何か? 話を聞いてきた。

生成AIでVOC/VOE分析の精度と深度が飛躍的に向上

日鉄ソリューションズは2024年、AI分析ベンチャーのキャメルテクノロジーと連携し、「VOC/VOE分析プロフェッショナルサービス」(以下、VOC/VOE分析サービス)を開始した。大きな特徴は2つある。

1つ目は、自然言語の生データの分析に、生成AIを活用していること。日鉄ソリューションズの流通・サービスソリューション事業本部 DXビジネス・イノベーションセンター グループリーダーである豊島正大氏は、「生成AIを活用することで、自然言語データの分析精度と量が飛躍的に向上した」と話す。

同社では、2019年にクライアント企業の要望に応じる形で、コールセンターの音声データをもとに、当時の機械学習や深層学習を活用してVOC分析を実施した。当時は音声データ1000件の解析に、文字起こしや要約、カテゴリ分けなどのデータ整備を含め、数カ月を要していた。

それが現在では、生成AIの実用化が進み、データ整備等を自動化できたことで、処理可能なデータ量は10倍以上、分析時間は10分の1に圧縮することができるようになった。分析の切り口も、従来は時間や工数の制約上、3パターン程度が限界だったが、生成AIによって30以上に拡充し、多面的な分析ができるようになったという。

2つ目の特徴が、クライアント企業の業務課題に対峙するコンサルティング型のサービスである点だ。すでに、生成AIを用いた自社対応型(セルフサーブ型)のVOC/VOE分析向け汎用ツールやSaaS製品もある。しかし、日鉄ソリューションズは「企業が、自社の事業課題やシステム基盤に合わせたVOC/VOE分析を効率的におこない、成果につなげるためには、生成AIを含む技術の知識や経営データ分析の経験が必要」(豊島氏)と判断した。

そこで、このサービスの提供にあたって同社はキャメルテクノロジー(キャメル社)と手を組んだ。キャメル社はAIに精通し、顧客データ分析に長けた経営コンサルタントと、AI研究・開発の経験が豊富なエンジニアが立ち上げた、DX戦略を得意とするテックベンチャーだ。

キャメル社の最高戦略責任者(CSO)である関翔太郎氏は、「クライアントが目指すゴールによって、分析に用いる手段や力点を置くポイントが変わってくる。クライアントの目的を聞き、どの分析手法が効果的か判断することは重要なこと」と話す。

左から)日鉄ソリューションズ 流通・サービスソリューション事業本部 DXビジネス・イノベーションセンター DXテクノロジーグループ グループリーダーの豊島正大氏、同事業本部 営業本部 営業第一部 エキスパートの宋惠美氏

生成AI×コンサル型でできること

では、どのように本サービスを提供するのか。

まず、日鉄ソリューションズとキャメル社のチームが、クライアント企業にインタビューをして、VOC/VOE分析を実施する目的や解決したい業務課題を確認する。

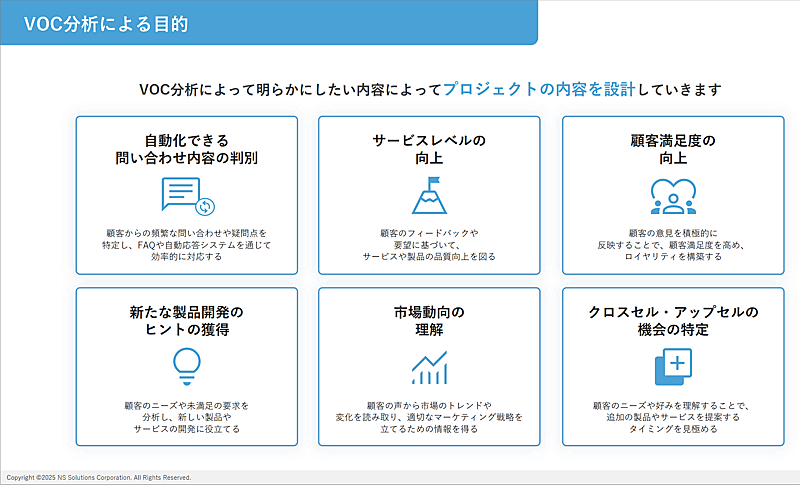

よくある目的は「自動化できる問い合わせ内容の判別と業務効率化」「顧客満足度向上によるロイヤリティ向上」「商品開発のヒント抽出」「クロスセル・アップセルの好機特定」など。その目的を実現するために解決すべき問題点を明確にし、最適な分析のパターンを設計する。これは、最終的な分析結果に影響する重要なステップだという。

次に、様々な角度からデータ分析を実施する。文字起こしなどの前処理をした後、問い合わせ内容の主旨をリストアップすることでノイズを除去。そのデータを、分析要件にあわせて分類し、本サービスが保有する豊富な技術的アプローチと高度な分析観点をもって、分析をしていく流れだ。

業務効率化を目的としたコールセンターのVOC分析を例にすると、まずは大量の問いあわせデータを「問い合わせ件数」や「通話時間」など様々なカテゴリで分類。各カテゴリをかけ合わせ「FAQで完結できるはずの内容」や「FAQで解決できない内容」など、特徴的な内容を抽出する。その後、キーワード分析などをおこない、根本の原因を探し出す。これらは分析のほんの一例に過ぎず、前述の通り、実際には様々な角度やパターンで分析をする。

そして最後に、目的に合致したインサイトと分析内容・打つべき施策をレポートする。

このように、大量の音声やテキストの生データを、生成AIを用いて分析可能なデータに磨き上げ、高度な観点で検証・分析をする。これにより、「“扱いにくいデータ”だった定性データを、経営判断や事業判断に資する価値のあるデータ資産へと大きく変えることができる」と、キャメル社のAI技術研究開発担当である鈴木航介氏は強調する。

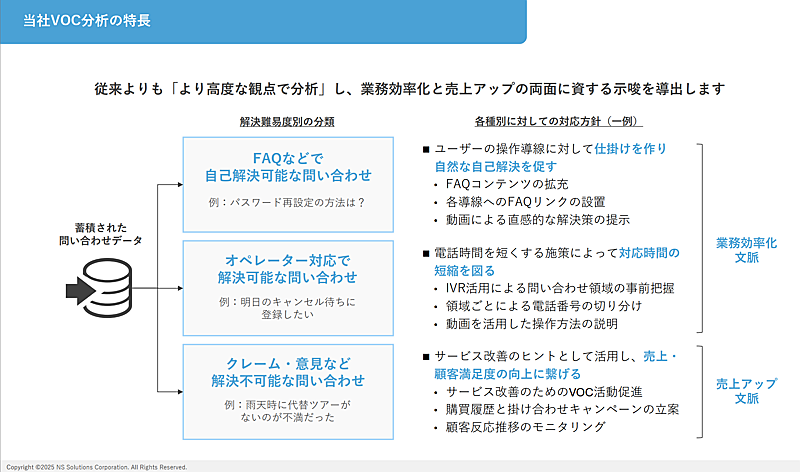

コールログから業務効率化と売上アップを目的に、同社VOC分析の特徴を説明する例。高度な観点で分析し、定性データから目的に資する示唆を導き出せるようにしたのが、同社サービスの特長

コールログから業務効率化と売上アップを目的に、同社VOC分析の特徴を説明する例。高度な観点で分析し、定性データから目的に資する示唆を導き出せるようにしたのが、同社サービスの特長

旅行業はVOC/VOE分析と親和性が高い

本サービスの提供開始から、約1年。現在のクライアントには旅行関係の企業も多い。

注目が高まる要因の1つは「顧客ニーズの“超”細分化が進んでいること」と、キャメル社の関氏は話す。「企業側は、先鋭化するニーズを知るために、顧客の声をかき集めてペルソナに刺さる商材やサービスを作らなくては勝てない時代になっている」。そこに敏感な企業からの引き合いが多く、「表層的な分析にとどまらず、具体的な解決案まで提案できる力量が求められている」という。

日鉄ソリューションズの流通・サービスソリューション事業本部で、旅行関係企業などのアカウント担当である宋惠美氏は「旅行はトレンドに敏感な業種で、商品企画や仕入れにおいても顧客の声を活用してきた土壌がある。VOC/VOE分析との親和性が高い」と話す。いわゆる、経験者による“長年の勘どころ”といわれた部分だ。

例えば、営業日報の内容を分析して仕入れ戦略を立案したり、ツアー参加者の評価やコメントをもとに、商品改善や商品企画のヒントを得たりすることができる。今後はリピーター獲得施策でも、VOC/VOE分析サービスを訴求していく考えだ。

「旅行商品の価格以外の価値をどう打ち出すかが、ますます重要になっている。旅行者がどんなサービスに価値を感じているのか。こうしたインサイトを顧客の声の中から見つけ出すことで、顧客の期待に応えられる商品作りをサポートしたい」と宋氏は続ける。

このほか、旅行関係企業からは、社員の声からインシデント事例やその対応を分析し、恒久的な予防策を考えるといったVOE分析のニーズも高まっているという。

企業からの要望の多いVOC/VOE分析の目的の例

企業からの要望の多いVOC/VOE分析の目的の例

データドリブン経営のサイクル構築を支援

キャメル社の鈴木氏は、定性的で扱いにくいデータから、いかに示唆を取り出すことができるかが、腕の見せどころだと自負している。予約数や売上などの定量データは分析ツールで可視化しやすく、課題も発見しやすいが、「問題点が明らかになった時、事業責任者が知りたがるのは背景にある理由だ。その手がかりは、クチコミや顧客との会話内容など、定性データの中に隠されていることが多い」(鈴木氏)。

鈴木氏は「そもそも世の中にあるデータの大半は定性的なデータ。生成AIを用いることで、眠っていた定性データを深く分析し、事業判断に資するレベルで活用できるようになった」とも話す。

こうしたデータが豊富な旅行やホスピタリティ産業におけるVOC/VOE分析のメリットは計り知れない。日鉄ソリューションズとキャメル社は「その道筋を作っていくのが我々の仕事」(豊島氏)と考えており、データ分析に基づいた施策作りと検証、さらに次の打ち手へと、データドリブン経営のサイクル構築を支援していく。

豊島氏は「システム・インテグレーターである当社は、具体的な解決策のソリューションやサービスを提案し、その導入支援まで伴走できる」と、同社ならではの強みを説明する。その価値について、キャメル社の関氏も「我々単独でやっていた時との大きな違いは、戦略を提案して終わりではないこと。実際に成果が出るところまで見届けられることに、やりがいを感じている」と語った。

左から)キャメルテクノロジー AI技術研究開発担当の鈴木航介氏 同最高戦略責任者(CSO)の関翔太郎氏

広告:日鉄ソリューションズ

対応サービス:NS Craft AI Factory

問い合わせ:問い合わせフォーム

記事:トラベルボイス企画部

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1