地域がオンラインで観光客を集客して宿泊施設に送客し、その収益を地域に還元。さらに、予約データを活用して地域のリピーターも育てる。そんな“エリアをOTA化する”取り組みが、地域の発案で実現した。システムを担うのは、宿泊施設向けに集客から宿泊予約管理まで一気通貫のソリューションを提供するトリプラだ。

オンライン販売に取り組むようになった事業者が、課題を突破して生み出した好事例といえる取り組み。地域が集客・販売力を持つと何ができるのか。地域が顧客管理をするメリットは?

2024年6月下旬、国際ツーリズムトレードショー(iTT)で開催した特別版「トラベルボイスLIVE」では、トリプラのビジネスデベロップメント部 グループ統括マネージャーである長門靖明氏が登壇。2025年2月に開始した福島市観光コンベンション協会(福島市DMO)との事業の成果を交えて、同スキームの概要を説明した。

軸は顧客管理、地域全体を1つのチェーンホテルのように

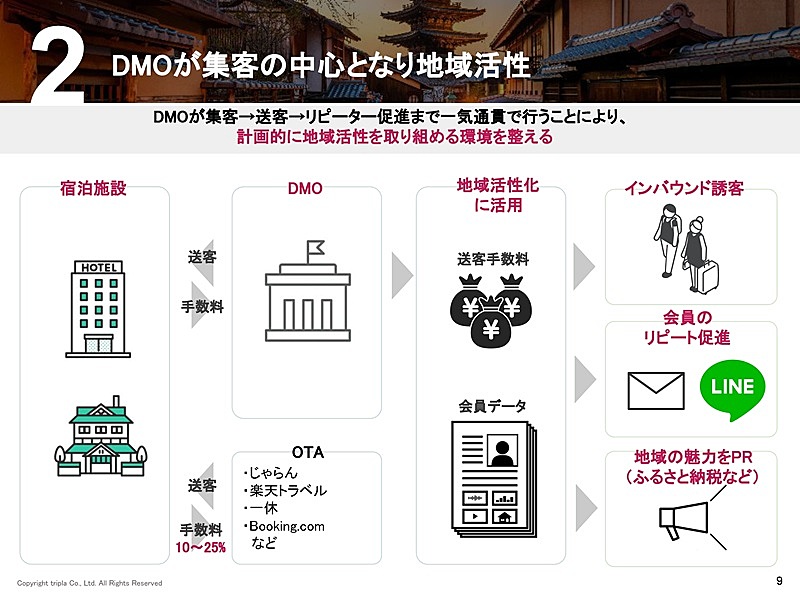

トリプラと福島市DMOが始めた「エリアOTA」は、地域観光を取りまとめるDMO(観光地域づくり法人)や観光協会がOTAの立ち位置となり、予約システムを整備して、地域内の宿泊施設に送客する仕組みだ。エリアOTAを介した予約手数料からの収益は、地域に還元する。長門氏は「地域の手元には、予約データも残る。これを新規客の誘致に活用し、再訪促進にいかす」と説明した。

きっかけは、福島市DMOに所属する宿泊施設からの要望だった。同施設では、トリプラの各種ソリューションを導入し、公式サイトからの直接販売を増加させた実績があったことから、トリプラに「DMOでも、予約機能を使える方法はないか」と相談したという。

福島市DMOでは、公式サイト「福島市観光ノート」での情報発信に力を入れている。サイトへの流入は多く、観光情報とともに宿泊施設の情報を調べる旅行者もいるが、「そこからの予約動線がない。各宿泊施設の公式サイトへ誘導するだけなので、DMOとしてマネタイズができない課題を感じていた」(長門氏)。さらに、同DMOはふるさと納税事業もおこなっており、保有する3000件超の顧客データを誘客に活用したいと考えていた。

そこで構想したのが、トリプラのシステムを使って「福島市観光ノート」に地域の宿泊施設を掲載し、その場で予約が取れる仕組みを構築すること。特に福島市DMOが重視したポイントは、CRM(顧客管理)だ。

「宿泊予約だけではなく、地域のファンとなる会員を育てることを軸としているのが特徴」と長門氏は強調した。トリプラは、これまで、同社のサービスを旅館やホテルなど宿泊施設と契約してきたが「この仕組みは地域全体に波及できるのがおもしろい。今まで以上に、販売手数料に悩む宿泊施設を助けることができると考えた」と、同社が開発に賛同した理由を説明した。

トリプラと福島市DMOが開発した“エリアOTA”のイメージ

トリプラと福島市DMOが開発した“エリアOTA”のイメージ

予約を取りこぼさない機能を充実

では、トリプラと福島市DMOが構築したエリアOTAの仕組みや機能は、具体的にどのようなものか。長門氏は「タビマエ」「タビナカ」「タビアト」の3つの段階に分けて説明した。

まず、タビマエで重視したのが、サイト閲覧者の離脱を防ぐこと。シンプルで使いやすい予約動線とし、プラン比較から予約情報の入力などが2クリック、30秒ほどで予約を完了できるようにした。インバウンドも意識し、8言語、34通貨に対応。国地域に応じて自動で切り替わるようにしたのも、「すぐに記載内容や料金がわからない場合、そこで離脱することが多い。それを防ぐのが目的」(長門氏)だ。

ユーザーが「福島市観光ノート」で宿泊予約をするメリットも用意した。同サイトに「会員価格」を設定し、通常価格の上に表示。価格の下段に、他OTAの販売価格を表示して価格比較を容易にした。これによって、「福島市観光ノート」で宿泊予約をしたほとんどのユーザーが会員登録をしたという。このデータは、次の集客に活かすことができる。

また、大手OTAに負けないポイントの魅力付けも意識した。電子マネーや人気のポイント、マイレージなど様々な交換先があるデジタルギフトサービス「デジコ」と連携し、ポイントを次回予約時の宿泊料金の一部に利用したり、その他サービスと交換できる機能を利用することも可能。

さらに、地域として予約の取りこぼしがないよう工夫した。希望の日程で、興味を持った宿に空きがない場合、同じ施設で予約可能な前後の日程や、希望する日に予約できる他施設を提案。長門氏は「エリア全体で予約を受けられる仕組みになっている。掲載している宿の空室を一覧できるようにしたので、ユーザーも検索しやすい」と説明した。

トリプラ ビジネスデベロップメント部 グループ統括マネージャーである長門靖明氏

タビナカ、タビアトにも接点

タビナカやタビアトで、旅行者と接点を持ちやすいこともメリットだ。

タビナカでは、8言語に対応したAIチャットボットが、地域に滞在中の旅行者の質問に回答。LINEとの連携機能も備え、旅行者は回答をウェブまたはLINEのどちらで受け取るか選ぶ。このとき、LINEを選択すると自動で友だち登録されるので、タビアトまで接点を継続することができる。

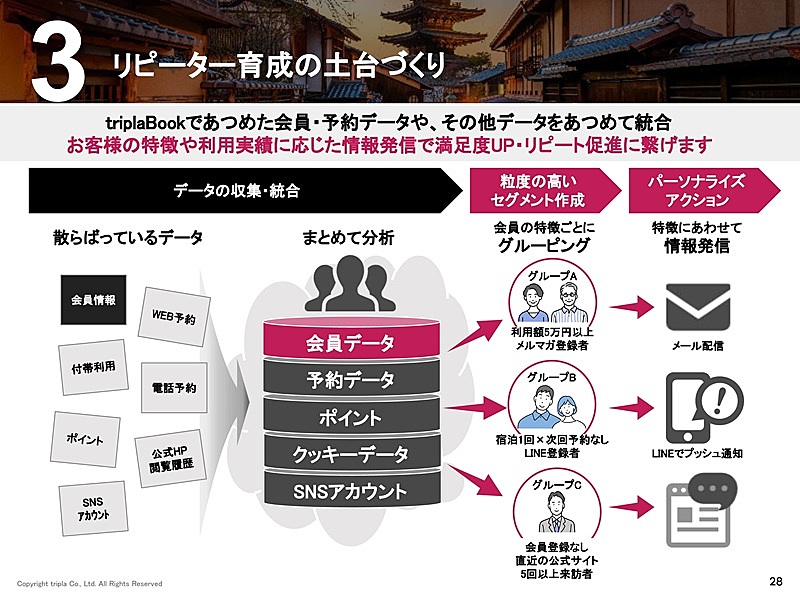

また、エリアOTAを介した会員情報や宿泊実績のデータを活用することで、タビアトのアプローチが可能だ。サイト訪問履歴など「取得できずに散在していたデータを一元管理し、トリプラの管理画面で分析できる」(長門氏)。

例えば、「過去に高単価で宿泊」「直近5回以上のサイト訪問者」など、様々な角度でグルーピングし、メールやLINEのプッシュ通知など、最適な内容、方法、タイミングでリーチが可能。ウェブサイト上のバナーやチャットボットの吹き出しの内容も、ユーザーの属性や行動に応じて変えることができる。

「1度設定すれば自動化できる。マーケティングの専任者を置けなくても、手間をかけずにマーケティングを回し、自動的にリピーターが育成されるようになる。様々な角度からアクションをすることで接点を増やせる」と長門氏は話した。

エリアOTAの軸となるのは、リピーター育成。その土台となるデータを一元管理・分析し、アクションを自動で回せる

エリアOTAの軸となるのは、リピーター育成。その土台となるデータを一元管理・分析し、アクションを自動で回せる

エリアOTAが機能する秘訣と福島市DMOでの実績

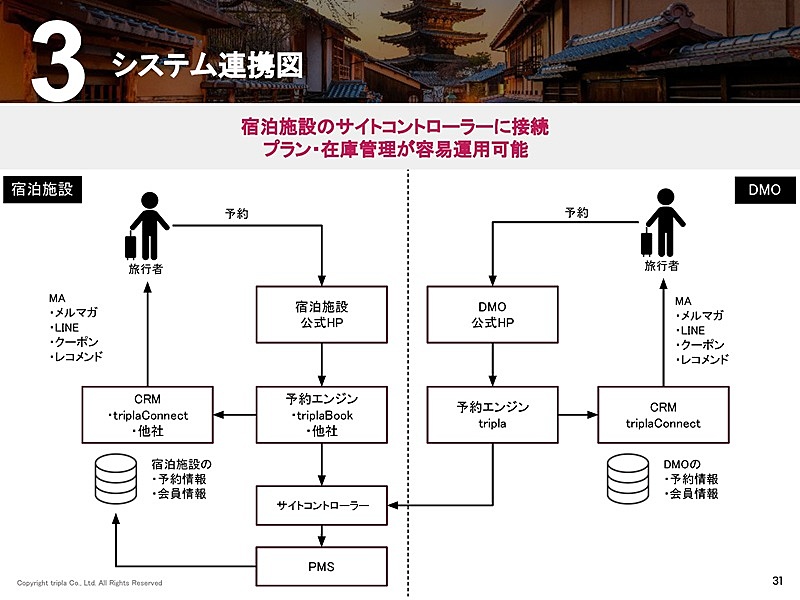

こうしたシステムを、宿泊施設の販売支援を基盤としたトリプラのソリューションで構築していることも、エリアOTAの機能を高めている。トリプラは、宿泊施設の客室在庫を一元管理する各種サイトコントローラーと連携しているため、宿泊施設はエリアOTAに客室を出しても、いつもの方法で客室在庫を一元管理することができる。

これまで、地域がOTA化する際には、宿泊施設の在庫管理が煩雑になる傾向があった。宿泊施設は、OTA各社や自社サイトに提供する客室在庫と一元管理ができない販路には、いつのまにか客室在庫を出さなくなることも珍しくはない。「そうなると、サイトのパワー、魅力が落ちてしまう」と長門氏。スキームを持続可能とするためには、宿泊施設とDMOの双方が、負担なく運営できることが大切だと話した。

一方、地域側は管理画面のダッシュボードで、エリア全体の予約状況や実績を一目で把握できる。「エリアとして集客状況がわかりやすい点も好評」と長門氏は話した。

トリプラのソリューションを使った“エリアOTA”のシステム連携(イメージ)。宿泊施設にとっては、連携先のOTAを増やした時と同じ感覚で参画が可能。サイトコントローラーと連携しているトリプラならでは2025年2月に始まった福島市DMOのエリアOTA。6月中旬までの約3カ月強で、予約件数は約70件、売り上げは約260万円、会員登録数は400名に達した。契約施設も、当初の7施設から20施設超に拡大。今年中にも30施設を超える見込みだ。

トリプラのソリューションを使った“エリアOTA”のシステム連携(イメージ)。宿泊施設にとっては、連携先のOTAを増やした時と同じ感覚で参画が可能。サイトコントローラーと連携しているトリプラならでは2025年2月に始まった福島市DMOのエリアOTA。6月中旬までの約3カ月強で、予約件数は約70件、売り上げは約260万円、会員登録数は400名に達した。契約施設も、当初の7施設から20施設超に拡大。今年中にも30施設を超える見込みだ。

また、契約する宿泊施設からは「地域をよく知っている予約客が多いので、案内がスムーズ」というフィードバックがあったという。地域の観光情報を発信するDMO経由の予約の特徴といえるだろう。

進行を務めたトラベルボイス代表の鶴本浩司は「今回、攻めているのは地域のOTAという考え方」と言及。「地域内の旅館やホテルが地域一体で集客し、受け入れることができるのが魅力」と総括した。

最後のQ&Aでは、参加者から「AI時代にOTAを始めるのは遅いのではないか?」という質問があった。長門氏は「既存のOTAを作ろうとしているのではない。エリアを盛り上げ、集客をし、その手数料をエリアで消費する“地産地消”の考え方が重要」と強調した。

広告:tripla(トリプラ)

対象サービス:tripla Book

記事:トラベルボイス企画部

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1