観光DXの専門チームを立ち上げ、地域課題に寄り添ったDX事業を展開するJTB。チーム立ち上げから約1年半、異業種との共創をとおしてさまざまなサービスを創出してきた。2025年10月には、デジタルイノベーションの総合展示会「CEATEC 2025(シーテック2025)」にも出展し、今年新たに手掛けた革新的な2つのソリューションを展示する予定だ。

そんなJTBが今、最も力を入れる取り組みを、ツーリズム事業本部エリアソリューション事業部観光DXチーム企画担当マネージャーの中村友哉氏に聞いた。

さまざまな交流をデジタルの力でスムーズに

JTBは、2024年2月にエリアソリューション事業部内に「観光DXチーム」を立ち上げ、地域に寄り添ったDX事業を展開している。人流、物流、金流、情報流など、さまざまな交流をデジタルの力でスムーズにし、その総量を増やしていく方針だ。

これに合わせて、観光DXチーム内の事業も、ソリューションごとに「流通プラットフォーム」「地域DX」「事業者DX」の3領域に再整理。流通プラットフォーム領域は、観光における流通量を増やすためのソリューション、地域DX領域は、地域の共創基盤や人材育成プログラムに特化。事業者DX領域では、主に地域の観光事業者を対象にした、新たなサービス開発へのチャレンジを進めている。

中村氏は、JTBの取り組む観光DX事業について、「観光客、観光事業者、自治体やDMOを含めた『三方よし』を目指す基本姿勢は、変わらない」と改めて強調。さらに、事業を推進していくためには、「さまざまな人たちに参加してもらう仲間づくりがとても重要」と話し、地域全体で観光DXを盛り上げていく機運づくりも重視する。

エリアソリューション事業部 観光DXチーム 企画担当マネージャー 中村友哉氏

エリアソリューション事業部 観光DXチーム 企画担当マネージャー 中村友哉氏

日立の技術との共創で実現、観光MaaSソリューション「tebu-Ride PASS」

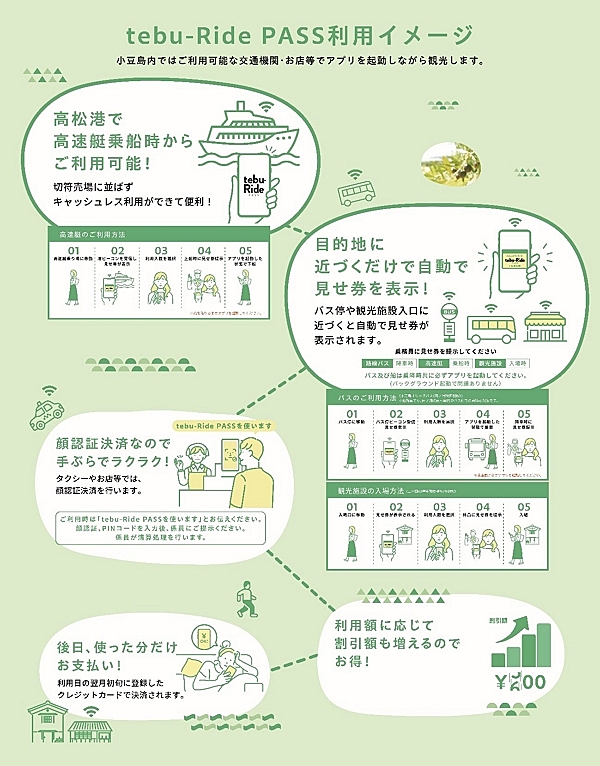

地域における観光DXでは、「スマートトラベル」の構想を進めており、パートナー企業との共創で地域に必要なサービスを開発している。その一つに、2025年8月1日から香川県小豆島で実証事業を開始した、デジタルチケット「tebu-Ride PASS(テブライドパス)」がある。この新たなチャレンジは、JTBが長年にわたって積み上げてきた地域ネットワークと、日立のデジタルチケットの技術が掛け合わされて実現したものだ。

「tebu-Ride PASS」は、デジタルチケットによる新しい周遊企画券で、異なる交通機関や事業者をひとつのチケットでつなぐ。MaaSの仕組みで、利用者はスマホ一つで地域の交通機関や施設にスムーズに乗車・入場することが可能になる。

具体的には、バスやフェリーなど、定額料金の交通機関では、乗降時にスマホが自動でビーコン(無線装置)を受信し、実際の移動区間に応じた金額を自動で算出。乗客は、スマホアプリ上で表示される見せ券(チケット)を提示するだけで乗車ができる。観光施設でも、事前登録した顔認証、または見せ券(チケット)のみでの入場を可能にした。さらに、利用者ごとに決済額が異なるおみやげ店や飲食店、タクシーなどでも、顔認証とPINコード入力のみで決済完了とスムーズだ。

「1つのサービスの中で、ビーコンによる認証と顔認証の両方が利用できるのも革新的なところ。これによって、地域で提供されるあらゆるサービス形態に、柔軟に対応することが可能となる」(中村氏)。

現在は、交通機関などではスマホでチケットを提示する必要があるが、ビーコンの設置状況や現場スタッフ、ユーザーへの周知が進めば、将来的には「スマホをカバンに入れたままでも乗車・入場できる、本当の意味での『手ぶら』が実現していく」(中村氏)と展望する。

「tebu-Ride PASS」の根幹技術の一つには、日立が開発する「公開型生体認証基盤(PBI)」の技術がある。生体情報を復元できないデータに変換する技術で、これにより強固なセキュリティを実現することができる。

「tebu-Ride PASS」の利用イメージ図

「tebu-Ride PASS」の利用イメージ図

「事後決済」という新たな領域も実証

「tebu-Ride PASS」の革新的な点のひとつが、すべて「事後決済」であることだ。観光関連サービスにおいて、タビナカの事後決済の導入は大きなチャレンジであり、実験となる。

事後決済のメリットはどんなことだろうか。たとえば、複数の観光施設や交通機関を組み合わせたセットプランを販売している場合、利用者は事前に複数の組み合わせから最適なプランを検討し、選択する必要がある。一方、事後決済であれば、実際の利用内容を踏まえ、最適なセットプランの料金を適用することが可能となる。利用者にとって、わかりやすく安心でき、事業者にとっても生産性の向上につながる。

人手不足のなか、地域の事業者の中には、チケット販売窓口などの対応に課題を抱えるケースも多い。チケット売り場が混雑し、待ち時間が長くなれば、利用者の満足度にも影響する。その点、事後決済であれば、窓口対応が大幅に省力化できる。

小豆島では、実証開始から1ヶ月で約200人が利用。中村氏自身も利用し、「この仕組みが当たり前の世界になれば、周遊が格段にスムーズになることを実感した」という。実証は、交通事業者3社、観光施設6社でスタートし、実証開始後にすでに事業者2社が新たに参画した。

「tebu-Ride PASSは、利用者にも地域にもメリットをもたらす『三方よし』の仕組み」と、中村氏は自信を示す。JTBとしては、小豆島での実証をもとに、この仕組みを他の地域に横展開していく計画だ。

飲食店やおみやげ店でも顔認証で決済が完了

飲食店やおみやげ店でも顔認証で決済が完了

画期的な「物流配送マッチング」による手荷物当日配送サービス

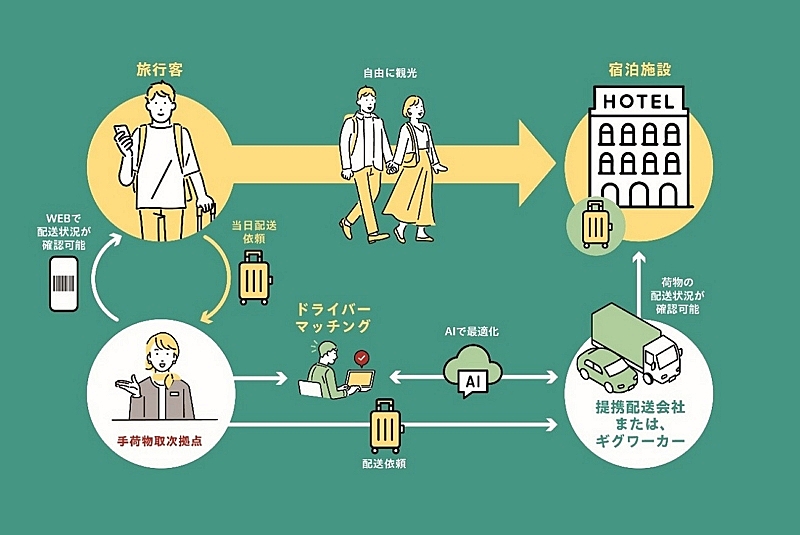

JTBが手掛けるもうひとつの注目の取り組みは、「物流配送マッチング」による手荷物当日配送サービス「Baggage GO(バゲージゴー)」だ。同社がタクシーアプリGOの子会社「MOMOA(モモエース)」と開発したサービスで、2025年10月から提供を開始する。

サービスの内容は、手荷物を運んで欲しいユーザーと、配送ドライバーをオンライン上でマッチングし、リクエストを受けた配送ドライバーが手荷物を運ぶというもの。

これまでも、オーバーツーリズム対策や混雑緩和を目的とした手荷物配送サービスはあった。しかし従来のサービスでは、チャーター車両が決まった時間に一定のルート上を配送するものが主流であり、受付時間や配送場所が限定されるという課題があった。

本サービスでは、開始当初は観光案内所や空港などに一時的な集荷場所を設置し、一定数の荷物を集めて配送ドライバーが輸送を実施する。将来的には完全なシェアリングサービスとして、個人ユーザーと配送ドライバーとのマッチング配送を目指している。今後、専用アプリの開発も進めていく予定だ。

「Baggage GO」のイメージ図

「Baggage GO」のイメージ図

「物流配送マッチング」による手荷物当日配送サービスの展開は、地域ドライバーへの副業機会の創出にもつながる。物流業界における働き方改革、いわゆる2024年問題によってドライバーの労働時間が減少するなか、働く機会を求めるドライバーも多い。中村氏によると、「Baggage GO」の登録ドライバーは、すでにサービス展開が可能な人数が集まっているという。

本格運用に向けて、10月からは金沢で実証事業をスタート。今年度中には、沖縄県でも実証事業を予定している。

中村氏は「エリア開発と観光DXの両面から推進していくなかで、公共交通機関での観光客の大型手荷物に関する課題を解決して欲しい、という声は多かった」と話す。将来的には、旅行者の手荷物だけでなく、「ゴルフ、スキー、自転車などの配送ニーズにも応えられる」と期待を示した。

CEATEC 2025で新たな共創機会を

JTBは、2025年10月14日〜17日に幕張メッセで開催されるデジタルイノベーションの総合展示会「CEATEC 2025(シーテック2025)」に出展する。CEATECは、業界・業種の垣根を越えて、イノベーティブな企業・団体が集い、新たな共創が生まれる場所として知られる大型イベントだ。

「観光DXチームが創るサービスの大半が共創によるもの。新しい技術や他企業の考え方に触れるのは、新たな創造に向けた良い機会」と中村氏。実際に、昨年のCEATECでの出会いをきっかけに現在開発が進んでいるサービスもある。

今年のJTBブースでは、小豆島で実証実験中の「tebu-Ride PASS」を疑似体験できる仕掛けを設けるほか、「Baggage GO」については、世の中に向けた初めてのお披露目の場となる。中村氏は、「JTBが考える『三方よし』の観光DXの世界観を感じてもらえる展示内容になる。ぜひ気軽に足を運んでみてほしい」と話し、新たな共創の可能性に期待感を示した。

CEATEC 2025出展イメージパース

CEATEC 2025出展イメージパース

広告:JTB

お問い合わせ:JTB 企業・団体向けサービスの新規問い合わせフォーム

記事:トラベルボイス企画部

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1