日本観光振興協会の最明仁です。

海外で日本食の存在感が高まり、農林水産物やコンテンツ産業の輸出も拡大しています。今回は、訪日客の増加にともない、日本の食や文化がインバウンドを通じて海外へ広がる動きが加速し、観光がまるで「ショールーム」のように機能し、帰国後の購買にもつながっている状況を踏まえ、インバウンド6000万時代に向けた私の意見を述べたいと思います。

インバウンド増加と海外の日本食レストラン数の相関

先日、当協会の理事(中国地域統括)でオタフクホールディングス会長の佐々木茂喜氏が興味深く示唆に富んだ講演をおこないました。

同社は、お好み焼きソースの販売や鉄板、粉ものメニューの普及を中心に、積極的に海外事業を展開していることで知られています。その背景には、海外における日本食レストラン数の大幅な増加があります。農林水産省輸出・国際局によると海外における日本食レストランは2023年時点で約18万7000店となり、2019年(約15万6000店)比で約2割増加しています。「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録された2013年当時は5万5000店であり、この10年間で約3倍となりました。

オタフクソースでは、製品を単に輸出するだけでなく、海外支店などを通じて地域に根ざした事業活動を展開しています。例えば、レストランや小売店へのアプローチ、試食販売やイベントなどへの積極的な参加により、ユーザーとのコミュニケーションの機会を増やして、お好み焼きソースや鉄板、粉ものメニューを知ってもらう努力をおこなっています。将来的には、プライベートブランド商品の開発依頼への対応や、日本以上に環境保全に対する基準が高い地域(例えば欧州)で、包装資材などに関するノウハウを学び、日本国内にも展開することを検討しているそうです。

また、駐在員を配置することで、輸入規制や法規改正など進出先のルールに関する情報が得やすくなり、迅速な対応が可能となります。加えて、万が一のトラブルが発生した場合にも三現主義を徹底するとしています。

今後、海外における日本食レストランの数は、一時的なブームにとどまらず、さらに増えていくことが期待されます。オタフクソースをはじめ日本の食品メーカーが農水省やJETROなど関係機関と官民一体となって日本食、和食文化の普及を地道に進めた結果だと言えるでしょう。佐々木氏は、2013年が訪日旅行者数で初めて1000万人を達成した年だということに着目していました。

訪日時の体験が「ショールーム的役割」に

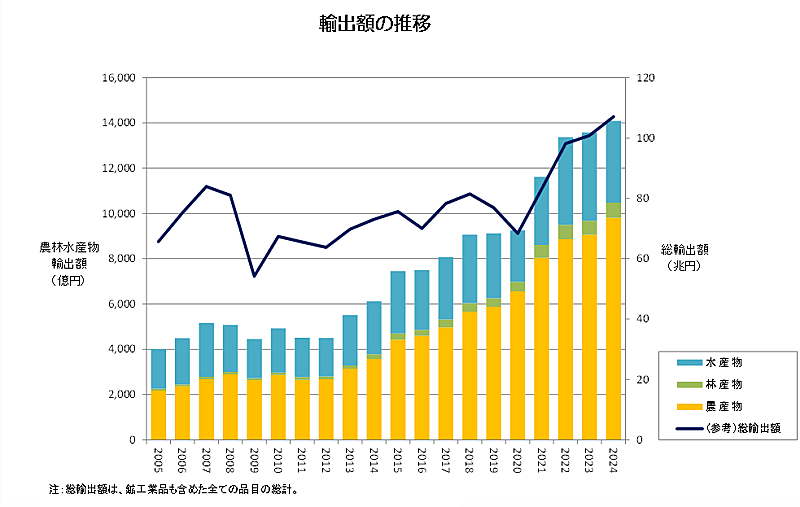

実際、2013年頃を境に日本食レストラン数だけでなく、多くの農林水産物や食品が輸出拡大に転じています。我が国の農林水産物・食品の輸出額は2012年に約4500億円でした。2023年8月以降の中国・香港による日本産水産物等の輸入禁止措置で2024年の両地域向け輸出は大きく減少したものの、ホタテ等の輸出先の転換・多角化が進んできた結果、輸出額全体では12年連続で増加を維持。2024年には1.5兆円を超えました。例えば、コメは2013年から10年間で輸出量が10倍、緑茶は2014年から約5倍、味噌は2013年から9年間で2倍、日本酒は2012年から10年間で約4倍に伸びています。

年間4000万人時代を目前に、外国人旅行者の食関連消費額も2.3兆円となりました。こうしたインバウンドの訪日動機の第1位は「日本食を食べること」であり、日本の食の魅力を海外に発信する好機になっています。

出所:農水省「農林水産物輸出入概況2024年」よりさらにゲーム、アニメ、マンガ、実写(映画・ドラマ)、音楽、ライブエンタメといったコンテンツ産業の海外輸出も大きく伸びています。やや古い統計ですが、2022年で4.7兆円、10年で約3倍増え、鉄鋼産業に匹敵、半導体産業に次ぐ輸出産業に成長しました。ファッション・ビューティーのうち化粧品も2013年から7年で7倍の輸出額となっています。そのほか、温水洗浄便器の輸出額も伸びていると聞きます。

出所:農水省「農林水産物輸出入概況2024年」よりさらにゲーム、アニメ、マンガ、実写(映画・ドラマ)、音楽、ライブエンタメといったコンテンツ産業の海外輸出も大きく伸びています。やや古い統計ですが、2022年で4.7兆円、10年で約3倍増え、鉄鋼産業に匹敵、半導体産業に次ぐ輸出産業に成長しました。ファッション・ビューティーのうち化粧品も2013年から7年で7倍の輸出額となっています。そのほか、温水洗浄便器の輸出額も伸びていると聞きます。

佐々木氏は訪日外国人旅行者数が初めて1000万人を超えた2013年を境に、観光と相関性の高い商品、コンテンツがインバウンドの成長とともに大きく輸出額を伸ばしていると指摘しました。訪日をきっかけに、体験した価値が帰国後も日本の商品を買い求める需要となっており、インバウンドが「ショールーム的役割」を担っていると述べました。この先もその傾向は強まるのだとみられます。

そして、その価値をさらに高めるためには旅行者へ日本滞在中の快適な環境の提供が不可欠です。具体的には、公共交通、道路、上下水道、安定して環境に優しい電力、物流、通信、防災、防犯、医療など生活インフラのハード・ソフト両面の充実が必要であり、安全性・信頼性・正確性・心地よさを備えた文化・風習・生活様式について観光を通じて五感で体験してもらうことが、新たなビジネスチャンスになると論じました。

今、課題となっている旅行需要の分散化、平準化にも食関連消費やクールコンテンツの掘り起こしを地方に重きを置くことによって解決への答えを導き出すことができるかもしれません。

6000万人時代に向けて、幅広い産業の視点を取り込め

私が日本政府観光局(JNTO)シドニー事務所に勤務していた1991~94年の訪日外国人旅行者数は約350万人で、むしろ減少傾向でした。その後、サッカーのW杯などを経て増加傾向となりましたが、リーマンショックや不景気、東日本大震災もあり2008年から5年間は1000万人手前で足踏みしていました。当時、JR東日本で観光戦略室長を務めていた私は、「夢の」1000万人達成時に街の風景がどう変わるのか、漠然とイメージするばかりでした。インバウンドが増えることで日本国内での飲食やお土産品の消費が増えるということは想定していましたが、輸出との強い相関関係にあることに驚いています。

現在、「第5次観光立国推進基本計画(2026~2030年)」の審議が交通政策審議会観光分科会などでおこなわれています。先日、主な観光関係団体とともにヒアリングを受けました。当協会からは盛況なインバウンドに対して伸び悩む日本人の海外、国内旅行を盛り立て、双方向バランスの良い旅行市場の拡大を図ること、改正DMO登録要件の定着、人材、観光財源の確保、リファンド方式になる外国人旅行者向け免税制度の堅持、AI、DXの貪欲な取り込み、ルールの逸脱、違法な行為を厳しく取り締まりを行うべきなど意見してきました。

他団体、企業のコメントもそれぞれ業界の抱える課題を解決し、観光産業の発展を目指す意気込みが示されました。観光は、経済効果が高く、波及する分野が幅広い産業です。ところが、観光振興の議論は交通・宿泊など業界団体が中心で、顔ぶれも固定化しています。限られた分野の関係者の中だけで議論していては、到来する「6000万人時代」にしっかり対応できるか疑問です。

次回のコラムでは、観光と他産業政策の関係強化に関する私の意見、農林水産業や地場産業を観光で盛り立てる取り組む事例を紹介します。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】