日本観光振興協会 最明仁です。

今回は、前回に引き続きスチュワードシップにDMOはどう取り組むべきか、また、サステナブルツーリズムの国際標準設定・管理団体「GSTC」でのスチュワードシップ(Stewardship)の考え方など述べてみたいと思います。※写真:京都で開催されたDMOサミット2025の様子(筆者撮影)

観光、DMOの文脈でのスチュワードシップとは、観光地(地域資源・文化・住民の暮らし)を、責任を持って運営し、目先の利益ではなく地域の幸福や持続可能性を第一に考える経営姿勢です。世界では、この考え方で観光地を責任と誇りをもってマネジメントをしていくことがDMOの役割だという声が大きくなっています。

国際的標準を管理する「GSTC」と、日本の基準

GSTC(グローバル・サステナブル・ツーリズム・カウンシル)は、持続可能な観光に関する国際的な標準(GSTCクライテリア)の設定・管理と、認証機関に対する認定、持続可能な観光に取り組む人材の育成などを行う非営利団体です。

GSTCクライテリアは、以下の4つの柱から構成されています。

- 持続可能なマネジメント

- 社会経済のサステナビリティ

- 文化的サステナビリティ

- 環境のサステナビリティ

さらに、地域を管理するDMOや自治体などを対象とする地域向け「GSTC Destination Criteria」と、ホテルなど宿泊施設とツアーオペレーター・旅行代理店向け「GSTC Industry Criteria for Hotels & Tour Operators」、MICE関連施設向け「GSTC MICE Criteria for Venues, Event Organizers, and Events & Exhibitions」の3つがあります。

GSTCの認定(Accreditation)を受けた第三者認証機関(GSTC-Accredited Certification Bodies)、例えばアースチェックやグリーンデスティネーションなどは、GSTCが定めた評価標準に基づき、ホテル、宿泊施設、ツアーオペレーター、観光地域、MICE事業者などを認証することになっています。

また、各国・地域や業種などの基準や内部統制システムがGSTC標準に準拠していれば承認(Recognition)をおこなうこともあり、日本における「日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)」はGSTCの承認を受けた基準となっています。4つの柱はGSTCと共通で、日本独自の事情をふまえた項目が含まれています。

JSTS-Dを活用する効果として、客観的な自己評価や、持続可能な観光への取組を発信する根拠となること、関係者での共通の議論の土台となることが期待されています。

世界の潮流と日本の地域が考えるべきこと

さて、GSTCと非営利研究政策提言団体Center for Responsible Travel (CREST)、Destination Stewardship Center (DS)は、共同で2020年から四半期ごとにデスティネーション・スチュワードシップ・レポート(Destination Stewardship Report)を発行しています。コロナ禍後、世界の観光地域の自然環境、住民の生活、社会経済、文化資源などを適切に保護、管理し、改善することを目的に国、自治体、NPOなどの市民団体、DMO、観光関連企業などの実践的な情報や好事例を解説も交えて提供しています。私もいくつかの記事を読んでみましたが、わかりやすく、参考になる情報が多くありました。

世界旅行ツーリズム協議会(WTTC)が発行した人気観光地における観光マネジメントに関する報告書「観光客の過剰集中の管理(Managing Destination Overcrowding)」でも、従来のような観光需要創出を中心とした拡大路線から適切な管理を通して地域社会と観光との共生を目指すべきと訴えています。今や世界の観光産業の潮流はスチュワードシップ重視になったといっても過言ではないでしょう。

一方、日本では京都(の一部)や鎌倉といった地域の受け入れ容量を大きく上回る観光客が訪れ、いわゆるオーバーツーリズム問題が起きている地域もあれば、いまだに観光による経済波及効果が少ない地域もあり、スチュワードシップに対する考え方、認知度、実践度には地域間・業種間で大きなばらつきがあります。

たとえ今は観光客が少なく、短期的には来訪者数増を目論む地域であっても、今後、世界から選ばれる地域となるためには国際標準を意識した持続可能な観光地域経営、特に地域住民に寄り添った取り組みに重きを置くべきです。

世界で注目すべき事例

ここで世界と日本でGSTCクリテリアを導入している事例をいくつか紹介したいと思います。全体的には、先進国や高級志向の宿泊施設、DMOなどで導入が進んでいるものの、全体としては限定的です。また、一般旅行者への周知も道半ばといったところです。国レベルでは欧州、韓国、シンガポール、台湾での採用が加速しています。

私が考える海外の先進的なGSTC認証組織は、公的機関(観光局)が主導して国家規模で取り組んでいるシンガポール政府観光局(Singapore Tourism Board)です。2021年、国全体として初めてGSTC Destination Criteriaに準拠した評価と政策導入を開始。「Singapore Green Plan 2030」の一環で、観光産業全体における持続可能性を推進しています。主要ホテル・観光施設に対してGSTC認証取得を奨励・支援しています。

シンガポール政府観光局の認証は、個別施設のみならず、「目的地(Destination)単位」でも取り組んでいます。シンガポール航空やマリーナベイ・サンズなどの大手観光関連企業も巻き込む形になっています。もともと政府による管理経済の色合いが濃く、政府が強い権限、強制力を持ったシンガポールだからこそできるのかもしれませんが、わが国でも参考にすべき部分も多いと思います。

その他、注目すべき国、地域、企業等(GSTC認証を取得・推進)として以下があげられます。

- Six Senses Hotels & Resorts:高級リゾートブランドで、すべての施設でGSTCに準拠したサステナブル運営をめざしています。

- 台湾観光局:国だけでなく、地方自治体レベルでGSTC Destination認証の取得(例:澎湖諸島)を推奨しています。

- 韓国観光公社(KTO):国家戦略としてGSTC認証の普及を促進しています。済州島などが対象です。

- スロベニア(リュブリャナなど):欧州でもっともGSTC準拠が進んだ国のひとつです。都市単位での成功事例が多数あります。

日本のDMOの取り組みは?

日本の先駆的DMOとして知られる下呂温泉観光協会を紹介したいと思います。

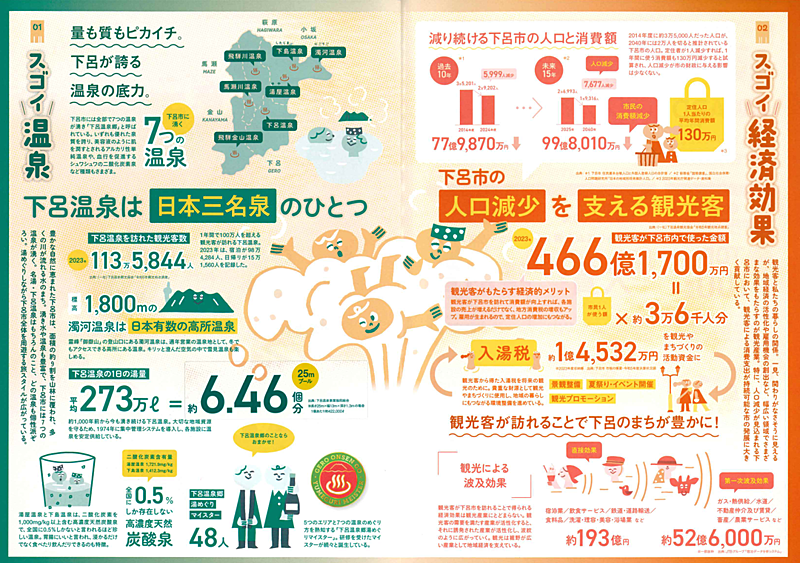

グリーンデスティネーションから2022年「世界の持続可能な観光地トップ100選」に選出され、GSTC標準の認定を受けました。先ごろ地元の下呂市民向けに観光が市内経済に与える影響や、観光にまつわるデータを小中学生にもわかるような形にまとめた冊子「ここがスゴイよ 下呂温泉郷」を発行しました。下呂DMOでは今年度からの5か年計画「観光地経営戦略」に掲げたほか、さまざまな取り組みを通して地域住民の観光への理解、知識の向上、参画を進め、住民と観光客双方の満足度向上を目指しています。スチュワードシップに取り組む模範的なDMOになることが期待されます。

下呂DMOが作成した住民向けリーフレット

下呂DMOが作成した住民向けリーフレット

2回にわたりスチュワードシップに重きを置いた観光地域経営の必要性について述べてきました。2030年にインバウンド6000万人をめざす我が国にとって、観光客を受け入れる住民の理解、共感を得るためにも、今後5年間、意識して取り組まなければならない課題です。さらに、GSTCをはじめとする国際標準については海外で策定されたものを受け入れるだけでなく、日本がそのルールづくりにも参画し、認証機関の設置など国際的な役割を果たし、リードしなければならないでしょう。GSTC標準を日本独自の「色」に染めるくらいの意気込みでありたいものです。この話題は、また機会にあらためてお話ししたいと思います。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】