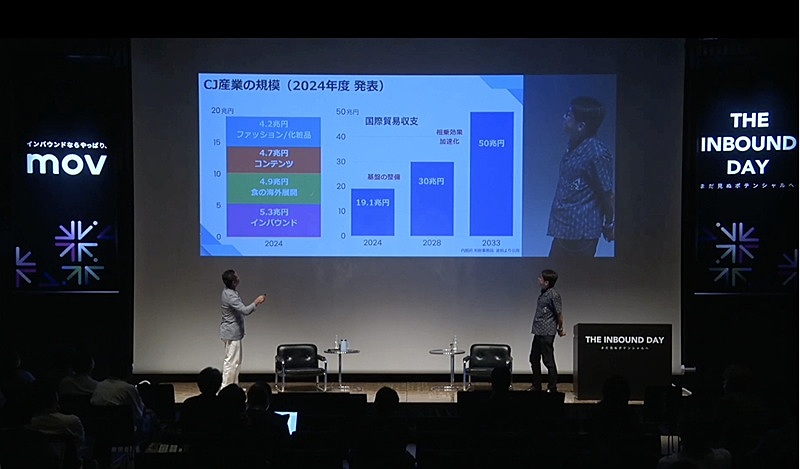

先ごろ開催された「THE INBOUND DAY 2025 ―まだ見ぬポテンシャルへ―」では、日本のクールジャパン(CJ)戦略における日本文化の価値や、インバウンドの未来をめぐるセッション「IPトランスフォーメーション:外需50兆円市場化への道」がおこなわれた。

同セッションは、内閣府クールジャパン・プロデューサーの渡邉賢一氏が解説を担当し、コミュニティデザイナー・東京都立大学客員教授の陳内裕樹氏が進行。両氏はクールジャパン戦略の経済効果に加え、精神性や「意味のデザイン」をかけ合わせたインバウンド成長モデルを提言した。

2025年は市場規模27兆円超の見通し

渡邉氏は冒頭、日本の国際的ブランドスコアが上昇し、アニメ・ゲームなどのコンテンツ、食、ファッション・化粧品、インバウンドを柱としたクールジャパン産業の市場規模が2025年で27兆円(前年比41.9%増)に達する見通しであり、政府は2033年には50兆円に拡大することを目標に掲げていることを紹介した。これは自動車産業(63兆円)に迫る規模であり、インバウンド市場も8兆円と、半導体産業(7兆円)を上回る。なかでも、マンガ、ゲーム、キャラクターなどの知的財産(IP)を活用して商品化、ライセンス供与などで収益を上げるIPビジネスの利益率は52.6%と高い。アニメ「ポケモン」のIP累計売上は22兆円で、「ミッキーマウス」の約2倍、世界トップになったという。

セッションでは、主にIPと地方創生について主に議論。渡邉氏はIPを「日本の創造的な活動のうち財産となるもの」と定義し、地方創生の観点からもIP活用は極めて重要だと指摘した。たとえば、「進撃の巨人 in HITAミュージアム」(大分県日田市)は3年間で55億円・30万人超を動員し、そのうち4割が外国人だという。国は、全国に「コンテンツ地方創生拠点」を設置して市場創出を目指している。

また、地域がクリエイティブ企業と連携し、海外発信力やファンダム経済圏を形成し、IP型インバウンドを創出することが不可欠とも指摘。こうした動きを推進するには「国際ビジネス開発」「デジタル化」「官民協働」「法務」「人材育成」「マーケティング」「ブランディング」の機能の整備が必要だが、日本の企業の99%を占める中小企業には負担が重い。そのため、国や自治体による支援や大企業との連携、スタートアップの育成が重要だとした。

「文化資源を新たな経済モデルに」と渡邉氏

「文化資源を新たな経済モデルに」と渡邉氏

自ら知的財産を生み出すことが重要

渡邉氏は「オフェンスIP」、つまり自らIPを創出・所有する戦略の重要性も強調。従来の他者IP依存の「ディフェンス型」から、地域や企業が自ら物語や体験を資産化する「オフェンス型」への転換することの必要性を説いた。また、観光産業も、「エクスペリエンスコレクター」となって、地域資源の魅力的な体験をいかに発掘し伝えるかが問われていると語った。

この分野で注目されるのは「録食(食の記録・再現)」「空演権(空間の表現権)」「肖声権」「肖動権」など新領域のIPだ。ソニーが推進する調理再現技術のような食文化のデジタル保存による“味”のIP化、夜間ドローンショーによって空を利活用した宿泊促進、町の形や伝統工芸の型、身体データまでもアセット化され、権利ビジネスとして拡大しつつあるという。

渡邉氏は「インバウンドが6000万人に達したとき、その先へと伸ばすには単価向上しかなくなる。地球人口100億人を想定すると、“訪れてもらう以外”の新たな稼ぎ方が必要になる」と述べ、陳内氏も「タビマエ・タビアトの消費、ライフタイムにわたる日本ファン化戦略が今後の課題だ」と指摘した。

「誘客だけでなく、デジタルや権利取引による収益化を」と陳内氏

「誘客だけでなく、デジタルや権利取引による収益化を」と陳内氏

文化の「意味」が価値を生む時代

また、日本文化の精神性とIPの可能性について、「経済活動にとどまらない日本文化の精神性」の力を強調した。「カミ」や「カムイ」といった伝統的価値観は、世界からは宗教上の神というより、“自然とともに生きるライフスタイル”として評価を集めているという。欧米を中心に「Spiritual but not religious(SBNR=宗教的ではない精神性)」を重視する層が増え、SBNRの人々は旅に変化や自己発見を求めているとの傾向も示された。また、訪日客に選ばれるための価値指標として「ウェルビーイング」「サステナブル」「トランスフォーマティブ」「オーセンティック」(WESTA)の4つに対応できているかが鍵だと説明した。

欧米諸国にとって文脈の説明がないと理解しにくい日本の文化を伝えていくためには、創作の力や意味をデザインすることが大事になる。単なる情報提供にとどまらず、ここに来る意味は何なのか、これを食べる意味は何なのか、どんな背景があるのかといった、ストーリーや文脈と物語(ナラティビズム)による共感の発信が一層重要であると強調した。

「平和体験」を提供する観光大国へ

最後にふれたのは、平和を築くコンテンツや知的財産が持つインバウンド価値だ。渡邉氏は、日本の平和を象徴するアニメや映画、音楽などが根底に持つ共感・思いやり・命の尊重・自然との共生といった「平和体験」が、訪日客の心をとらえていると指摘。アニメ「火垂るの墓」「はだしのゲン」「上を向いて歩こう」など、平和をテーマにした日本のコンテンツは人口100万人あたり152.4件と世界最多。「日本に来ると心が落ち着く、舞台となった町に行きたくなるという“共鳴力”が大きな魅力」と語った。

観光従事者は「地域の食や人、日常にある幸せの要素を伝える、平和をつくるプロデューサー」でもあり、その数が増えるほどインバウンド産業はさらに拡大する。「スペック紹介型から、“心が動かされる意味や物語”を地域が発信することが不可欠」と両氏は結論づけ、陳内氏が「実際に取り組むためにはノウハウ支援が必須。そのために支援機能の拡充と産官学の体制強化が求められる」とまとめた。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】