外資系ホテルブランド比較の続編として、今回はヒルトン、IHG(インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ)、ハイアットという3大グループについて、それぞれのブランド構成や特徴を整理します。そして後段では、マリオットとアコーを加えた5社を横断的に比較してみようと思います。

ヒルトンは伝統と革新の24ブランド戦略

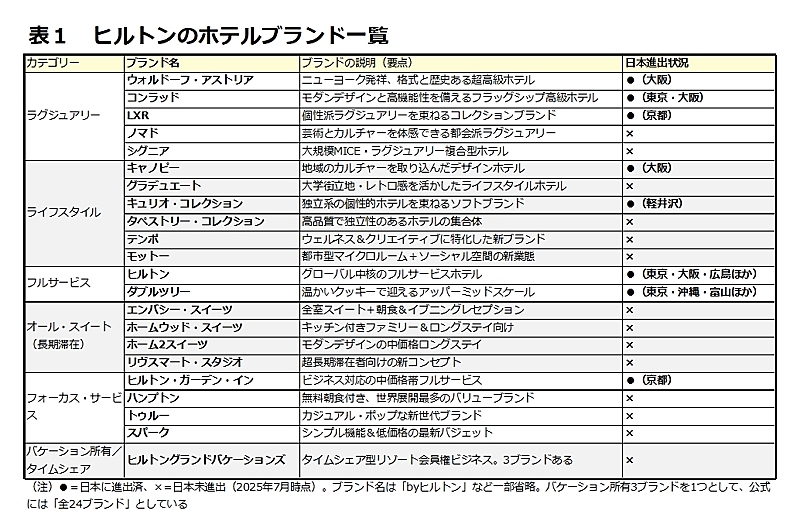

ヒルトンは、コンラッドやウォルドーフ・アストリアといったラグジュアリーの象徴から、トゥルー・バイ・ヒルトンのようなエコノミー志向のブランドまで、幅広い層に対応する24ブランドを展開しています。

ヒルトングループのブランド:(出所)会社ホームページより

ヒルトングループのブランド:(出所)会社ホームページより

ブランド数ではマリオットやアコーに及びませんが、グローバルでの認知度と安定性では屈指の存在です。ロイヤルティプログラム「ヒルトン・オナーズ」の加入者数も最大手のマリオットに近い水準にあり、事業規模の不利をカバーしています。

(出所)会社ホームページ等より筆者作成ユニークなブランドとしては「トゥルー・バイ・ヒルトン」が挙げられます。2016年にスタートしたこのブランドは、鮮やかな配色やロビーのゲームエリア、簡素ですが機能的な客室構成など、「ミレニアル世代向け」として開発されたエコノミー寄りの新興ブランドです。ヒルトンの中でも異色の存在ですが、開発コストが抑えられる点と、ブランド認知の高さを背景に、北米を中心に急速に拡大中です(日本は未進出)。

(出所)会社ホームページ等より筆者作成ユニークなブランドとしては「トゥルー・バイ・ヒルトン」が挙げられます。2016年にスタートしたこのブランドは、鮮やかな配色やロビーのゲームエリア、簡素ですが機能的な客室構成など、「ミレニアル世代向け」として開発されたエコノミー寄りの新興ブランドです。ヒルトンの中でも異色の存在ですが、開発コストが抑えられる点と、ブランド認知の高さを背景に、北米を中心に急速に拡大中です(日本は未進出)。

また「テンポ・バイ・ヒルトン」は、「マインドフルネス志向の中価格帯ホテル」として、健康・ウェルネスを軸にしたライフスタイル型の新提案ブランドです。専用のパワーナップ(昼寝)対応ソファや、運動ができるワークアウトゾーンを備え、ビジネスパーソンや若年層女性の需要を狙った設計が特徴的です(日本未進出)。

ヒルトンの強みは、ロイヤルティプログラム「ヒルトン・オナーズ」による囲い込みと、マネジメント契約を基軸とした資産の軽い(アセットライト)経営です。とりわけ日本では、コンラッド東京やヒルトン大阪といったフラッグシップに加え、ダブルツリーやヒルトン・ガーデン・インなど中価格帯の展開が進んでおり、都市部・観光地双方に幅広く進出しています。

IHGは中価格帯に強みを持つ多国籍プレイヤー

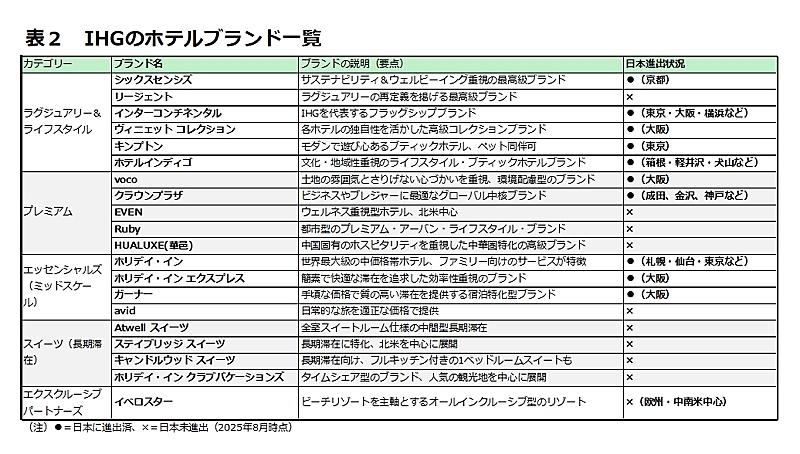

IHGは、全20ブランドを擁する多国籍ホテルグループで、「インターコンチネンタル」「クラウンプラザ」など日本でも広く知られた名称を多く抱えています。一方で、「VOCO(ヴォコ)」や「アトウェル・スイーツ」など比較的新しいブランドも投入し、ポートフォリオのリニューアルを進めています。

IHGグループのブランド:(出所)会社ホームページより

IHGグループのブランド:(出所)会社ホームページより

(出所)会社ホームページより筆者作成IHGは中価格帯の「ホリデイ・イン」や「ホリデイ・イン・エクスプレス」が全体の基幹を支えており、地域密着型の展開力に強みがあります。また、ラグジュアリーの最上位ブランドとしては「リージェント」や「シックスセンシズ」があり、ここ数年でアジアへの展開も活発化しています。

(出所)会社ホームページより筆者作成IHGは中価格帯の「ホリデイ・イン」や「ホリデイ・イン・エクスプレス」が全体の基幹を支えており、地域密着型の展開力に強みがあります。また、ラグジュアリーの最上位ブランドとしては「リージェント」や「シックスセンシズ」があり、ここ数年でアジアへの展開も活発化しています。

日本でもインターコンチネンタルを中心に根強い支持があり、ANAとの提携もあり、北海道から九州までまんべんなく展開しています。

IHGで異彩を放つのが「VOCO(ヴォコ)」です。2018年にローンチされた比較的新しいブランドで、既存のホテル建物をリブランドしてVOCO化する柔軟なモデルが特徴です。「新築しなくても“ちょっとおしゃれ”なIHGになる」という発想が、オーナー側から高く評価され、特に欧州や中東で広がりを見せています。ラテン語で“招く”を意味するvocoの名の通り、温かみあるホスピタリティを強調しており、IHGの中でも独特の位置づけです。日本では大阪に1号店がオープンしました。

もう一つの注目ブランドは「シックスセンシズ」。持続可能性(サステナビリティ)とウェルビーイング(心身の健康)を全面に押し出した超高級リゾートで、もともとはタイ発祥のブランドをIHGが買収したものです。リゾート内で栽培された食材の提供、セルフケアのワークショップなど、自然と身体の調和をコンセプトにしており、都市型ホテルとは対極の価値を提供します。日本では京都・東山に進出しています。

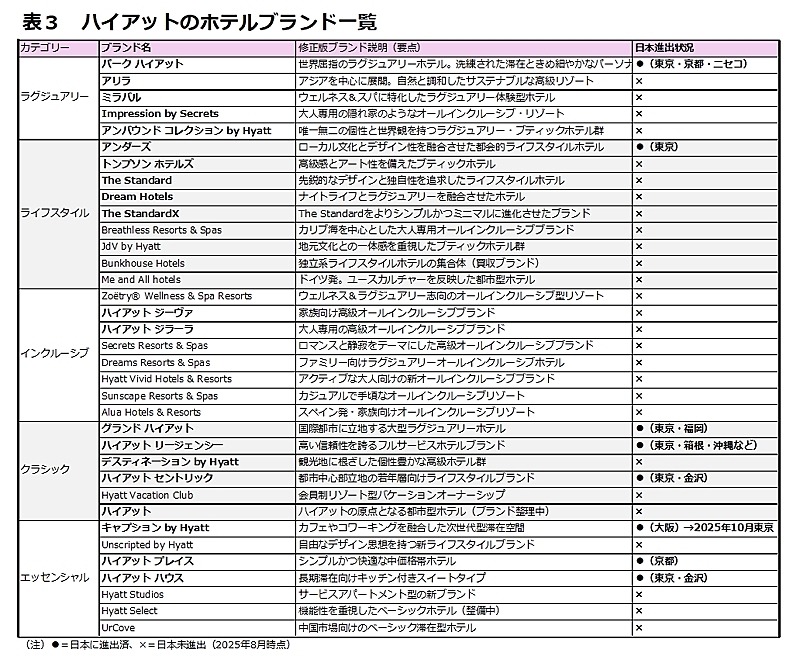

ハイアットは高級リゾートとライフスタイルに特化

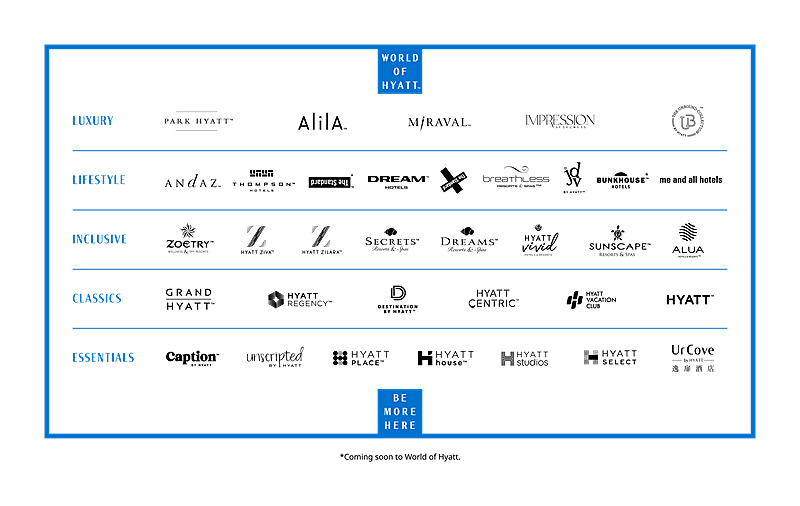

ハイアットは、グローバル展開では他社に比べて控えめながらも、高級路線やライフスタイル系の強化を通じて独自のポジションを築いています。全37ブランド中、特に注目すべきは「パーク ハイアット」「アンダーズ」「トンプソン」「ハイアット セントリック」などの個性的なライフスタイル型ホテル群です。

ハイアットグループのブランド:(出所)会社ホームページより

ハイアットグループのブランド:(出所)会社ホームページより

(出所)会社ホームページより筆者作成

(出所)会社ホームページより筆者作成

ハイアットには「アンバウンド・コレクションby Hyatt」という、ユニークな独立系ブランド群があります。これは“あえて統一カラーを持たない”ことを特徴とするブランドで、歴史的建造物やデザインホテルなど個性豊かな物件が登録されています。日本では展開されていませんが、世界各地の文化的価値のあるホテルが、ハイアットブランドとしてゲストを迎えるスタイルです。

また、「Jd(ジョワ・ド・ヴィーヴル) by Hyatt」は、アメリカ・カリフォルニアのボヘミアン文化をルーツに持つブランドで、各ホテルが地元のアートや音楽と密接に連携しています。公式サイトには“個性は資産だ”との一文が掲げられており、チェーンホテルの画一性とは正反対の価値観を体現しています。

ブランド数が急増した背景には、2021年の「アップル・レジャー・グループ」や2022年の「ドリーム・ホテル・グループ」の買収があり、これによりリゾートやブティックホテルの比率が高まりました。日本では、アンダーズ東京、パーク ハイアット京都、ハイアット リージェンシー箱根などが象徴的で、都市型高級志向と観光地での存在感の両立が進められています。

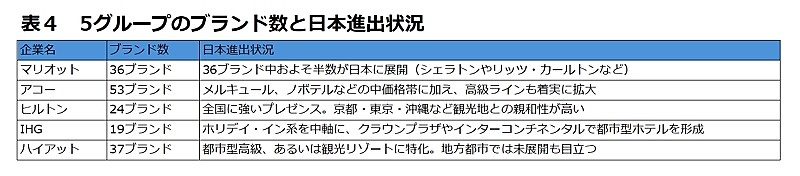

5社のブランド分布と戦略の違い

マリオット、アコーを含めた大手5社をまとめると以下のようになります。

(出所)会社ホームページより筆者作成

(出所)会社ホームページより筆者作成

ブランド数で群を抜くのはアコー。ライフスタイル系のエニスモア傘下ブランドを多数抱えるため、構成が細分化しています。一方で、ヒルトンやIHGは厳選されたブランドでコントロール性を重視し、ハイアットはライフスタイルと高級の中間に特化するバランス型といえます。

マリオットとヒルトンはロイヤルティ会員による囲い込みとアセットライト戦略(直営より運営委託)を強力に推進しています。アコーは自社運営も残しつつ、フランチャイズで拡大を図っています。IHGはフランチャイズが中心で、特にホリデイ・イン系で地域密着型モデルを形成しています。ハイアットはブティック系買収を通じてユニークなブランドづくりに注力し、世界観重視の戦略が目立っていると言えます。

ブランド数の差は、各社の戦略思想を反映しています。数を競うというよりも、ブランドの「重なり」がないように区分けし、明確なポジショニングを持たせることが重要視されてきました。特に日本市場では、土地取得や運営パートナー探しの難しさもあり、戦略的に導入するブランドの絞り込みが進んでいます。

日本のインバウンド増加と地方誘致の流れの中で、今後さらに外資ブランドの地方展開は加速するでしょう。次にどのブランドが、どこに進出するか。その動きこそが、外資系ホテルの戦略のリアルを映す鏡なのかもしれません。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】