国学院大学観光まちづくり学部の井門です。

私は、地域における小規模宿泊業の役割や事業のあり方について研究しています。そのため、定点観測地を設け、年に数回、同じ地域を訪れています。対象地の多くは過疎地域に位置する温泉地ですが、もう一つ多いのが「離島」です。今回のコラムでは、離島の民宿に求められる改革や「ひとり旅」の可能性について考えてみます。

離島は1960~70年代、第一次離島ブームの時代に脚光を浴びました。伊豆諸島には多くの若者が押し寄せ、当時の東海汽船の夜行便のデッキは若者でにぎわいました。恋愛目的の旅行も多く、「ナンパ島」と呼ばれることもありました。特に、白砂のビーチが広がる新島や神津島は人気で、流紋岩系の火山島ならではの明るいリゾートイメージが若者の憧れを集めました。私は、玄武岩系で黒砂の「ブラックビーチ」をもつ伊豆大島などの落ち着いた景観も好きですが、時代は白砂の島に熱狂していました。

しかし、こうした島々の観光客数は1975年頃をピークに減少に転じます。バブル期には一時的に回復し、第二次離島ブームとなりましたが、現在のいわゆる第三次離島ブームと呼ばれる動きはインバウンドを含めた沖縄ブームの側面が強く、本州周辺の多くの離島は静かな時間を取り戻したままです。

離島には、古くから伝わる祭事や文化、伝統料理、そして自然公園として守られた豊かな環境など、観光資源が数多くあります。それにもかかわらず、なぜ観光客の減少が50年近くも続いているのでしょうか。

主な要因として、人口減少による担い手不足、交通アクセスの脆弱化が挙げられます。そしてもう一つ、1970年代のブーム期から受け入れ側の「施設やサービスのあり方」がほとんど変わっていない点も見逃せません。

その象徴が「民宿」です。

進み始めた離島での民宿改革

民宿は、いわば「日本版ホームステイ」です。文化体験の要素が強く、訪日外国人にとっても魅力的な宿泊形態です。現代の旅行者に合ったサービスや設備へと進化すれば、若い観光客や後継者が島に戻るきっかけにもなり得ます。

現在、高齢化から民宿の担い手不足が露呈し始め、料理を作る労力を削減するために食事提供をやめる民宿も出始めています。後継者は島外に出てしまい、このままでは建物は自宅として使い続けても民宿は廃業、宿泊業が減少する恐れがあります。離島観光が「かつてあった夢」になってしまう可能性さえあるのです。

たとえば、東京都の伊豆諸島には、2024年時点で325軒の宿泊施設があります。そのうち83%(268軒)が民宿・ペンションです。旅館業法上は「旅館」と「民宿」に法的な違いはありませんが、家族経営で調理も家族がおこない、ご主人が兼業しているケースが多いのが特徴です。

一方で、施設面では、浴室やトイレが家族共用であったり、門限があったり、かつてのブーム期のままの形態が残っています。こうした点が、現代の旅行者に敬遠される一因となっているものの、安価な料金や郷土料理など民宿ならではの魅力が今も一定の支持を集めています。

こうした民宿を地域とともに再生していくことが、次の時代の離島観光につながると考えています。たとえば、神津島では、24時間利用可能なシャワーブースの新設や、宿泊者用トイレへの改装、景色の良いシングルルームの導入など、施設を宿泊者が使いやすいように変更する「民宿改革」が始まっています。宿泊料金の値上げに対しては地元から反発もありましたが、持続可能な宿づくりのためには避けられない選択です。

宿ごとにターゲットを明確化する動きも自然に始まりました。釣り客が多い宿ではクーラーボックス置き場や魚をさばく水場を、登山客向けの宿では靴の乾燥室を設けるなど、顧客ニーズに応じた改修が進んでいます。

潜在化する離島への「ひとり旅」

そして、今後、これからの島にとって重要になってくる顧客層が「ひとり旅」です。

かつて一人旅の宿泊者といえば、オフシーズンに滞在する公共工事関係者の男性くらいでしたが、近年、観光目的のひとり旅がじわじわと増えています。サービスや設備の改革を進め、夕食を外で取りたい旅行者向けの情報を整備すれば、「第四次離島ブーム」は、ひとり旅が支える形になるかもしれません。

現在でも、ふらっと訪れる日本滞在中の外国人、アニメの聖地めぐりを楽しむ男性、そして、何もせず島で過ごすことを目的に訪れる女性など、島で「ひとり旅」と検索すれば、多くの経験者たちの情報がヒットします。そして、島の観光協会では、どの島でも、ひとり旅で泊まれる民宿を紹介してくれるはずです。

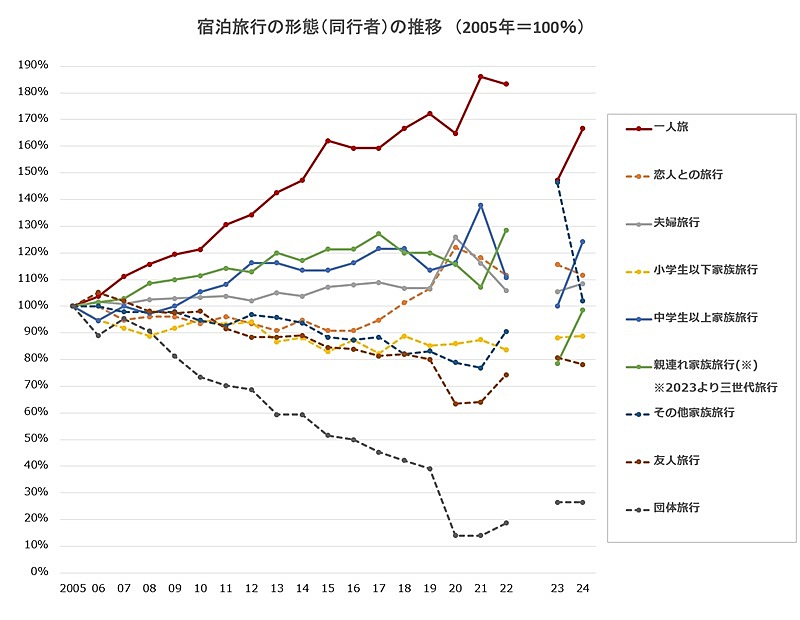

「じゃらん観光国内宿泊旅行調査2025」によると、観光目的で宿泊した旅行者のうち18%がひとり旅で、2005年比で約1.7倍に増えています。男女比は男性26%、女性12%と男性が優位ですが、女性のひとり旅は年齢が上がるほど増加傾向にあります。

ただし、ひとり旅では「1泊2食付き」利用が17%と低く、ビジネスホテルなどの素泊まり利用が多いことがわかります。1泊2食付きが得意ではないひとり旅客を取り込むために、素泊まりプランの導入や食事会場へのパーテーション設置、地元食堂との連携による夕食選択の自由度向上など島のサービス改革が期待されます。新たな飲食店の開業などが増えていけば、離島という旅の郷愁を誘うエリアへのひとり旅はきっと増えることでしょう。

「じゃらん宿泊旅行調査2006~2023」「じゃらん観光国内宿泊旅行調査2024~2025」(リクルートじゃらんリサーチセンター調べ)をもとに筆者作成 (注)2023年分より調査手法の変更あり

「じゃらん宿泊旅行調査2006~2023」「じゃらん観光国内宿泊旅行調査2024~2025」(リクルートじゃらんリサーチセンター調べ)をもとに筆者作成 (注)2023年分より調査手法の変更あり

「日常からの逃避」と「自分への回帰」

大切なことは、ひとり旅の目的と社会的背景を推察することです。

おそらく、1泊2食を避けている理由は、大勢のグループやカップル客の中で一人ぽつんと食事をすることへの違和感や、宿を出て地元の方と同じ食堂で食べてみたいという好奇心からでしょう。そして、何かの目的があって島に来るというよりは、島という誰も追いかけてこない環境での「日常からの逃避」と「自分自身への回帰」が真の目的という旅行者が主体となっていくように感じます。

とりたてて計画をせず、その日の気分で島をめぐり、日常の生活で使い切っている交感神経を休め、副交感神経を活性化する。日常の自分を取り戻していくことこそが、ひとり旅の効能ではないでしょうか。

人口減少が進む一方で、増え続けているのが「ストレス」です。デジタル化による情報過多がその一因とも言えるでしょう。学生を見ていても、「つながり疲れ」から「ひとりになりたい」と感じる人が増えています。しかし、実際は、自宅でSNSや動画を見て過ごしているのが実態です。

これからは、潜在化している生活者の欲求に気づき、地域全体で改革を進め、旅への動機づけを行うことにより、離島の民宿に新しい可能性が芽生えると感じています。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】