国学院大学・観光まちづくり学部教授の塩谷英生(しおや ひでお)です。

宿泊旅行市場の動きをみる基本的な統計が、観光庁の「宿泊旅行統計」です。今回は、直近の「宿泊旅行統計」を読み解き、数字が示す現在の宿泊需要の動向を考察しました。

宿泊旅行統計とは? 統計から得られる指標

「宿泊旅行統計」は2007年に整備され、旅館業法に基づく営業許可を得ているホテル、旅館、簡易宿所(民宿など)、会社・団体の宿泊所を対象にアンケート調査を実施しています。従業員数10人以上の事業所には全数調査 、10人未満の事業所は一定の抽出率によるサンプル調査がおこなわれています。また、調査対象施設のリストが毎年更新され、それを元にした宿泊施設数のデータも提供されています。

主な質問項目は、日本人、外国人別の宿泊者数や、客室稼働率、宿泊施設のタイプ、従業員数などです。国別(国籍・地域)の泊数は、従業員10人以上の施設のみで調査されています。都道府県別の集計表が公表されているので、地域別の宿泊旅行の動向を把握する上で役立ちます。延泊数や客室稼働率など、主な指標については、時系列データを「推移表」として公表されています。一次速報値であれば1か月後には公表されていますが、修正幅が大きいので留意が必要です。

なお、「民泊」は旅館業法の対象ではないため、対象施設に含まれません。民泊関連のデータは、観光庁が「住宅宿泊事業の宿泊実績について」という資料を隔月で作成しています。ちなみに直近6、7月の登録民泊への宿泊者数は47万人で、外国人比率は59%にも上っています。延泊数は124万人泊で(前年同期比34.6%増)、東京60万人泊、北海道19万人泊、大阪5万人泊の順ですが、大阪に多い「特区民泊」については国家戦略特区法で認定を得ているため、数字にはほとんど含まれていないと考えられます。「インバウンド消費動向調査」でみると、2024年の民泊利用率は7.8%でしたが、直近2025年4~6月期は10.4%まで増加しています。

2024年から2025年上半期までの概況、高まる外国人比率

話を「宿泊旅行統計」に戻します。2024年確報値から、先ず年間延べ宿泊者数(延泊数と同義)は、前年比5.3%増加して6.5億人泊と過去最高となりました。うち、日本人は2.6%減の4.9億人泊、外国人は38.9%増の1.6億人泊で、外国人比率は過去最高の25.2%まで上昇しています。2025年に入っても、上期(1-6月期)の前年同期比伸び率は全体で1.9%、日本人が3.5%減、外国人が17.8%となり、外国人比率が29.3%に達しています。

2024年の客室稼働率も、外国人客の増加が寄与して60.5%に上昇しました(2023年57.0%)。但し、コロナ禍前の2019年の客室稼働率62.7%よりは低い水準です。一因として施設数の増加があり、2019年1月の宿泊施設数は5.8万軒でしたが、2024年1月には6.8万軒と1万軒も増加し、急増した外国人需要を吸収しています。2025年に入っても客室稼働率は上昇傾向を維持していて、1月から6月の単純平均は59.8%(2024年は57.8%)と増加傾向にあります。

なお、従業員10名以上の宿泊施設に絞った客室稼働率では、2024年は69.1%となっています。これは全施設の客室稼働率60.5%よりも8.6%高い数字です。タイプ別では、「旅館」で差分が大きく、全施設の36.8%に対し、10人以上の施設では52.7%と、15.8%も差があります。都道府県別にみた旅館の「外国人宿泊数の比率」と「客室稼働率」の相関係数を計算すると、全施設では0.29に留まりますが、従業員10人以上の旅館に絞ると0.49へと上昇します。つまり、一定規模の旅館では、外国人客が稼働率上昇に寄与していると推察されます。

地域別にみた延べ宿泊者数、関東・近畿に7割が集中

宿泊旅行統計の地域区分には、運輸局別、都道府県別、参考表として広域市町村別の3種類があります。運輸局別は10区分、広域市町村は全国で130区分が設定されています。

2024年の延べ宿泊者数を運輸局別にみると、「関東」が2億694万人泊と全国の実に31.8%を占めています。次いで「近畿」が1億1857万人泊で18.2%、この2地域で全国の半数を占めます。外国人に限ると、「関東」が42.6%、「近畿」が27.5%を占め、両者に7割が集中する状況となっています。

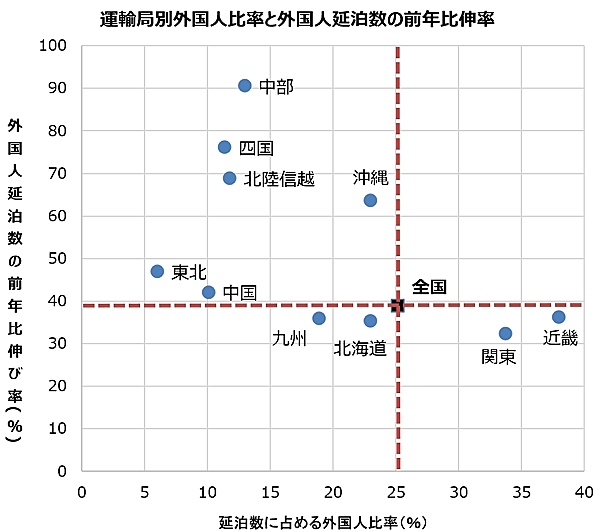

運輸局別の延宿泊者数について、外国人比率を横軸に、外国人延泊数の前年比伸び率を縦軸にとった散布図をみてみましょう。横軸方向をみると、「関東」「近畿」の外国人比率が3割を超えているのに対して、他の地域はすべて平均以下で、東北が6.0%と低くなっています。一方、縦軸(伸び率)方向でみると、「関東」「近畿」の外国人延泊数の伸び率は全国平均を下回っています。コロナ禍後の国際航空路線の回復は、羽田、成田、関空、福岡などで早かったこともあり、訪日客もこれら基幹空港を軸に回復していきました。しかし、2024年以降は、那覇、セントレアなどの他の基幹空港や、四国などの地方空港で、国際線が順調に増加し、伸び率が高い地域は「中部」「四国」「北陸信越」「沖縄」の順で60%を超えています。但し、「北陸信越」「中部」は日本人の延泊数も前年比で5.8%増、5.0%増と伸びましたが、「沖縄」「四国」は13.3%減、11.1%減とマイナスとなっています。

「北陸信越」「中部」の2024年の伸びについては、北陸応援割と北陸新幹線延伸の影響が大きかったと考えられます。特に石川県では、日本人16.7%増、外国人121.8%増と大幅な伸びとなりました。北陸応援割は外国人も適用されたため、外国人の伸びにもつながりました。2025年の上期は割引終了の影響もあり、石川県では日本人は30.2%減となり(全国3.5%減)、外国人は11.5%増と(全国17.8%増)と伸びが鈍化しています。今回の動向を踏まえると、外国人旅行者への国庫からの補助は、日本人客だけでは効果が挙がらないと判断された場合に限る方が良いように思います。

運輸局別外国人比率と外国人延泊数の前年比伸率最後に、直近7-8月の2か月間の延べ宿泊者数の伸び率は前年同期比0.8%増で、日本人が1.4%増、外国人が1.5%減となっています。外国人については、アジアで広まった7月に大災害が起きるという予言の影響で、7月が4.9%減となりましたが、8月速報値でも2.2%増に留まりました。ところが、日本政府観光局(JNTO)が公表している「訪日外客数」では8月の外客数は16.9%増と伸びており、伸び率の乖離が気になるところです。

運輸局別外国人比率と外国人延泊数の前年比伸率最後に、直近7-8月の2か月間の延べ宿泊者数の伸び率は前年同期比0.8%増で、日本人が1.4%増、外国人が1.5%減となっています。外国人については、アジアで広まった7月に大災害が起きるという予言の影響で、7月が4.9%減となりましたが、8月速報値でも2.2%増に留まりました。ところが、日本政府観光局(JNTO)が公表している「訪日外客数」では8月の外客数は16.9%増と伸びており、伸び率の乖離が気になるところです。

平均泊数が落ちているのか、知人宅、民泊や別荘、あるいは車中泊の利用が増えているのか、単に一次速報値が低めに出ているだけなのかなど、検証が必要でしょう。いずれにせよ、円安効果が薄れる局面ではインバウンドの伸びが落ち着くことが予想され、世界経済のリスクに柔軟に対応するためにも国内(日本人)の宿泊需要を改めて重視する局面にあると考えています。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】