近畿大学の高橋一夫です。

観光資源として親しまれてきた「坂本龍馬」が、高校教科書から消えるかもしれない――。そんなニュースが2017年に話題となりました。歴史学的な評価はさておき、もしも龍馬の名前が教科書から消えていたら、観光地としての高知への関心はどう変わったでしょうか?

地域の文化資源と観光の関係は、知名度や時代背景、教育との接点によって大きく左右されます。今回は、そうした文化資源をどのように観光に活かせるか、真正性やマーケティングの視点から考えてみます。

「坂本龍馬」が高校の日本史の教科書から消えるという話が浮上したことがありました。これは、文部科学省の中央教育審議会が、歴史の教科書の「用語が膨大すぎる」として見直しを求め、高校、大学で歴史教育に携わる教員らでつくる歴史教育研究会が上杉謙信やマリー・アントワネットなどとともに、龍馬も削除の対象としたという経緯です。歴史学での龍馬の評価はさておき、高知県知事や全国の龍馬ファンの働きかけにより、教科書の本文に残ることになりました。しかし、観光の立場からすると、教科書から龍馬が外れていたら、どのような影響があったでしょうか。

2年前、大学での授業中に、「忠臣蔵」を知っている学生はどの程度いるのか、アンケートをとってみました。その結果、「忠臣蔵」を知っていたのは、200人のうち、わずか4人。これは、大学生に限ったことではありません。ある日本青年会議所(JC)での講演で聞いてみても、ちらほら手が上がる程度でした。かつて年末の風物詩のようにテレビで繰り返し放映されていた忠臣蔵も、今ではほとんど見かけなくなりました。

文化に対する観光の役割は「原初の感動」

「旅行者の好奇心・向上心への満足」が旅行の目的のひとつであることから、国や民族の文化の違いは、旅行の大きな動機となることは間違いありません。実際、日本の旅行会社が企画する海外旅行商品の行程は、各国の有形・無形の文化資源を探訪する内容で満たされています。旅行者が対象とする文化資源には、文化財や歴史・郷土景観だけではなく、その地でしかできない体験も含まれるといえるでしょう。

多くの旅行者がその国の文化に触れる機会を求め、受け入れる地域がその機会を提供しようとした時、その地元の文化と慣習には演出が加わることがあります。例えば、宮崎県高千穂の夜神楽は、本来ならば一晩中おこなわれるものですが、観光客向けには約1時間に短縮されて提供されます。バリ島のケチャダンスも、物語を取り入れて演出されています。

こうしたケースは、現地の言葉が理解できないことや、宗教儀式が起源となっているため、長時間の上演を鑑賞することが不可能なことも原因ではあります。一方で、文化の受け手側である旅行者の成熟度に起因する場合もあります。

シカゴフィルの指揮者で20世紀を代表する作曲家ピエール・ブーレーズは、文化の受け手側の成熟度を以下の4段階に分類しています(1997年1月25日付 日本経済新聞朝刊36頁)。

- ある芸術家の作品に初めて触れ、「原初の感動」を持つ段階

- その芸術家の他の作品など「情報収集への熱狂」を持つ段階

- 知れば知るほど深まる、その「芸術性の神秘への畏怖」を感じる段階

- 3.以前の3段階を経験し、その芸術を生み出した「文化に対し謙虚で高度な境地」に至る段階

観光と文化の関係を考える際、「観光の役割」は、第一段階である「最初の感動」を喚起するきっかけを提供することだといえるでしょう。しかし、旅行者全てが現地の文化に「原初の感動」を持つとは限らないため、鑑賞しやすいように飽きがこないように、初めて見る旅行者用に演出が加えられるのです。

また、プロモーション活動では、受け手側の文化の成熟度も配慮されることが少ないため、旅行者の文化的背景によって、文化への感動の深さに差が生じます。これを見越した受け入れの工夫が必要です。実際、4月と12月に行われる高輪泉岳寺の義士祭には、外国人客が多く見受けられます。彼らは、「義士を偲ぶ」というより「サムライの姿」を見に来ているのかもしれません。こうした出会いこそが、「原初の感動」の入り口となるのでしょう。

観光と本物(真正性)の関係、どこまで演出が可能か

観光が各地の文化財や景観、漁業や農作業の商品化を促す働きを持つことから、「観光はコミュニティに商品化をもたらす」と言われることがあります。これは、文化や自然を商品化し、その真正性(Authenticity)を変容させる可能性もあることを意味しています。一方で、近年の旅行者ニーズの多様化は、旅行先により「本物感のある経験」を求めています。

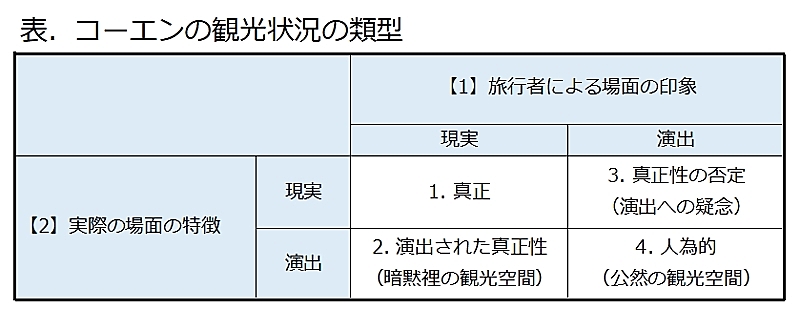

そもそも、旅行商品における真正性の概念とは、どのように整理したらよいのでしょうか。社会学者のコーエン(Cohen、E)は「観光状況」(表.参照)という概念から以下のように整理しています。

出所:安村克己「文化観光における真正性と商品化の問題」徳久球雄他編著『地域・観光・文化』嵯峨野書院(2001年)

出所:安村克己「文化観光における真正性と商品化の問題」徳久球雄他編著『地域・観光・文化』嵯峨野書院(2001年)

コーエンは、上記の表のように【1】旅行者が、ある観光場面をどう認識するか、【2】その観光場面は実際にどのような特徴を持つか、という2つの軸から、下記に示すような「観光の状況類型」を導いています。

- 真正(Authentic):観光場面の客観的な現実と、旅行者が感じるその場のリアルさが一致する状況

- 演出された真正性(Staged Authenticity):地元の観光関係者や旅行会社などの観光提供者が旅行者のために場面を演出(旅行者はその演出によって理解しやすくなる)

- 真正性の否定(Denial Authenticity):旅行者が観光場面での客観的状況を誤解して、真正性に疑問を抱くようになる状況。(重伝建地区で、建物に土産物屋や蕎麦屋が入った街並みを見て、「ここは映画村ですか」と聞かれる場面は、正にこの状況)。

- 人為的(Contrived):テーマパークのように旅行者も受け入れる側も「演出である」と認識している状況

旅行者は、どのような観光状況を求めているのでしょうか。文化経済学の創始者といわれるジョン・ラスキンは、金銭に換えがたい感動や体験をもたらす自然環境、文明・文化の成果である街並み、建築物や芸術作品などの価値を「固有価値」と呼び、観光はこうした固有価値を有する地域資源を求めておこなう行為だと述べています。

しかし、旅行者は個人として、個別の背景となる文化を有しており、同じ観光状況でも受け取り方が異なります。したがって、観光においては「演出された真正性」を一定の範囲で許容して、旅行者に提供していくことが地域文化の理解のきっかけになると思います。

「本物」と「わかりやすさ」のバランス

観光対象となる文化は、「誰にもわかりやすく、受け入れやすいこと」が重要です。そのため、中学や高校で学んだ歴史や美術の教科書に登場する文化財は、観光の対象となりやすいといえるでしょう。北山文化の象徴である金閣寺や、ルーブル美術館のモナ・リザなど、なじみ深い文化資源は「一生に一度は見てみたい」と思わせる力を持っています。その一方で、受け手側の文化的成熟度によっては、「忠臣蔵」のような初めて聞く名前には魅力を感じにくいのです。

また、最近は、わかりやすさを前面に押し出した博物館が人気を集めています。「大阪くらしの今昔館」では、江戸時代の大坂・北浜の建物や町並みを実物大で再現し、その中に生活道具などの実物資料を配して当時の暮らしを含めた「情景再現展示」をしています。こうしたわかりやすい演出は、訪日外国人客にも人気が高く、有料貸出の浴衣に着替えて江戸の街並みの中で写真撮影をする様子がみられます。「映える」コンテンツであり、SNSで拡散されやすいものです。同様の展示は「新横浜ラーメン博物館」や野外の商店街「豊後高田昭和の町」にも見られます。

写真:「大阪くらしの今昔館」(左)と「豊後高田昭和の町の商店」(右) 出所:筆者撮影

写真:「大阪くらしの今昔館」(左)と「豊後高田昭和の町の商店」(右) 出所:筆者撮影

このような「演出された真正性」は、旅行者によって受け入れ地の文化や社会を破壊するのではなく、新しい地方文化と交流を創造するきっかけともなりえます。

例えば、バリ島のケチャはトランスを伴う儀式の中だけで行われ、決して観光客のために行われるものではありませんでした。しかし、1930年代にドイツ人画家ヴァルター・シュピースの助言によって「ラーマーヤナ」の物語と結びつけ、観光客が退屈せずに鑑賞できる舞踏劇として創作されました。今日、バリ島で目にすることの出来る民族芸能はバリの伝統に根ざしながらも、旅行者のまなざしで新たに「創造された伝統」なのです。こうした観光が創りだす文化は単なる「消費対象」ではなく、創造的な営みと捉えるべきでしょう。旅行者のまなざしを意識した文化資源の提示は、マーケティングの視座からも求められています。

観光は、訪れた人に「原初の感動」を与えることが役割です。そして、「演出された真正性」という観光状況は、インバウンドのマーケティングにおいても有効に活用できます。中国の作家・魯迅が「藤野先生」という小説で上野公園の桜をこう綴っています。

「上野の桜が満開の季節に、見渡すと、なるほど花くれないの霞たなびくようだ(上野的桜花爛漫的時節、望去確也像緋紅的軽雲)」

この文章は中国の中学校の教科書にも掲載されているそうです。文豪が描いた日本の景色に憧れをもつ中国人にとっては、上野公園で桜を見る体験は、日本文化をも体感する意味があるのです。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】