観光におけるデータ分析・活用の重要性が広く認識されるようになり、ナビタイムジャパンには、ユーザーの移動や検索の履歴から得られる各種データに関する問いあわせが増えている。

経路検索エンジンを基盤に、移動や観光に伴う各種サービスを提供する同社のデータは多様だ。活用するために、どのようなデータを選び、どのように分析すればよいか、何から着手すればよいかなど、相談も少なくないという。

そこで今回は、ナビタイムジャパンの移動データ事業の責任者2名に、観光分野におけるデータ分析の現状や活用方法、トレンド、データを扱う注意点などを聞いた。

観光分野におけるデータ活用の目的が多様化

ナビタイムジャパン移動データ事業の事業責任者である甲斐沼大輔氏は、問い合わせの傾向を大きく2つに分類する。1つは、すでにデータ分析を進めてきた地域や事業者が、より踏み込んだ目的で活用の幅を広げるためのもの。もう1つは、こうした先行者に刺激を受けた地域や事業者が、新たにデータ分析を始めるための問い合わせだ。

「従来、データ活用に取り組んでいたのは、専門人材や外部機関への委託が可能な、比較的規模の大きい地域や事業者が中心だった。現在は、中小規模の地域や事業者にもデータ分析に対する意識が高まっている」(甲斐沼氏)。

ナビタイムジャパン 移動データ事業 事業責任者 甲斐沼大輔氏背景には、観光立国推進基本計画における観光DXの推進など、国の方針もある。「新たにデータ分析に関する部署が設けられた観光機関や団体が増えている」と、同事業部副事業責任者の永森枝里子氏は説明する。

かつて、観光分野のデータ分析といえば、旅行者の属性や訪問先の把握が主流だった。それが今では、交通課題への対応や宿泊税の導入に向けた検証など、地域課題の解消に向けたニーズも増えているという。

データ分析の目的が多様化するなか、分析に用いるデータ選びは重要だ。ひとくちに「移動データ」といっても、取得元のサービスによって、傾向は異なる。対象データの特性を把握していなければ、ミスリードを誘発する可能性もあり得る。

例えば、ナビタイムジャパンのデータは経路検索を基盤とした目的別のサービスから取得しているため、「交通手段」と「移動」が紐づき、利用目的の解像度が高いという特徴がある。甲斐沼氏は「ナビタイムジャパンのデータは、移動や観光以外の要素に起因するノイズが入りにくい面がある」と、説明する。

ナビタイムジャパン 移動データ事業 副事業責任者 永森枝里子氏

ナビタイムジャパンのデータとは?

では具体的に、ナビタイムジャパンのデータの特徴はどういうものか。

ナビタイムジャパンでは、消費者向けだけでも25のサービスを提供している。出発地から目的地までのトータルナビと乗換案内などを含む「NAVITIME」をはじめ、「カーナビタイム」「自転車NAVITIME」、訪日外国人向け経路検索・観光アプリ「Japan Travel by NAVITIME」、交通・宿泊の予約が可能な「NAVITIME Travel」などで、同社が提供する全サービスの月間ユニークユーザー数の合計は約5300万人にのぼる。

このユーザーの同意のもと、各サービスで得られる検索データとGPS位置情報が同社データの基盤だ。全サービスを通した検索データ量は、公共交通で18億件、自動車関連で1.8億件。移動データは、カーナビだけでも、距離にして1日1000万キロ、地球250周分のデータになるという。

加えて、各サービスを運営するために必要な交通データや観光施設のデータを収集し、常にアップデートしている。ユーザーの検索・移動データと、地域の交通や観光施設データ、両方を持つ事業者は珍しく、ナビタイムジャパンならではの特長だ。

これらを組み合わせて、分析や統計処理をおこない、ウェブ分析ツールやレポートサービスを通じてデータを提供している。また、各種データ連携や、観光機関や自治体等のDMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)の整備も支援している。

ナビタイムジャパンの移動データ事業部では、コンシューマーサービスを通して得られたデータに同社技術や統計処理を組み合わせ、データ提供や分析ツール、レポートを提供している

ナビタイムジャパンの移動データ事業部では、コンシューマーサービスを通して得られたデータに同社技術や統計処理を組み合わせ、データ提供や分析ツール、レポートを提供している

移動データ分析のトレンド、混雑緩和や交通最適化などの対策も

観光分野でのデータ分析の目的で、最も多いのが「地域内の観光消費額の拡大」。特に、訪日インバウンドの経済効果を地域に波及させたいとの問い合わせが増えているという。

ナビタイムジャパンの場合、インバウンド関連では「Japan Travel by NAVITIME」からのデータ分析で、日本滞在中の宿泊地や旅程を属性別に明確化できる。例えば、愛媛県を分析すると、近距離で直行便のある東アジアからの訪日客は、松山空港を中心に出入国するため、旅程の大半を愛媛県内で過ごす。一方、欧米豪の訪日客は出入りが羽田や成田、関空が多く、各地で観光や宿泊をしながら愛媛に来訪するなど、旅程に大きな違いがある。

この結果を参考にすると「地域での滞在時間内に、どんな体験を、どのタイミングで提供すれば消費を最大化できるか、検討しやすくなる」と、甲斐沼氏は説明する。

また、混雑緩和やオーバーツーリズム対策を目的にした人流データ分析の要望もある。

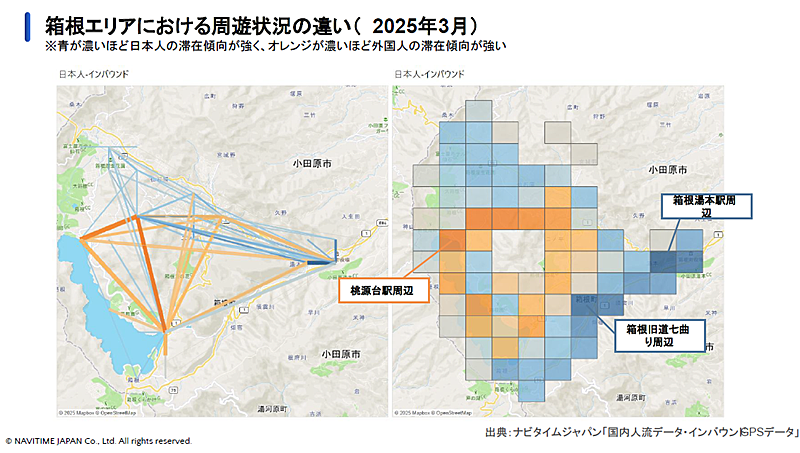

例えば、人気観光地である箱根の周遊状況を日本人と外国人で比較してみると、訪問先やスタイルに大きな違いがみられた。こうした分析結果を用いて、分散戦略の仮説考案に役立てることができるという。

箱根エリアの人流分析。青が日本人、オレンジは外国人で濃淡が量を表す。自動車移動が主体の日本人と公共交通機関が主体の外国人では、周遊状況が明確に異なるさらに、交通最適化(二次交通対策)を目的としたデータ分析でも活用されている。

箱根エリアの人流分析。青が日本人、オレンジは外国人で濃淡が量を表す。自動車移動が主体の日本人と公共交通機関が主体の外国人では、周遊状況が明確に異なるさらに、交通最適化(二次交通対策)を目的としたデータ分析でも活用されている。

「どこにどの路線が、どの頻度で運行しているのか、二次交通が足りているのかなどの見極めは、ナビタイムジャパンのデータが得意とするところ」と永森氏。二次交通に関しては、人が来るから二次交通が必要なのか、二次交通があるから人が来るのか、どちらが先かの議論があるが、「どの交通を強化すれば人流を拡大できるか、運賃収入が見込めるのか。検索結果と位置情報を掛け合わせることで、高い解像度で推計できる」。

こうした人流データ分析は、ナビタイムが提供するサービスやツールでも利用されている。その一例が、マラソン大会など交通規制を伴うイベント開催時の「迂回ルート検索システム」だ。周辺の道路利用状況などの分析を踏まえた最適な迂回ルートを、案内できるようにするもの。観光では、花火大会や祭りの開催時などに有効だ。

上記の事例はほんの一部。ナビタイムジャパンでは、こうしたデータの使い方、データ分析の活用方法の提案を積極的に発信している。

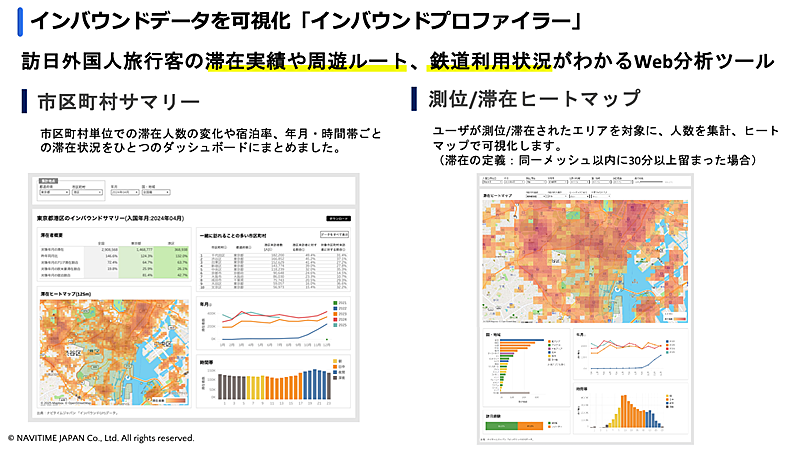

誰もが、有効なデータ活用が可能に

これからの観光振興には、データ活用が欠かせない。そこでナビタイムジャパンでは、データ分析ツール「プロファイラーシリーズ」を提供している。専門知識や複雑な処理は不要で、コスト的にも手軽。誰もが簡単にウェブ上で操作できる設計で、目的に応じた分析をサポートする。

観光分野で特に利用が多いのは、訪日外国人動態分析サービスの「インバウンドプロファイラー」だ。「Japan Travel by NAVITIME」から、ユーザーの同意のもとに得られるGPSデータやアンケート情報を活用し、訪日客の動向や地域比較を可能にする。例えば、前述の愛媛県におけるデータ分析事例は「インバウンドプロファイラー」でおこなったものだ。

このほか、域内交通や渋滞緩和などの対策では「道路プロファイラー」も有効。「自転車プロファイラー」は、最近人気のサイクルツーリズム促進での引き合いが多い。

プロファイラーシリーズは専門知識がなくても、セルフ分析が可能。画像はインバウンドプロファイラーでの分析例永森氏は「データ活用は難しく考えすぎず、小さな疑問を検証するところから始めてほしい」と話す。注意すべきは「データを使えば、すべての答えが見つかる」わけではないこと。「期待が大きくなりすぎると結果とのギャップを感じやすい。データの特性を理解した上で、各課題に適したデータを選択することも重要である」。

プロファイラーシリーズは専門知識がなくても、セルフ分析が可能。画像はインバウンドプロファイラーでの分析例永森氏は「データ活用は難しく考えすぎず、小さな疑問を検証するところから始めてほしい」と話す。注意すべきは「データを使えば、すべての答えが見つかる」わけではないこと。「期待が大きくなりすぎると結果とのギャップを感じやすい。データの特性を理解した上で、各課題に適したデータを選択することも重要である」。

永森氏は「データは事実を示すが、自分が必要とする解答を出せるわけではない。解釈と活用は利用者側の役割」と話す。

また、観光でのデータ活用では、成果が見えにくいと思われる場合もある。例えば、データ分析をもとにプロモーション施策を策定し、その後、来訪者が増加しても、実施から実需までにタイムラグがあるため、その因果関係を確定することは難しい。

甲斐沼氏は「データはソリューションではない。即効性を求めるのではなく、データを使って判断を続けることが重要」と説明。その積み重ねによって、翌年、翌々年に成果が表れ、組織の意思決定も安定して施策のPDCAが回しやすくなる。「こうしたデータの本質と、皆様の経験をいかし、地域や観光産業を盛り上げてほしい。その一助となるよう、我々の持つデータに関する情報発信や機能拡充に邁進したい」と話した。

広告:ナビタイムジャパン

対象サービス:移動データ事業

問い合わせ: お問い合わせフォーム

記事:トラベルボイス企画部

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】