旅行業界向けのDX支援に力を入れている日鉄ソリューションズは、2025年9月25日、ツーリズムEXPOジャパン2025の会場でセミナーを開催した。同社は、日本製鉄のシステム子会社として、同グループで培った技術力をもとに、幅広い業界でシステム構築を支援。特に旅行業界向けには、専門部隊を設け、パートナーを含めた約500名もの人員体制で取り組んでいる。

今回のセミナーで設定したテーマは「オンライン販売拡大を目指す旅行会社のDXとは」。テクノロジーの進化に適応して旅行会社が販売を拡大していくためには、デジタルを活用した業務改革や提供価値の再構築が欠かせない。そのヒントとして、セミナー内では生成AIと旅行業をテーマにした基調講演と、実務の打ち手を紹介するサブセッションを実施した。

旅行会社が、テクノロジーを味方につけて事業を拡大するヒントが語られたセミナーの様子を、レポートする。

進化するAIとの向き合い方

「生成AIと旅行業:現在地点と未来」と題した基調講演に登壇したのは、トラベルボイスの鶴本浩司代表。「生成AIの活用法ではなく、考え方と未来展望の話をする」と述べ、AIの現状と進化、それによる事業環境の変化を理解する重要性を強調したうえで、講演をスタートした。

これまでも、旅行業界ではテクノロジーの進化やグローバル化などを脅威ととらえ、「旅行会社はなくなる」との見方がされてきた。だが、日本の旅行会社の数は予測に反して、2013年の約1万500社から現在は1万2641社へと増加している。鶴本代表は、この状況を示した上で、「予想に反して増えているからといって、安心はできない。この先は、現状のままでは非常に厳しくなる」と警鐘を鳴らした。

その一方で「未来がないわけではない」とも話し、思想家・田坂広志氏の著書「使える弁証法」を紹介した。同著はヘーゲルの螺旋的発展の法則をもとに、IT社会における進化のあり方を説いた書籍だ。螺旋的発展とは、技術の進化によって一度は不要と思われた事物が形を変え、螺旋的に進化しているという考え方。鶴本氏は「手紙」が「電話」で置き換えられた後、「メール」として発展した例を示し、「旅行会社の業務も、生成AIを取り込みながら新たな形で進化できる」と述べた。

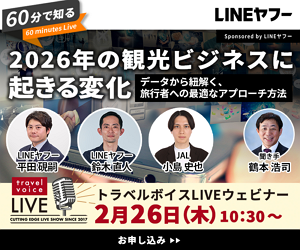

さらに、テクノロジーが旅行業に与えてきた影響を、歴史的に整理。1960〜70年代にはGDSの登場で、航空旅客流通がアナログからデジタルと大転換した。2000年頃には、各種の旅客輸送プロセスの自動化によって、セルフチェックインが登場。2010年代にはビッグデータ活用が進み、ダイナミックプライシングが主流になった。そして、ChatGPTが登場した2022年以降、進化の焦点は生成AIへと移っている。

「いまは生成AIがコンテンツ作成や旅行計画・予約支援などで活用されている。その次のステージでは“エージェンティックAI”が鍵になる」と鶴本氏は展望した。

テクノロジーの進化と旅行業界

テクノロジーの進化と旅行業界

AIは旅行業の未来をどう変える?

エージェンティックAIとは何か。生成AIとは何が違うのか。鶴本代表は、次のように整理した。

生成AIは明確なプロンプト(指示)に基づき、コンテンツを生成して目的を達成する。一方、エージェンティックAIは最小限の指示で、目的達成のために自律的に動作する。つまり、行動そのものを生み出すAIだ。前者がユーザーに対して“コパイロット(副操縦士)”的であるのに対し、後者は最小限のプロンプトで自ら判断し、タスクを遂行する。鶴本代表は、その程度を「『サクッと資料を作って』と伝えた部下のように、意図を汲んで動くイメージ」と説明した。

旅行のシーンで例示すると、生成AIはプロンプトに基づいて旅行計画や予約を支援するコンテンツを出力できるが、エージェンティックAIは自律的に予約完了まで遂行する。例えば、予約したフライトが遅延した場合、エージェンティックAIは自動で次のフライトを予約し、予約したホテルには到着が1日遅れる旨の通知もする。

では、AIは旅行業でどんな役割を担えるのか。鶴本代表は、「代替」「効率化」「利益貢献」「新体験」の4つの領域を提示し、それぞれ具体例をあげた。例えば「代替」では、事業計画や各種施策などの提案で活用できる。「人よりもAIの方が多くの文献やデータを記録化しており、最適解を導き出す。ウェブ上の情報も横断的に判断していく」と話した。

世界の実業家の関心は、エージェンティックAIに移りつつある。鶴本代表は、2025年9月にニューヨークで開催された観光産業の国際会議「スキフト・グローバルフォーラム」でのひとコマを紹介。民泊最大手Airbnb創業者兼CEOのブライアン・チェスキー氏が、「これからはエージェンティックAIに注力する」と発言した経緯を説明した。

チェスキー氏が描くのは、予約や変更、サービス提供を自動で実行する“デジタル・コンシェルジュ”構想だ。同氏は、ライドシェア、体験、ホテルなどにサービス領域を拡大する方針を明言している。鶴本代表は「世界最大手のOTAであるBooking.com、Expedia、Trip.comに、Airbnbが並ぶ存在になる可能性がある」と話し、AIの進化がもたらす影響を示唆した。

トラベルボイス 鶴本浩司代表

トラベルボイス 鶴本浩司代表

オンライン旅行販売を支援する「TRIPHOO(トリップー)」

セミナー後半は、販売拡大に向けた実務的なDXとして、日鉄ソリューションズが販売する旅行業界向けDX支援と、AIを活用した業務効率化ツールの2つのサービスを紹介した。

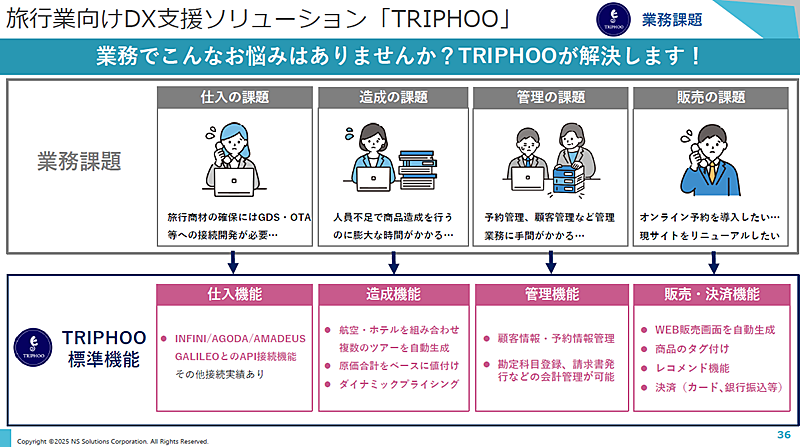

最初に紹介したのは、旅行業向けDX支援ソリューション「TRIPHOO」だ。登壇した同社旅行業DXコンサルタントの永井洵伎氏は、旅行会社のシステム導入の課題として、高コスト、複数システム連携の非効率、GDSやOTAと接続する負担などを指摘。これらを解決するオールインワン型ソリューションとして開発したのが、TRIPHOOであると説明した。

日鉄ソリューションズ 旅行業DXコンサルタント 永井洵伎氏TRIPHOOは旅行会社が販売する商品について、仕入れから造成、販売、管理まで一元的にサポートするサービス。仕入れでは主要GDSやOTA、サイトコントローラーなどと標準接続し、従来、数カ月・数千万円のコストが必要だった接続作業を不要にする。また、標準接続によって、仕入れ先を拡大することも可能だ。

日鉄ソリューションズ 旅行業DXコンサルタント 永井洵伎氏TRIPHOOは旅行会社が販売する商品について、仕入れから造成、販売、管理まで一元的にサポートするサービス。仕入れでは主要GDSやOTA、サイトコントローラーなどと標準接続し、従来、数カ月・数千万円のコストが必要だった接続作業を不要にする。また、標準接続によって、仕入れ先を拡大することも可能だ。

造成では、ベースとなるツアーと素材から、出発日・宿泊施設や日数の違いに応じた派生ツアーを自動生成。利益率を設定して、収益性も確保する。販売では、造成したウェブ販売ページを自動生成し、即時公開が可能だ。管理機能では予約・顧客情報の一元管理や請求書の自動生成、決済システムとの連携も標準装備している。

最後に永井氏は、「TRIPHOOはオールインワン型の標準導入(全体提供プラン)に加え、自社システムを活用しつつ、商材拡充が可能な外部接続機能のみの導入にも対応可能(商材拡充プラン)」と補足。旅行会社の規模や業務形態にあわせた、柔軟な運用が可能であることを強調した。

旅行販売にかかる一連の業務の悩みをTRIPHOOが解決

旅行販売にかかる一連の業務の悩みをTRIPHOOが解決

生成AIを活用した業務効率化ツール「Alli LLM App Market」(アリィ)

続いて、生成AIを活用した業務効率化ツールAlli LLM App Market(Alli)」を紹介。同社旅行業DXコンサルタントの秀山脩氏は「AIの進化が加速するいま、単なる業務のデジタル化にとどまらず、ビジネスモデルそのものを変革するDXが求められている」と話した。

AIを業務で活用するのは、ハードルが高いと考える旅行会社は多い。活用範囲の特定やプロンプトの設計、適切な言語モデルの選定、UI/UX設計などだ。セキュリティ対策や技術の更新など、手間と専門知識も求められる。秀山氏は「Alliはこうした課題を解決できる」と説明した。

日鉄ソリューションズ 旅行業DXコンサルタント 秀山脩氏Alliは、企業の業務を効率化する生成AIアプリをパッケージ化したサービス。「セールス」「顧客対応」「マーケティング」「法務/契約」「総務/人事」などについて、業務別にテンプレート化された100以上のアプリを搭載し、プロンプトなしですぐに利用できる。複数の言語モデルと契約しており、常に最新のAIを利用できるのも特長だ。

日鉄ソリューションズ 旅行業DXコンサルタント 秀山脩氏Alliは、企業の業務を効率化する生成AIアプリをパッケージ化したサービス。「セールス」「顧客対応」「マーケティング」「法務/契約」「総務/人事」などについて、業務別にテンプレート化された100以上のアプリを搭載し、プロンプトなしですぐに利用できる。複数の言語モデルと契約しており、常に最新のAIを利用できるのも特長だ。

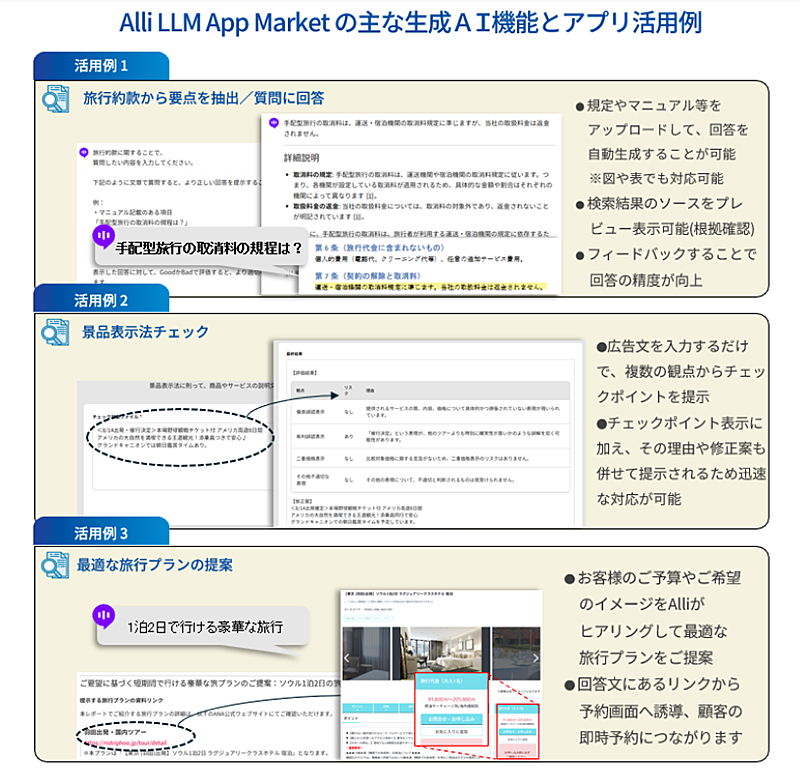

旅行業務で活用できるアプリも多い。例えば、過去の仕入れ案件の比較や予約傾向の可視化、法令・規制に関するチェックポイント表示など。旅行契約に関する問い合わせがあった際には、旅行約款から必要な情報を抽出・要約することもできる。

これに加え、業務に沿った独自アプリも、ノーコードで作成が可能だ。セミナーでは、Alliの活用デモとして、ツアーの行程表から紹介文を自動生成する様子を披露した。

・Alli LLM App Marketには現在、生成AIを活用できる108のアプリが搭載。プロンプトなしで、誰もがすぐに業務で使える。旅行業務をサポートできるものも多いさらに、このほど、エージェンティックAIを活用した「Alli Agent」の提供も開始。対話形式で要望や目的を把握し、タスクを自ら計画して、自律的に業務をサポートする。

・Alli LLM App Marketには現在、生成AIを活用できる108のアプリが搭載。プロンプトなしで、誰もがすぐに業務で使える。旅行業務をサポートできるものも多いさらに、このほど、エージェンティックAIを活用した「Alli Agent」の提供も開始。対話形式で要望や目的を把握し、タスクを自ら計画して、自律的に業務をサポートする。

最後に秀山氏は、同社が生成AIの専門部を設置し、問い合わせの自動化や顧客満足度向上につながるVOC(Voice of Customer)分析など、様々な取り組みをしていることも紹介した。

広告:日鉄ソリューションズ

対応サービス:

問い合わせフォーム

記事:トラベルボイス企画部

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】