外資系ホテル大手5社(マリオット、アコー、ヒルトン、IHG、ハイアット)の2025年上期決算(四半期では4~6月)が出そろいました。前回のコラムでは「規模のマリオット」「集中のハイアット」の2社に焦点を絞りましたが、今回は残り3社の分析を加えて、さらに5社を比較してみたいと思います。

アコー、ヒルトン、IHGの3社はいずれも、マリオットのような「規模の戦略」だけに頼らず、ハイアットのように特定ブランドに極端に寄せることもせず、地理分布と契約モデルの多様性で成長を支える分散型の戦略を展開しています。以下では、それぞれの企業の特徴と戦略を読み解きながら、ホテル業界における「中間領域」の存在感を見ていきましょう。

「どこにでもいる」アコー

アコーは、フランスに本拠を置くヨーロッパ最大のホテルグループであり、全世界で5300以上のホテルを展開しています。アジアや中東、アフリカなど、新興国を含む幅広い地域で存在感を持つ点が最大の特徴です。

2025年上期の決算においても、ヨーロッパと中東・アフリカが全体の収益の6割近くを占めており、特定市場への依存度が低い構造が安定感を支えています。販売可能な客室1室あたりの収益(RevPAR)の成長率は5.5%増と、5社の中では中位ですが、地域ごとにバランスよく伸びており、地政学的なリスクにも強い構造となっています。

アコーのもう一つの大きな強みはブランドポートフォリオの多層化です。ラグジュアリーからエコノミーまでの広いレンジをカバーしつつ、各地域の文化や顧客層に応じたブランド展開を進めています。

特に注目されるのが、Ennismoreとの合弁により誕生したライフスタイル部門で、「モンドリアン」「モルティブ」「トゥモローランド」などのブランドがZ世代や若年層旅行者に人気を博しています。アセットライト化を進める中でも、これらの個性的なブランドが他社との差別化要因となっているのです。

CEOのセバスチャン・バザン氏は2025年中間決算のコメントで 「われわれの最大の武器は『分散』だ。マーケットも、ブランドも、そしてリスクも。多様であることが持続可能性につながると信じている」と述べています。単なる「分散投資」ではなく、「複数の成長軸を持つことで市場変動に強くなる」という戦略思想に基づいています。

「どこでも戦える」ヒルトン

ヒルトンは、5社の中でも最もフランチャイズ契約比率が高い企業として知られています。全体のホテルのうち8割以上がフランチャイズ形式で展開されており、運営リスクを抑えた上での効率的な収益確保を実現しています。

2025年上期の決算では、EBITDAが前年同期比10.8%増の約18億ドルと堅調で、客室増加とフランチャイズ収入の積み上げが収益の牽引役となりました。RevPARは4.6%増と全体平均より若干低めでしたが、拡大速度と安定性の両立が際立っています。

ヒルトンの戦略の柱は、中価格帯のセレクトサービスブランドの強化です。中でも「ホーム2スイーツbyヒルトン」は全米で高稼働率を誇り、建設コストの効率性も相まってホテルオーナーからの人気が高まっています。同ブランドは、簡易キッチン付きの長期滞在型であり、ビジネス客から家族旅行者まで幅広いニーズに応えられる設計が功を奏しています。アメリカ国内では建設の許認可も取りやすく、供給スピードも優れています。

ラグジュアリーからセレクトサービスまでを一気通貫で提供できる「パッケージ力」が、ヒルトンの武器といえるでしょう。

地政学的に分散するIHG

IHG(インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ)は、コロナ後の停滞を抜け出し、近年徐々に勢いを取り戻している企業です。2025年上期のEBITDAはプラス8.5%の伸びを記録し、RevPARも5.2%増と堅調でした。

同社の強みは、グローバルに展開しながらも特定地域で再成長戦略を展開する柔軟性にあります。2025年の決算では、特にインド市場が強調されており、「インドはかつての英国領として深い関係がある。今こそ回帰すべき市場」と認識しています。

IHGの代表的ブランドである「ホリディ・イン」は、かつては“ありふれた中級ホテル”として認識されがちでしたが、ここ数年で内装刷新やサービス向上が進められ、ブランド価値の再定義が進行中です。

また、上位ブランドの「インターコンチネンタル」や「キンプトン」においても、アジアや中東での新規開業が続いており、地政学的に分散する戦略とブランド多層化が同時に進行しています。マリオットやヒルトンほどの規模はないものの、地域適応性の高さと経営の柔軟さが最大の武器となっており、「次の波」に乗る準備が着々と整っている印象です。

5社横断比較で見える“次の成長”マトリクス

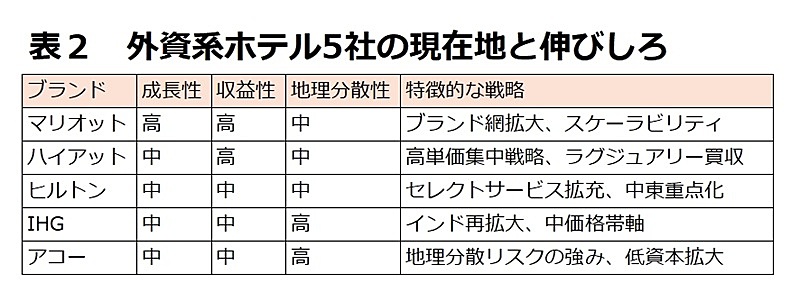

以上の3社にマリオット、ハイアットを加えた5社の戦略を整理すると、それぞれに明確なポジションがあることがわかります。

(出所)各社の決算資料より筆者作成

(出所)各社の決算資料より筆者作成

パンデミックを経て、ホテル業界はアセットライトを前提とする“軽やかな戦略”が主流となりました。物件を持たずに、ブランドとシステム、そして人材とオーナー関係だけで世界を回す。そのなかで問われるのは、「どの方向に拡張するか」と「どこで深く掘るか」です。

- マリオットは拡大と供給の加速を通じて、世界のあらゆる顧客ニーズに対応することを目指しています。

- ハイアットはその逆で、選ばれた層に最高の体験を届けることに徹する道を取っています。

- アコー・ヒルトン・IHGの3社は、その中間に位置しつつも、分散戦略や地理的集中を通じて差別化を進めています。

これからの1年、注目すべきは、どの企業がどの地域で勝負を仕掛けるのか、そして非客室領域(ロイヤルティ、フード、ESGなど)でどう価値を加えるのかという点です。再び世界の観光が活性化する今、「宿泊」という体験の意味そのものが問われる時代が来ているのかもしれません。

5社それぞれの強みと“伸びしろ”を比較する

最後に、5社の比較から見える「現在地と伸びしろ」をマトリクスで整理してみましょう。縦軸には「収益性(EBITDA)」、横軸には「成長性(ネットユニットグロース+RevPAR)」をとり、バブルサイズで「地域分散性(地域収益比率のバランス)」を示す形でまとめると、以下のような位置づけになります。

(出所)各社の決算資料より筆者作成

(出所)各社の決算資料より筆者作成

この結果を見ると、マリオットは総合力で突出しつつも、地域の分散性ではやや弱く、アジア市場の拡充が今後の課題となります。一方、アコーやIHGは派手さはないものの「どこにでもいる」柔軟性が強みであり、突き抜けるよりは安定成長を重視するタイプといえるでしょう。ハイアットは尖ったポジションを築いていますが、規模面ではやや制約もあるため、買収戦略の成否が今後の鍵となりそうです。

このように、5社はそれぞれの強みと伸びしろを抱えながら、明確な戦略に基づいて業界を牽引しています。今後は、AIによる価格最適化、体験型宿泊プラン、さらには宿泊外収益の高度化など、ホテルビジネスの“非宿泊領域”がさらに成長の鍵を握るでしょう。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】