ついに開幕した、大阪・関西万博。Osaka Metro(大阪市高速電気軌道株式会社)は、会場に直接乗り入れる唯一の鉄道事業者として、万博会場への安全かつスムーズな輸送と同時に、市内観光地への「プラスワン・トリップ」を促進する。そこで重視しているのが、海外への販路として定評のあるリンクティビティとの連携だ。BtoBのEチケット販売プラットフォームを主軸とするリンクティビティは、連携する事業者の販売拡大を目的に、各事業者のコンテンツを組み合わせた商品を造成して、国内外の旅行会社やOTAに販売もしている。

Osaka Metro交通事業本部交通ネットワーク部営業企画第1課長の皆本泰寿氏は、「会場への輸送だけでなく、万博を訪れる人々の熱量を沿線に広げ、経済効果をもたらす取り組みをしていく」と意気込む。Osaka Metroが市内への回遊性を促進するために重視する、海外向けのチケット流通と販売の取り組みを聞いてきた。

長年の課題を解決するリンクティビティのプラットフォーム

Osaka Metroがリンクティビティと契約をしたのは、2020年3月のこと。以来、5年にわたって、交通機関や観光関連のサプライヤーと国内外の旅行会社やOTAをつなぐリンクティビティのBtoBプラットフォームを活用したチケット販売を続けている。

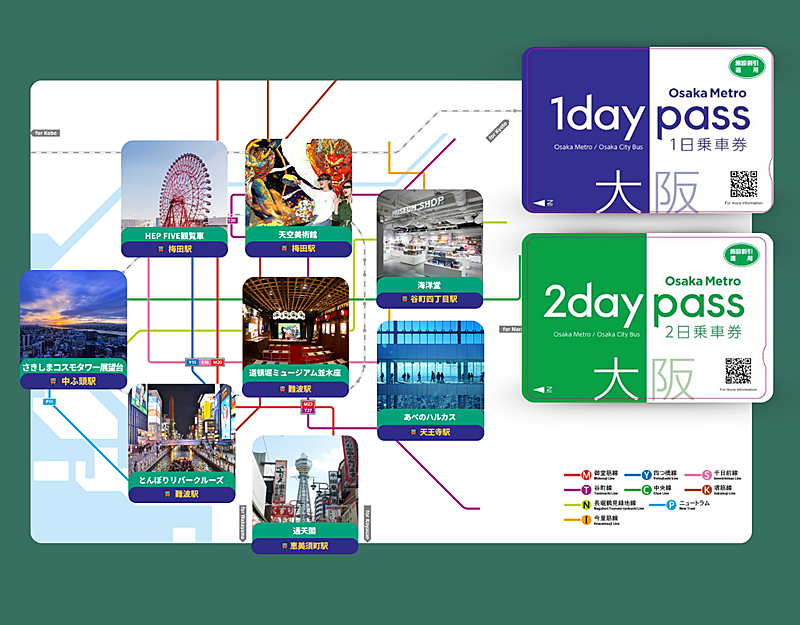

契約した当初の目的は、海外向けのチケット販売とそれに伴う課題の解決だった。当時、Osaka Metroは、海外の旅行会社向けに地下鉄と路線バスの利用が可能な1日券と2日券を販売。発注は一定数以上で、入金確認後に実券を郵送することを基本としていた。そのため、外国語対応が可能な人材の配置と年間数百万円に及ぶ郵送コストが、大きな負担となっていた。

「同様の負担を取引先にもかけていたはず。何より、手間やコストを考えると積極的な販路拡大ができなかった。インバウンドが勢いよく伸びているのに、このやり方では上限が見えていた」と、皆本氏は振り返る。

その課題が、リンクティビティのBtoBプラットフォームを利用することで解消されると判断した。

リンクティビティのプラットフォームは、QRコードを活用したEチケット(バウチャー含む)販売の仕組みと、予約から決済に至るまでの管理運用を一元化するシステムを提供するのが特徴。そのため、Osaka Metroが課題としていた磁気カードタイプのチケット類の郵送は不要になる。また、プラットフォーム上の決済はリンクティビティが一括しておこなうため、未収の心配も不要だ。

その後、世界はコロナ禍に見舞われた。そのため、Osaka Metroがリンクティビティを通した販売による「最も大きな変化」を実感したのは、2023年秋のこと。訪日外国人客数がコロナ前と同水準に戻った頃だ。「以前の取引先は、韓国や台湾など東アジアの大手旅行会社10社程度だった。それが、リンクティビティを通じて欧米や東南アジアなど世界に広がって、一気に3ケタになった。新規の旅行会社とも安心して取引ができた」(皆本氏)。

リンクティビティでは常に販路拡大に注力しており、現在の連携先はサプライヤー400社超、OTAなど販売事業者300社超にまで増加している。

Osaka Metro 交通事業本部交通ネットワーク部 営業企画第1課長 皆本泰寿氏

沿線の魅力発信と活性化

リンクティビティはプラットフォームに連携するサプライヤーに対し、周辺の交通機関や観光施設などと組み合わせたセット券を造成し、販売することを提案している。また、リンクティビティは自ら販売事業者にもなり、各サプライヤーのチケットを仕入れて造成したセット券をプラットフォームに掲載して、国内外の旅行会社やOTAに販売している。Osaka Metroは、このリンクティビティの取り組みにもメリットを感じている。

例えば、Osaka Metroのセット券では、同社との定期ミーティングで企画内容を相談したうえで、リンクティビティが梅田のHEP FIVE観覧車やあべのハルカス300(展望台)などに声をかけ、Osaka Metroの乗車券と組み合わせる。そして、リンクティビティのBtoB商品としてプラットフォーム上で販売する。

リンクティビティ西日本事業部部長の余小華氏は「訪日外国人観光客のリピーターが増え、ニーズが細分化している。それに応えるためにも多様な商品が必要。また、プラットフォームに多数の商品があることは、販売事業者として連携するOTAや旅行会社が商品を探す際の優先度にも影響する」と、商品造成の重要性を強調する。

リンクティビティ 西日本事業部部長 余小華氏

多様な商品がプラットフォームに載り、大阪の魅力が世界の旅行会社やOTAに発信されることは、Osaka Metroが目指すところでもある。「当社は都市インフラであるが、2018年の民営化の時に『活力インフラ』というスローガンを掲げた。人やモノの輸送だけではなく、人と人やモノの出会いで大阪の元気を創るインフラになることを目指している」と皆本氏。

特に大阪・関西万博が開催される今年は、その力を沿線地域から関西一円へと波及させるべく「万博の来場者を、もう一つの観光地に誘う『プラスワン・トリップ』を促進したい。ステレオタイプではない大阪の魅力を訴求し、来訪者の沿線への回遊性を高め、1駅でも多く立ち寄っていただくことが、当社のすべきこと」(皆本氏)と考えている。

そのためにも、Osaka Metroでは様々な視点やテーマで沿線の観光資源の発掘に注力。各種情報サイトなどを運営し、奥深い大阪の魅力発信にも努めている。しかし、企画乗車券の造成に関しては「メンバーも限られ、周辺施設との交渉などフォローしきれないところがある」(Osaka Metro交通事業本部交通ネットワーク部営業企画課(企画乗車券担当)仲野典久氏)と課題を感じていた。

現在、Osaka Metroの企画乗車券のほかに、近畿圏などの交通事業者で構成するスルッとKANSAIが発売する「大阪周遊パス」など周遊タイプの商品がある。利便性が高く、良い商品であるが「リピーターのニーズは細分化しており、既存の商品だけではカバーできない訪日客も増えている」(仲野氏)ことも認識している。だからこそ、リンクティビティがプラットフォームのネットワークと乗車券を結び付け、多様化する訪日客のニーズに対応していくことに期待している。

Osaka Metro 交通事業本部交通ネットワーク部営業企画課(企画乗車券担当) 仲野典久氏

デジタル乗車券で、よりシームレスな沿線観光を実現

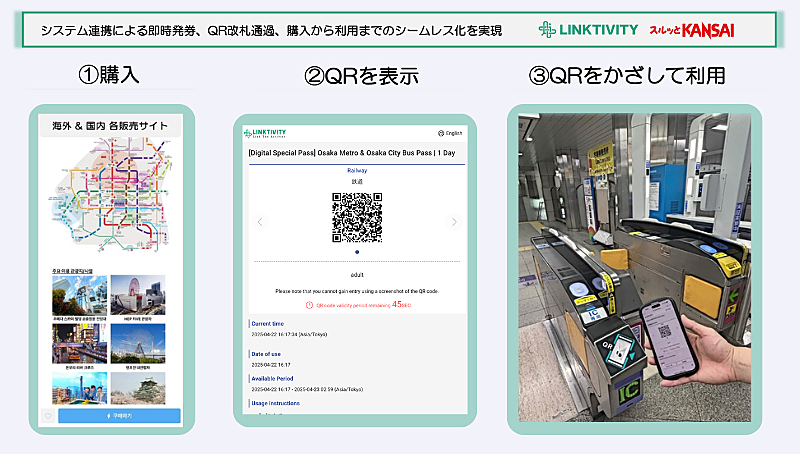

Osaka Metroでは2024年6月、QRコードをかざして乗車できるデジタル乗車券のサービスを開始した。スルッとKANSAIのデジタル乗車券システム「スルッとQRtto(クルット)」を活用するもので、全駅に対応可能な改札機を設置した。Osaka Metroにとっては、キャッシュレス・チケットレス化の取り組みの1つでもある。

これにあわせ、Osaka Metroは2025年1月、より細かなニーズに対応すべく、デジタル乗車券でOsaka Metro & Osaka City Bus Pass 1day・2dayを発売。リンクティビティのプラットフォームでも同乗車券の販売を開始した。リンクティビティを通して販売されたOsaka Metroのデジタル乗車券にもスルッとQRttoのQRコードが即時発行されるため、利用者はチケットの引換をすることなく、Osaka Metroや大阪シティバスに直接乗車ができる。

システム連携により、リンクティビティでもOsaka Metroのデジタル乗車券が即時発券されるリンクティビティは、Osaka Metroのデジタル乗車券と万博の入場チケットを組み合わせた海外向けのセット券を造成。デジタル乗車券と沿線の観光施設とのセット券の販売も開始した。セット券で組み合わせる観光施設には、リンクティビティが発行するQRコードで直接入場ができる仕組みを提供している。

システム連携により、リンクティビティでもOsaka Metroのデジタル乗車券が即時発券されるリンクティビティは、Osaka Metroのデジタル乗車券と万博の入場チケットを組み合わせた海外向けのセット券を造成。デジタル乗車券と沿線の観光施設とのセット券の販売も開始した。セット券で組み合わせる観光施設には、リンクティビティが発行するQRコードで直接入場ができる仕組みを提供している。

皆本氏は、Osaka Metroのデジタル乗車券の利便性を損なうことなく、周辺施設での観光ができるリンクティビティのセット券に「大阪の魅力的な観光施設等がデジタルでつながり、よりシームレスな観光ができるようになる」と歓迎する。

リンクティビティが造成しているセット券の一例

リンクティビティが造成しているセット券の一例

今後、Osaka Metroが目指すことは、メジャーな観光施設はもちろん、沿線地域の隅々まで、回遊性をさらに高めることだ。これに向け、リンクティビティには「ぜひ、食事や体験などの『コト消費』を付けたセット券を増やしてほしい。世界の旅行者が大阪の魅力を満喫していただける多彩な商品を造成・流通し、リピーター化につなげてほしい」(仲野氏)と期待する。

リンクティビティも「今後もオリジナルのセット券を、Osaka Metro様をはじめ、皆様の考えをうかがいながら、一緒に作っていきたい」(余氏)。日本の魅力を世界に発信するBtoBプラットフォームとして、連携事業者との取り組みに注力していく方針だ。

お問い合わせ:info@linktivity.co.jp

記事:トラベルボイス企画部

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】