近年、観光分野での事業展開をさらに加速しているナビタイムジャパン。観光情報や旅行予約などのBtoCサービスに加え、人流データ分析や業務支援ツール、コンサルティングなどのBtoB事業でも、観光振興を目指す地域や観光事業者に広く活用されている。観光産業全体でデータ活用の重要性が高まる中、その中心で存在感を発揮している。

創業から25年。トータルナビゲーション「NAVITIME」を旗艦サービスとする同社が、いかに事業領域を広げ、観光分野で成長を遂げたのか。代表取締役社長の大西啓介氏に話を聞いた。

成長を支える開発スタイルとデータ

複数の交通手段を組み合わせた経路検索技術「トータルナビ」を開発し、2000年に創業したナビタイムジャパン(ナビタイム)。消費者向けには「カーナビタイム」や「自転車NAVITIME」など25以上のサービスに拡大し、月間ユニークユーザー数は合計5300万に上る。法人向けサービスも、コロナ禍の物流需要を背景に急伸。現在も事業全体の成長を牽引している。

大西氏は「経路探索エンジンの開発を通じて社会に貢献することが当社の理念。法人、個人を問わず、我々の技術が世の中に広く活用されれば良い」と話す。

強みは、時流を捉えた機能開発と、その柔軟性だ。「電車混雑回避ルート」や「日陰マップ」「日陰優先ルート」など、人々の生活を便利にする機能の多くが、開発現場の社員の声から生まれている。

例えば、2022年7月にリリースした「日陰マップ」は、社内チャットでの「これだけ暑いと地図上に日陰出したりできないですかね」という一言のつぶやきから始まった。これに、あるエンジニアが「2、3日でできそう」と気軽に呼応。1カ月後に機能提供を開始した。

「創業時から、意思決定はボトムアップ。雑談の中でアイデアが出る。『いい』と思えば盛り上がり、そうでなければ自然に消える。社員が判断するので、このスピード感でできる」(大西氏)。ユーザー視点に立った適時のサービス提供が、有料会員の獲得につながっているという。

ナビタイムジャパン 代表取締役社長の大西啓介氏

ナビタイムジャパン 代表取締役社長の大西啓介氏

こうした開発を支えるのが、同社が持つデータだ。その重要性がわかるエピソードが、2016年に開始した「電車混雑回避ルート」の開発にある。

当初、大西氏はこの技術開発はそう難しいものではないと考えていた。車両の総重量を計算する装置のデータを用いれば、混雑率がわかるからだ。ところが、各鉄道会社は、そのデータ公開に慎重だった。

そこでナビタイムは、経路探索の技術で電車の混雑を計算するプロジェクトを発足。同社サービスや地域経済分析システムRESAS(リーサス)などのデータから、首都圏2500万人の移動をシミュレーションするアルゴリズムを構築し、電車の混雑を予測できる機能提供に至った。その結果、電車の混雑と遅延が減少。その状況をうけて、データ提供に積極的になる鉄道会社もあらわれた。その後、さらに混雑が少なく、座りやすい車両を案内する「座れるルート検索」の試験提供など、混雑回避に関する技術の深化につながっている。

「実績を示せば、状況は変えられる。25年間、その繰り返しだった」と大西氏。データに基づく成果の可視化が関係事業者との協力体制を生み、成長を加速してきた。

観光事業とデータの重要性

観光分野の事業も拡大している。観光コンサルティングのほか、2016年には「NAVITIME travel」で旅行業を開始。2022年には、旅行会社やバス会社向けの業務支援「行程表クラウド」の提供を開始した。

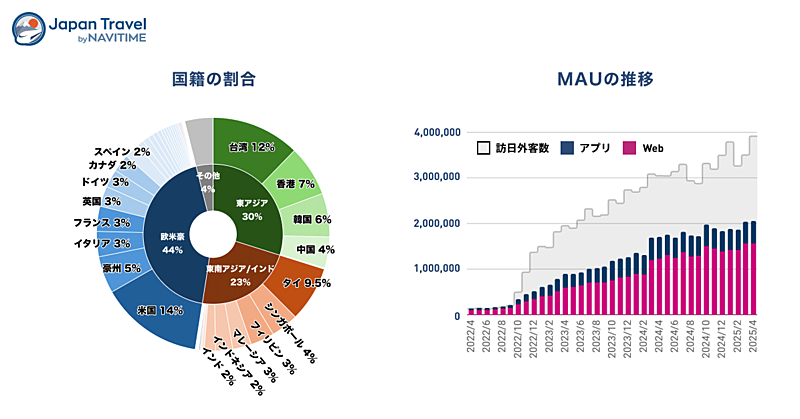

2013年に開始した外国人観光客向け観光ナビ「Japan Travel by NAVITIME」は、2025年4月に月間アクティブユーザー数が200万人を突破。同月の訪日客数390万人のうち、半数以上が利用する規模になった。需要の勢いを取り込めたのは、「コロナ禍でも観光データの整備を継続したことが、成長の背景にある」と大西氏は話す。

旅程作成の技術基盤は、創業前の1996年に大西氏が試作した個人旅行サービス「函館観光地案内」で完成していた。しかし、商用化したのは開発から20年後。「サービスを本格化させるには、移動データと観光データの両方が必要だと当時から思っていた」と大西氏は明かす。

移動データは各サービス開発とともに蓄積されていったが、観光データは「ボリュームが大きく、取材も必要。移動支援サービスの収益を投じ、相当の時間を要した」(大西氏)。日本人と外国人の記者とカメラマンを日本各地に派遣して、コンテンツを作成したという。その結果、現在「Japan Travel」や「NAVITIME Travel」に掲載中の旅程プランは80万件に達した。それを見たユーザーが新たなプラン投稿など、データ生成のサイクルも生まれている。

Japan Travel by NAVITIMEのユーザー国籍とアクティブユーザー数の推移:プレスリリースより

Japan Travel by NAVITIMEのユーザー国籍とアクティブユーザー数の推移:プレスリリースより

直近の焦点は2つ。1つは、AIの活用だ。

大西氏は「データは作成・整備のほか、運用を続けるのが大変。それをAIで効率化できる」と話す。観光分野では、まず、観光案内所における「人手不足と業務効率化」「訪日客対応の高度化」のソリューションで活用する考えだ。

観光案内所では、同じような質問と回答が繰り返される。また、訪日客は広域移動に関する質問もするため、地域情報だけでは不十分だ。従来、観光案内所では紙や口頭での案内が中心で、データはもちろん、ナレッジも蓄積しにくい課題もあったが、AIを導入することで多言語の標準化された対応が可能になり、蓄積したデータを分析やレポートにも活かせる。すでに地域と連携した実証が始まっている。

もう1つは、温泉旅館の情報整備だ。

大西氏は、タトゥーの可否など基本情報が不足している点を指摘。訪日客が安心して訪れることができるよう、地方の温泉旅館の情報の整備を進める。すでに同社は、露天風呂付客室の温泉旅館に特化した検索・予約サイトを運営しており、今後も地方の温泉旅館を選びやすくする新サービスを提供する予定だという。

大西氏は、地方の観光資源に誘客することが「オーバーツーリズム解消の決定打」と考える。「分散さえすれば、政府目標の訪日6000万人も受け入れられる余地がある」と話す。

本当の地方創生、そして世界へ

大西氏は元来の旅行好きで、学生時代から仲間との旅行や合宿を自ら企画してきた。「ナビゲーションは大学の研究の延長。本質的に好きなのは、旅行のプランニング。観光事業は、私を体現したサービス」と話す。旅行業への参入時は、副社長の菊池新氏とともに総合旅行業務取扱管理者試験を受け、資格を取得した。

ナビタイムが観光事業で目指すのは、地域経済、ひいては日本経済の活性化だ。「インバウンドは最も有望な外貨獲得産業となりつつある。観光で地域を活性化し、文化や事業継承につなげたい」と話す。

同社はこれまで、ニセコや盛岡市など、地域の観光戦略づくりを支援してきた。2016年、盛岡市からの依頼では、訪日プロモーション動画を制作。外国人のイラストレーターが、盛岡八幡宮のおみくじを引き、地域に愛される老舗パン屋を訪れ、居酒屋で若者と交流した旅の様子をノートに描写する、穏やかなストーリーが印象的な内容だ。

「地域の人は、自分の日常にあるものを観光資源だと思っていない。しかし、外国人旅行者には大きな魅力に映る。我々はそれを映像で示し、盛岡駅で長期放映した。地域に『これが皆さんの観光コンテンツだ』と伝え、意識を変えながら盛り上げていった」(大西氏)。

ナビタイムジャパン 大西社長

ナビタイムジャパン 大西社長

大都市での観光後に地方を訪れる訪日客に、同じような観光資源を見せるのでは感動は薄い。同社は盛岡市に対して、地域の文化や人との交流を観光資源とし、受け入れ環境を整備する計画書を作成した。2019年ラグビーワールドカップ日本大会に向けた訪日誘致の取り組みだったが、4年後の2023年、同市はニューヨークタイムズ紙の「行くべき世界の52カ所」に選ばれた。

「動画の最後には、多くの地元の人々が登場する。『あなた方が主役』と伝えたかった。本当の地方創生とは、地域の人々が自らの価値を理解すること。我々が見ているのは、観光と経済の未来」と、大西氏は力を込める。

大西氏は、10年後には日本の地域に対する観光支援と同様のサービスを、海外でも展開していたいと考えている。3年以内には、どこかの国・地域で着手できるようなスピード感を目指しているという。

その基盤となるのは、海外での旅行事業や移動支援サービスの拡充だ。同社は2025年8月、台湾の観光ナビ「Taiwan Travel by NAVITIME」を開始した。日本における「Japan Travel by NAVITIME」の台湾版で、台湾の訪台インバウンド2000万人目標に合わせ、日本人旅行者はもちろん、 全世界からの旅行者をターゲットにしている。

さらに、移動支援の海外展開では、先ごろ世界200都市の地下鉄データ整備を完成。トータルナビ「NAVITIME」での国際間ルート検索も、台湾やハワイ、グアム、シンガポール、タイなどで可能となっている。「最終的には、全世界を1つにすること」(大西氏)を目指している。

聞き手:トラベルボイス編集長 山岡薫

記事:山田紀子

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】